諾蘭請來半個好萊塢明星 給一位「菜鳥」做配角 (Loading...)

資訊 皮皮電影 2023-09-04

近幾年,國內影視圈興起了一種現象,叫做「陪太子讀書」。

片方會找來一大票實力派演員、老戲骨做配,只為捧那個名不見經傳的主角。

而主角常常就是大家口中資方塞進來的關係戶。

當年孫紅雷就參演過這樣的電影。

他後來坦言,對方承諾(只要來演)片酬不是問題。

萬萬沒想到,在好萊塢也出現了這種現象。

而做這件事的,是拍攝過《盜夢空間》和《星際穿越》的大導演諾蘭。

在新片《奧本海默》中,他找來了半個好萊塢的大腕兒。

其中不乏小羅伯特·唐尼、馬特·達蒙、艾米麗·布朗特這類片酬最頂級的一線影星。

為了能在諾蘭新片里露一面,他們不惜自降身價,只拿了400萬左右的片酬,還拍起了諾蘭的「彩虹屁」。

我們熟悉的「鋼鐵俠」唐尼。

他說閱讀《奧本海默》的劇本就像參加了一趟旅行,而最後諾蘭邀請他出演時,他感覺自己被施了催眠術。

還有馬克·達蒙。

他向老婆承諾自己要息影一段時間,除非接到諾蘭打來的電話。

然後電話真的響了。

艾米麗·布朗特親自跑到洛杉磯去見了諾蘭。

雙方只談了一個小時,諾蘭就拿定了主意,布朗特心跳加速,如痴如醉讀完了劇本。

諾蘭邀請的一線影星數量之多,足可以做一張Excel表格了。

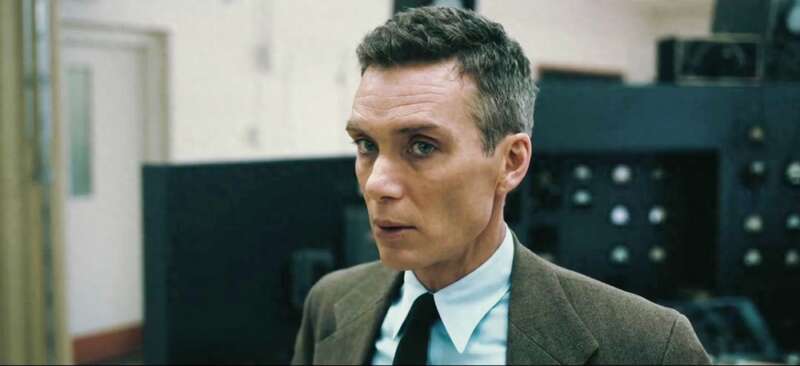

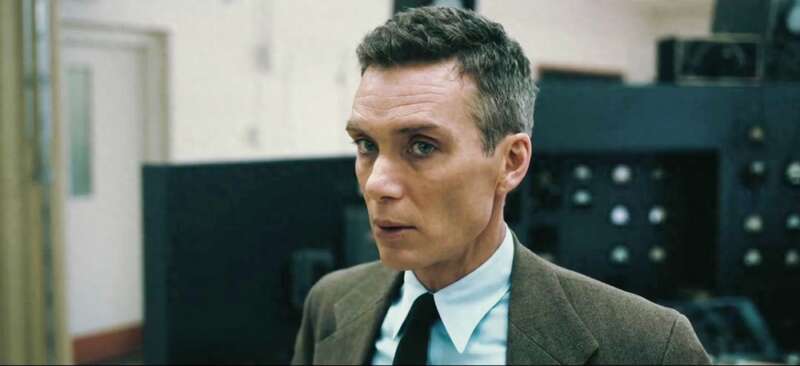

但這些大腕兒參演本片都只能演配角,主角卻是裡面咖位最低的基里安·墨菲。

基里安·墨菲和湯姆·哈迪一樣,都是諾蘭鍾愛的演員。

諾蘭戲稱他們為自己的「繆斯女神」。

湯姆·哈迪出演了諾蘭的《盜夢空間》《黑暗騎士崛起》《敦刻爾克》;

基里安·墨菲從《蝙蝠俠》三部曲,到《盜夢空間》《敦刻爾克》,也一直跟著諾蘭。

但遺憾的是,兩人出演的次數雖多,存在感卻不強。

湯姆·哈迪在諾蘭的電影里,要麼戴著面罩(《黑暗騎士崛起》),要麼蒙著臉(《敦刻爾克》)。

很多人甚至看完電影,都不知道有他出演,諾蘭甚至自己都調侃「只有我一個人能看他的臉」。

而基里安·墨菲更是落魄。

從《蝙蝠俠》里的稻草人,到《盜夢空間》里的富二代,永遠只能出演配角。

很多人甚至嘲諷他沒有一張主角臉,只能當個諾蘭的關係戶,在電影里混個臉熟。

這對「倒霉二人組」就是戲紅人不紅的典型。

許多人看到他倆,都會遭遇那種「好像在哪部戲里看過,但又叫不上名字」的尷尬。

後來的故事,我們都知道了。

湯姆·哈迪憑藉《毒液》系列,迅速躋身一線男星行列。

徒留墨菲暗自神傷。

墨菲經常在公開場合或者私底下對諾蘭說一些「肉麻的情話」:

「只要諾蘭的電影,我隨叫隨到,我完全不介意角色的大小,但內心深處我非常渴望成為他的男主角。」

諾蘭心領神會。

事實上在他心中,墨菲從來都不是那個只會阿諛討好的跟屁蟲。

他形容墨菲眼神里有一種灼熱感,這是其他所有演員不具備的。

墨菲不是不能當主角,只是沒能等來那個機會。

後來當諾蘭在撰寫《奧本海默》的劇本時,他腦海里湧現了一堆關鍵詞。

奧本海默,原子彈之父,原子彈爆炸,灼熱感。

這個角色,不就是為墨菲量身定製的嘛!

為了一瓶醋,包一頓餃子;撿了一個滑鼠墊,配了一台電腦。

諾蘭從好萊塢找來一票兒大腕兒給自己的菜鳥老弟做配,拍出了這部《奧本海默》。

而這一次的「綠葉配紅花」竟然拍出了一個神奇的效果。

《奧本海默》於7月21日在海外上映,於8月30日在內地上映,呈現出了兩種完全不同的走勢。

在海外,它可以用票房、口碑雙豐收來形容。

票房方面,它目前已經突破7.7億美元,位列全球年度第四。

距離諾蘭票房最高的《黑暗騎士崛起》,只有一步之遙。

口碑方面,它的Imdb評分高達8.6分,MTC評分88分。

國外影評人盛讚「這是關於二戰最令人深思的電影」。

但在國內,它卻叫好不叫座。

它的豆瓣出分高達8.6分,上映后短短几天漲到了8.8分,是今年所有好萊塢電影中的第一名,很多人說諾蘭再一次封神了。

但相比諾蘭粉的狂熱,路人影迷普遍對這部影片不感冒。

該片上映3天都沒有破億,貓眼最終票房預測也從4億+下調到了3.2億。

相比《孤注一擲》《封神第一部》等動輒二三十億的熱片,這個成績實在不夠打。

在好萊塢式微的今天,即使諾蘭也無法扭轉這種頹勢。

皮哥第一時間去影院看了這部影片,也感受到了兩極分化。

有人觀影時呼呼大睡,有人則一邊觀影一邊聊得眉飛色舞;

有人中途離場,有人觀影結束后久久不願離開,只為等有沒有彩蛋。

其實,造成兩極分化的原因主要有三。

其一,《奧本海默》是一部片長為180分鐘的人物傳記影片。

奧本海默雖然是「原子彈之父」,但國內知名度並不高。

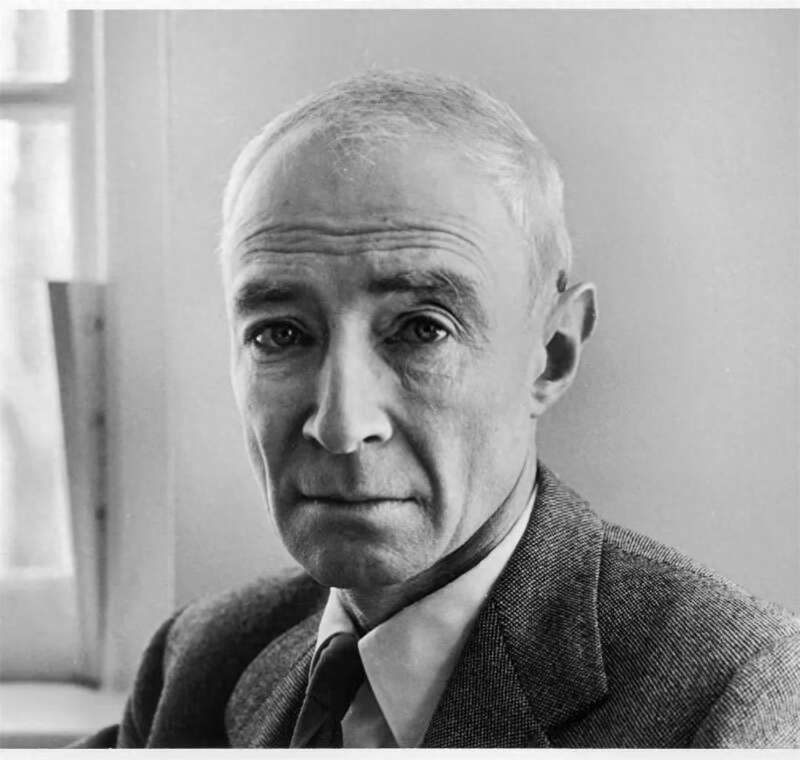

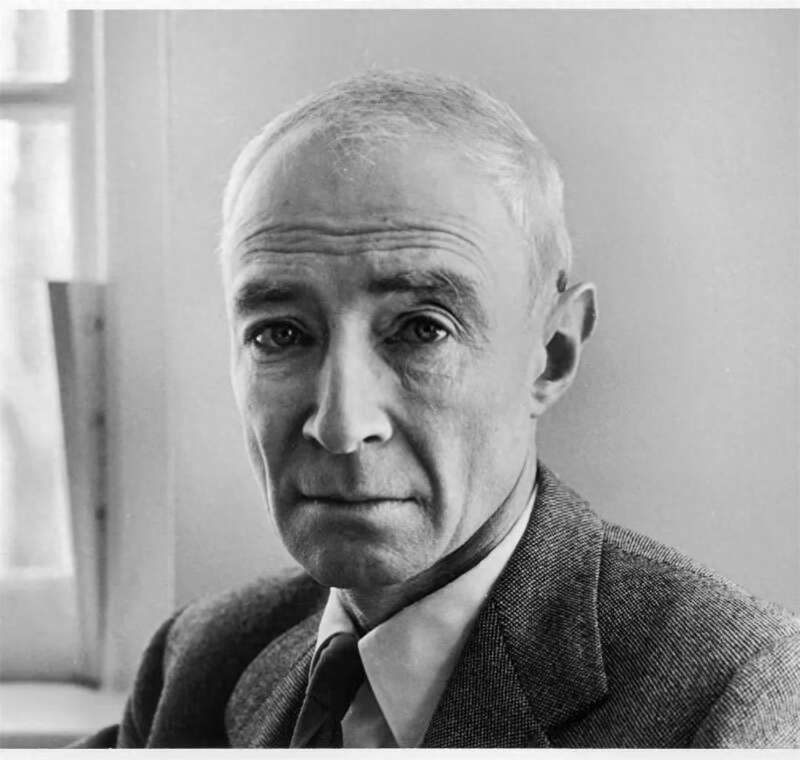

▲老年奧本海默

這個時長加這個題材就勸退了大部分人。

其二,影片不止講述了原子彈製造的過程,還講了背後盤根錯節的人物關係和歷史背景。

當講到核裂變核聚變時,文科生會皺起眉頭;

而當講到麥卡錫主義時,理科生又會皺起眉頭。

它就類似於《綠皮書》,用一把手術刀切開了美國社會問題的一個剖面,但國內觀眾很難產生共情。

其三,影片為奧本海默作傳,但又毫不避諱地展現了他道德上的瑕疵。

譬如試圖用毒蘋果毒死導師,出軌,以及在人際關係上的圓滑。

在國內現行的輿論下,《奧本海默》講的就是「一個渣男破壞世界」的故事,女性觀眾很容易產生惡感。

就這一點,影片已經將90%以上的女性觀眾拒之門外了。

但拋開這些客觀因素,《奧本海默》本身是一部足夠優秀的作品。

用一句話概括,這是諾蘭遞給奧斯卡的一封情書。

諾蘭是很多觀眾心中的神,他總能把抽象的時空概念,轉化成目眩神迷的視覺特效。

《記憶碎片》里,他把正敘和倒敘故事切割成25份交叉播放;

《盜夢空間》里,他將夢境剝離成四層給觀眾看;

《星際穿越》里,他又展現了五維世界的奇絕;

但諾蘭感動天感動地,卻感動不了奧斯卡評委,他在幾大主流導演獎項上至今掛零。

因為在專業評審看來,諾蘭就是個熟練的工匠。

他玩弄的所有花里胡哨的時空概念、非主線敘事,本質上都是炫技,缺少打動人心的人文關懷。

況且他本身還有涉嫌抄襲《紅辣椒》的「職業污點」,這使得他似乎只能成為一個成功的商業片導演。

他離商業越近,就離奧斯卡越遠。

諾蘭的炫技之路在《信條》里走到了極端。

這部電影里他概念先行,套用了物理里的「熵增定律」,講的卻是一個平庸的故事,觀眾不買賬了。

而這一次到了《奧本海默》,他又走向了另一個極端。

《奧本海默》本來是個絕佳的商業題材,核裂變加上原子彈爆炸,光這兩個概念就能被諾蘭玩出花兒來。

觀眾甚至光看這個片名,就能腦補出一場視覺盛宴。

諾蘭如果想走商業路線太簡單了。

這幾年日本排放核污水事件備受關注,國際上反日情緒高漲。

諾蘭只需要把二戰時美國給日本投下兩個原子彈的詳細過程拍出來,就能借著這一波熱度賺個盆滿缽滿,最終票房至少能多賺2個億美金。

但他卻極其克制,選擇拍攝了一部略顯晦澀的人物傳記片。

其中「原子彈炸日本」的歷史,更是一秒鐘都沒拍。

諾蘭的剋制,首先體現在特效上。

原子彈爆炸本該是最需要特效的電影,但他全片只用了200個特效。

其中「原子彈爆炸」更是沒有藉助CG技術,採用了「實景拍攝」。

國外某up主甚至還原了諾蘭如何拍攝這個大場面。

而縱觀諾蘭這些年的電影,他的特效數量在逐年下降。

從《黑暗騎士》的700個到《奧本海默》的200個,就是想把自己的電影和「炫技」兩個字區分乾淨。

一個有意思的細節是,《奧本海默》的特效團隊有150人,但諾蘭片尾只打了30個人的名字,由此可見他現在有多不待見電影特效吧。

其次,他在敘事上保持克制。

諾蘭這一次自廢武功,放棄了花里胡哨的敘事風格,敘事上回歸傳統。

簡單概括就是三段論:「造原子彈前」,「造原子彈中」,還有「造原子彈后」。

但不要以為它就是平鋪直敘的流水賬,它依然採用了非線性敘事,帶有明顯的諾蘭痕迹。

全片三線並進,主線是奧本海默的「成長線」。

兩條副線分別是奧本海默晚年接受調查時的「審查線」(造型上染了白髮);

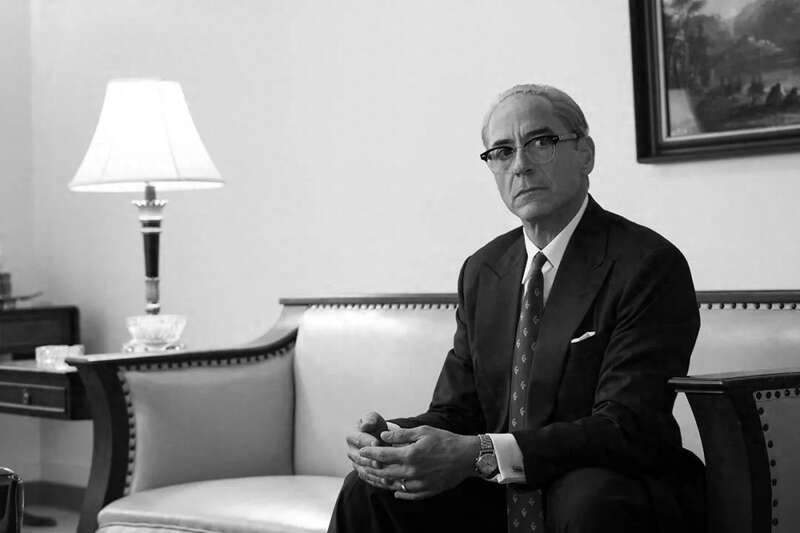

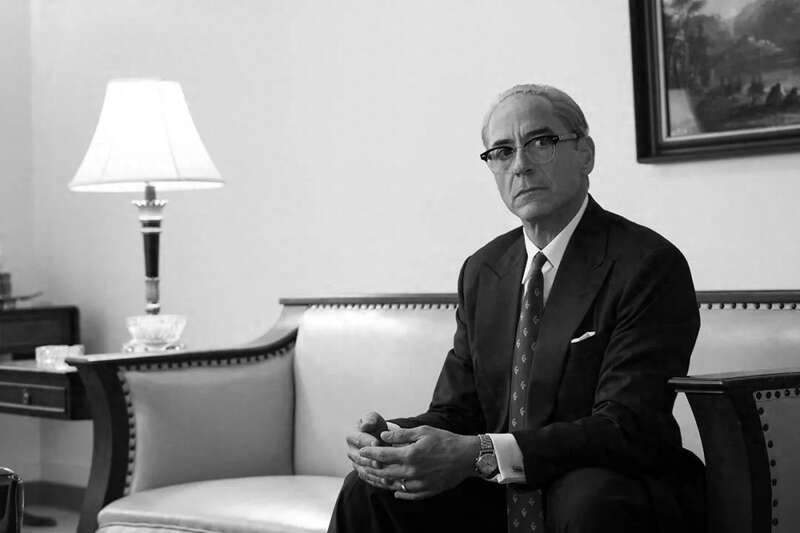

以及唐尼飾演的「反派線」。

用直接和間接的方式拼湊出了奧本海默的一生,這一點借鑒了影史經典《公民凱恩》。

而在每一段敘事中,諾蘭依舊維持了自己的風格,有很多小設計。

比如利用青蘋果轉場,讓人想到了《盜夢空間》里的陀螺;

比如奧本海默聽證會那場戲從視角展現,營造出迴環往複的效果。

當然還有「反派線」搞成黑白效果,讓人夢回《記憶碎片》。

在剋制的同時,諾蘭在其他方面卻在拚命發力。

比如音效。

影片3個小時片長全部有背景配樂。

這些配樂並不是附屬品,而是積极參与了敘事。

在很多場景里(聽證會、演講時、研究所爭論)甚至讓觀眾產生躁動與不安。

諾蘭僅通過聲效,就讓觀眾走進了主角焦灼的內心世界。

而在原子彈爆炸的展示上,諾蘭也是個科學狂人,深知「光速大於聲速」的道理。

先展示蘑菇雲,然後在一陣沉默之後,劇烈的爆炸聲才姍姍來遲。

而通過這個「頓挫」就把人物的心理狀態給展現出來了。

類似的手法,前段時間上映的《灌籃高手》在展現絕殺時刻時也使用過。

比如台詞。

是的,諾蘭這一次炫技,炫的不是結構,不是時間概念,而是台詞。

影片的台詞量極大,一部電影里說了別人兩部電影的台詞量。

他就是要用密集的台詞來轟炸觀眾的耳朵。

這也造成了大家觀感上的差異。

沒看進去的觀眾會覺得嘰里呱啦很聒噪;

而入戲的觀眾則是屏息凝神,生怕錯過了任何一句詞兒。

諾蘭的作品一般都會有個戲劇高潮,即一個團隊經過努力之後完成了一個宏偉的目標。

按照常理,本片中這個高潮戲就是原子彈變成現實。

但奇怪的是,奧本海默成功造出原子彈后,影片還有半個多小時的片長。

他沒有把高潮留給原子彈爆發,而是留給了後面的文戲。

奧本海默功成名就后,嘗到了鳥盡弓藏、兔死狗烹的滋味兒。

他很快陷入了毀滅世界的道德困境里。

杜魯門總統接見他時,奧本海默袒露自己的心扉,卻得到了羅斯福的冷遇。

還沒等他出門,杜魯門就對身邊的人說:「以後不要讓我再看到這個傻X。」

之後奧本海默又遭到了政治迫害。

麥卡錫主義盛行時,奧本海默因為美共的身份被秘密審問,遭遇了身心的雙重摺磨。

他目睹了好友的背叛,也不得不坦白了自己出軌的經歷,最後被收回安全許可淪為平民。

這段遭遇才是全片的高潮,也是後半段的戲核。

諾蘭用台詞不斷堆疊情感。

最後半小時內,我們明顯能感覺到台詞節奏上的變化。

剛開始平庸而冗長,很多觀眾就是看到這裡睡著的。

但隨著情緒的層層推進,「審問線」和「反派線」相互交織,最後達到了戲劇高潮。

幾位主角的台詞如機關槍一槍叭叭叭擊打在觀眾耳朵上,那種快感無與倫比。

這半小時的文戲是諾蘭的一次爆發,也是他角逐奧斯卡小金人的關鍵。

建議大家去視聽效果好的影院來感受台詞和聲效的魅力。

而當諾蘭準備好了一切,我們的菜鳥主角墨菲出現在那裡,帶來的就是震撼人心的表演。

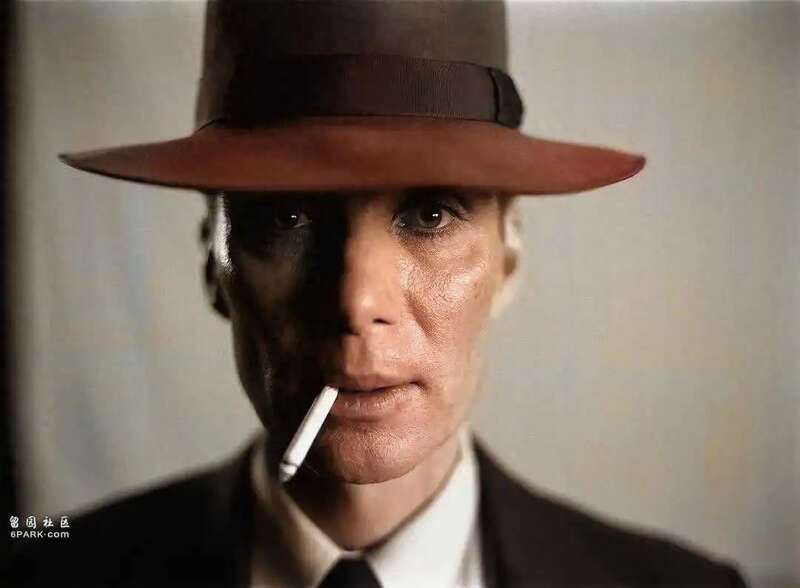

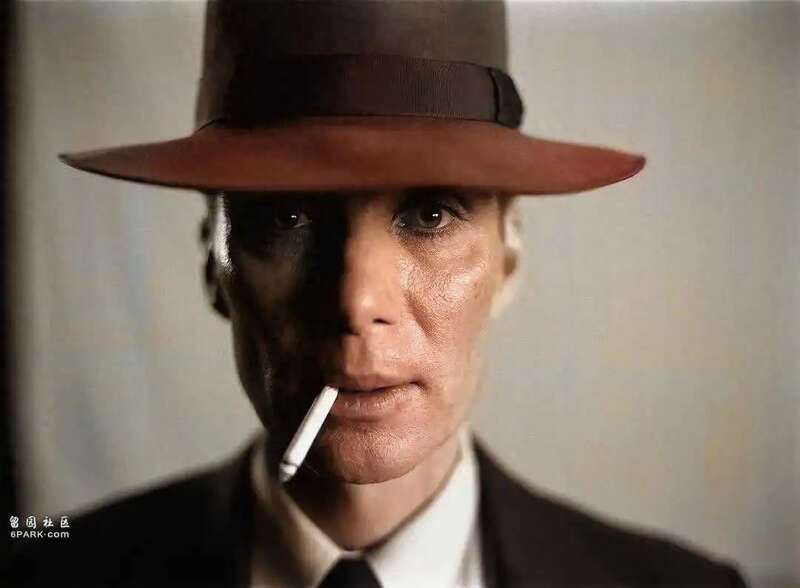

我們不去分析他的表演,單看他的造型,就能感覺到是那麼妥帖。

他眼神里的灼燒感和身後爆炸的魔鬼雲相得益彰,直抵觀眾的內心。

相信你看完影片很多年後,或許已經記不得劇情了,但一定還記得墨菲那雙燃燒著火焰的雙眼。

影片中的奧本海默絕非完人。

他不是一個好的父親,不是一個好的丈夫,甚至不是一個好的領導。

他的偽善油滑,很難讓觀眾產生好感。

但墨菲有自己的表演方法,他演出了焦灼感,在聲效、台詞、鏡頭的幫助下,觀眾更能共情到他的糾結與掙扎。

這部影片大咖雲集,而且全員演技在線,但是在幾位大咖面前,墨菲的主角戲並沒有被搶走。

這全都拜諾蘭的導演功力所賜。

墨菲這個萬年配角一直被嘲諷為沒有主角的命,這一次打了多少人的臉。

諾蘭在其他影片中,都喜歡在片尾拍攝主角的背影。

但是本片結尾他卻給了墨菲一個正面特寫。

一正一反間,諾蘭既是為自己的愛將提供一次綻放的機會,也是告訴大家他的轉變,他真的做到了。

如果要說遺憾,《奧本海默》確實也有一個。

原版中奧本海默與Jean有三場床戲,鏡頭表現比較真實。

到了引進版中,這幾場戲遭遇了處理。

比如畫幅內容的調整,比如給角色穿上裙子這樣的技術「補缺」。

遺憾歸遺憾,好在也不是特別影響對影片的理解。

最後說了這麼多,《奧本海默》口碑雖好,但畢竟是一部180分鐘的電影。

而且觀影門檻較高,甚至網上已經流出資源,究竟值不值得去影院觀看?

對於諾蘭粉來說,可以無腦沖。

對於喜歡人物傳記,喜歡文藝片的影迷來說,皮哥也推薦去看。

但如果只是圖一樂,皮哥就不太建議了。

很可能你的家人觀看時呼呼大睡,看完后還會抱怨一通。

片方會找來一大票實力派演員、老戲骨做配,只為捧那個名不見經傳的主角。

而主角常常就是大家口中資方塞進來的關係戶。

當年孫紅雷就參演過這樣的電影。

他後來坦言,對方承諾(只要來演)片酬不是問題。

萬萬沒想到,在好萊塢也出現了這種現象。

而做這件事的,是拍攝過《盜夢空間》和《星際穿越》的大導演諾蘭。

在新片《奧本海默》中,他找來了半個好萊塢的大腕兒。

其中不乏小羅伯特·唐尼、馬特·達蒙、艾米麗·布朗特這類片酬最頂級的一線影星。

為了能在諾蘭新片里露一面,他們不惜自降身價,只拿了400萬左右的片酬,還拍起了諾蘭的「彩虹屁」。

我們熟悉的「鋼鐵俠」唐尼。

他說閱讀《奧本海默》的劇本就像參加了一趟旅行,而最後諾蘭邀請他出演時,他感覺自己被施了催眠術。

還有馬克·達蒙。

他向老婆承諾自己要息影一段時間,除非接到諾蘭打來的電話。

然後電話真的響了。

艾米麗·布朗特親自跑到洛杉磯去見了諾蘭。

雙方只談了一個小時,諾蘭就拿定了主意,布朗特心跳加速,如痴如醉讀完了劇本。

諾蘭邀請的一線影星數量之多,足可以做一張Excel表格了。

但這些大腕兒參演本片都只能演配角,主角卻是裡面咖位最低的基里安·墨菲。

基里安·墨菲和湯姆·哈迪一樣,都是諾蘭鍾愛的演員。

諾蘭戲稱他們為自己的「繆斯女神」。

湯姆·哈迪出演了諾蘭的《盜夢空間》《黑暗騎士崛起》《敦刻爾克》;

基里安·墨菲從《蝙蝠俠》三部曲,到《盜夢空間》《敦刻爾克》,也一直跟著諾蘭。

但遺憾的是,兩人出演的次數雖多,存在感卻不強。

湯姆·哈迪在諾蘭的電影里,要麼戴著面罩(《黑暗騎士崛起》),要麼蒙著臉(《敦刻爾克》)。

很多人甚至看完電影,都不知道有他出演,諾蘭甚至自己都調侃「只有我一個人能看他的臉」。

而基里安·墨菲更是落魄。

從《蝙蝠俠》里的稻草人,到《盜夢空間》里的富二代,永遠只能出演配角。

很多人甚至嘲諷他沒有一張主角臉,只能當個諾蘭的關係戶,在電影里混個臉熟。

這對「倒霉二人組」就是戲紅人不紅的典型。

許多人看到他倆,都會遭遇那種「好像在哪部戲里看過,但又叫不上名字」的尷尬。

後來的故事,我們都知道了。

湯姆·哈迪憑藉《毒液》系列,迅速躋身一線男星行列。

徒留墨菲暗自神傷。

墨菲經常在公開場合或者私底下對諾蘭說一些「肉麻的情話」:

「只要諾蘭的電影,我隨叫隨到,我完全不介意角色的大小,但內心深處我非常渴望成為他的男主角。」

諾蘭心領神會。

事實上在他心中,墨菲從來都不是那個只會阿諛討好的跟屁蟲。

他形容墨菲眼神里有一種灼熱感,這是其他所有演員不具備的。

墨菲不是不能當主角,只是沒能等來那個機會。

後來當諾蘭在撰寫《奧本海默》的劇本時,他腦海里湧現了一堆關鍵詞。

奧本海默,原子彈之父,原子彈爆炸,灼熱感。

這個角色,不就是為墨菲量身定製的嘛!

為了一瓶醋,包一頓餃子;撿了一個滑鼠墊,配了一台電腦。

諾蘭從好萊塢找來一票兒大腕兒給自己的菜鳥老弟做配,拍出了這部《奧本海默》。

而這一次的「綠葉配紅花」竟然拍出了一個神奇的效果。

《奧本海默》於7月21日在海外上映,於8月30日在內地上映,呈現出了兩種完全不同的走勢。

在海外,它可以用票房、口碑雙豐收來形容。

票房方面,它目前已經突破7.7億美元,位列全球年度第四。

距離諾蘭票房最高的《黑暗騎士崛起》,只有一步之遙。

口碑方面,它的Imdb評分高達8.6分,MTC評分88分。

國外影評人盛讚「這是關於二戰最令人深思的電影」。

但在國內,它卻叫好不叫座。

它的豆瓣出分高達8.6分,上映后短短几天漲到了8.8分,是今年所有好萊塢電影中的第一名,很多人說諾蘭再一次封神了。

但相比諾蘭粉的狂熱,路人影迷普遍對這部影片不感冒。

該片上映3天都沒有破億,貓眼最終票房預測也從4億+下調到了3.2億。

相比《孤注一擲》《封神第一部》等動輒二三十億的熱片,這個成績實在不夠打。

在好萊塢式微的今天,即使諾蘭也無法扭轉這種頹勢。

皮哥第一時間去影院看了這部影片,也感受到了兩極分化。

有人觀影時呼呼大睡,有人則一邊觀影一邊聊得眉飛色舞;

有人中途離場,有人觀影結束后久久不願離開,只為等有沒有彩蛋。

其實,造成兩極分化的原因主要有三。

其一,《奧本海默》是一部片長為180分鐘的人物傳記影片。

奧本海默雖然是「原子彈之父」,但國內知名度並不高。

▲老年奧本海默

這個時長加這個題材就勸退了大部分人。

其二,影片不止講述了原子彈製造的過程,還講了背後盤根錯節的人物關係和歷史背景。

當講到核裂變核聚變時,文科生會皺起眉頭;

而當講到麥卡錫主義時,理科生又會皺起眉頭。

它就類似於《綠皮書》,用一把手術刀切開了美國社會問題的一個剖面,但國內觀眾很難產生共情。

其三,影片為奧本海默作傳,但又毫不避諱地展現了他道德上的瑕疵。

譬如試圖用毒蘋果毒死導師,出軌,以及在人際關係上的圓滑。

在國內現行的輿論下,《奧本海默》講的就是「一個渣男破壞世界」的故事,女性觀眾很容易產生惡感。

就這一點,影片已經將90%以上的女性觀眾拒之門外了。

但拋開這些客觀因素,《奧本海默》本身是一部足夠優秀的作品。

用一句話概括,這是諾蘭遞給奧斯卡的一封情書。

諾蘭是很多觀眾心中的神,他總能把抽象的時空概念,轉化成目眩神迷的視覺特效。

《記憶碎片》里,他把正敘和倒敘故事切割成25份交叉播放;

《盜夢空間》里,他將夢境剝離成四層給觀眾看;

《星際穿越》里,他又展現了五維世界的奇絕;

但諾蘭感動天感動地,卻感動不了奧斯卡評委,他在幾大主流導演獎項上至今掛零。

因為在專業評審看來,諾蘭就是個熟練的工匠。

他玩弄的所有花里胡哨的時空概念、非主線敘事,本質上都是炫技,缺少打動人心的人文關懷。

況且他本身還有涉嫌抄襲《紅辣椒》的「職業污點」,這使得他似乎只能成為一個成功的商業片導演。

他離商業越近,就離奧斯卡越遠。

諾蘭的炫技之路在《信條》里走到了極端。

這部電影里他概念先行,套用了物理里的「熵增定律」,講的卻是一個平庸的故事,觀眾不買賬了。

而這一次到了《奧本海默》,他又走向了另一個極端。

《奧本海默》本來是個絕佳的商業題材,核裂變加上原子彈爆炸,光這兩個概念就能被諾蘭玩出花兒來。

觀眾甚至光看這個片名,就能腦補出一場視覺盛宴。

諾蘭如果想走商業路線太簡單了。

這幾年日本排放核污水事件備受關注,國際上反日情緒高漲。

諾蘭只需要把二戰時美國給日本投下兩個原子彈的詳細過程拍出來,就能借著這一波熱度賺個盆滿缽滿,最終票房至少能多賺2個億美金。

但他卻極其克制,選擇拍攝了一部略顯晦澀的人物傳記片。

其中「原子彈炸日本」的歷史,更是一秒鐘都沒拍。

諾蘭的剋制,首先體現在特效上。

原子彈爆炸本該是最需要特效的電影,但他全片只用了200個特效。

其中「原子彈爆炸」更是沒有藉助CG技術,採用了「實景拍攝」。

國外某up主甚至還原了諾蘭如何拍攝這個大場面。

而縱觀諾蘭這些年的電影,他的特效數量在逐年下降。

從《黑暗騎士》的700個到《奧本海默》的200個,就是想把自己的電影和「炫技」兩個字區分乾淨。

一個有意思的細節是,《奧本海默》的特效團隊有150人,但諾蘭片尾只打了30個人的名字,由此可見他現在有多不待見電影特效吧。

其次,他在敘事上保持克制。

諾蘭這一次自廢武功,放棄了花里胡哨的敘事風格,敘事上回歸傳統。

簡單概括就是三段論:「造原子彈前」,「造原子彈中」,還有「造原子彈后」。

但不要以為它就是平鋪直敘的流水賬,它依然採用了非線性敘事,帶有明顯的諾蘭痕迹。

全片三線並進,主線是奧本海默的「成長線」。

兩條副線分別是奧本海默晚年接受調查時的「審查線」(造型上染了白髮);

以及唐尼飾演的「反派線」。

用直接和間接的方式拼湊出了奧本海默的一生,這一點借鑒了影史經典《公民凱恩》。

而在每一段敘事中,諾蘭依舊維持了自己的風格,有很多小設計。

比如利用青蘋果轉場,讓人想到了《盜夢空間》里的陀螺;

比如奧本海默聽證會那場戲從視角展現,營造出迴環往複的效果。

當然還有「反派線」搞成黑白效果,讓人夢回《記憶碎片》。

在剋制的同時,諾蘭在其他方面卻在拚命發力。

比如音效。

影片3個小時片長全部有背景配樂。

這些配樂並不是附屬品,而是積极參与了敘事。

在很多場景里(聽證會、演講時、研究所爭論)甚至讓觀眾產生躁動與不安。

諾蘭僅通過聲效,就讓觀眾走進了主角焦灼的內心世界。

而在原子彈爆炸的展示上,諾蘭也是個科學狂人,深知「光速大於聲速」的道理。

先展示蘑菇雲,然後在一陣沉默之後,劇烈的爆炸聲才姍姍來遲。

而通過這個「頓挫」就把人物的心理狀態給展現出來了。

類似的手法,前段時間上映的《灌籃高手》在展現絕殺時刻時也使用過。

比如台詞。

是的,諾蘭這一次炫技,炫的不是結構,不是時間概念,而是台詞。

影片的台詞量極大,一部電影里說了別人兩部電影的台詞量。

他就是要用密集的台詞來轟炸觀眾的耳朵。

這也造成了大家觀感上的差異。

沒看進去的觀眾會覺得嘰里呱啦很聒噪;

而入戲的觀眾則是屏息凝神,生怕錯過了任何一句詞兒。

諾蘭的作品一般都會有個戲劇高潮,即一個團隊經過努力之後完成了一個宏偉的目標。

按照常理,本片中這個高潮戲就是原子彈變成現實。

但奇怪的是,奧本海默成功造出原子彈后,影片還有半個多小時的片長。

他沒有把高潮留給原子彈爆發,而是留給了後面的文戲。

奧本海默功成名就后,嘗到了鳥盡弓藏、兔死狗烹的滋味兒。

他很快陷入了毀滅世界的道德困境里。

杜魯門總統接見他時,奧本海默袒露自己的心扉,卻得到了羅斯福的冷遇。

還沒等他出門,杜魯門就對身邊的人說:「以後不要讓我再看到這個傻X。」

之後奧本海默又遭到了政治迫害。

麥卡錫主義盛行時,奧本海默因為美共的身份被秘密審問,遭遇了身心的雙重摺磨。

他目睹了好友的背叛,也不得不坦白了自己出軌的經歷,最後被收回安全許可淪為平民。

這段遭遇才是全片的高潮,也是後半段的戲核。

諾蘭用台詞不斷堆疊情感。

最後半小時內,我們明顯能感覺到台詞節奏上的變化。

剛開始平庸而冗長,很多觀眾就是看到這裡睡著的。

但隨著情緒的層層推進,「審問線」和「反派線」相互交織,最後達到了戲劇高潮。

幾位主角的台詞如機關槍一槍叭叭叭擊打在觀眾耳朵上,那種快感無與倫比。

這半小時的文戲是諾蘭的一次爆發,也是他角逐奧斯卡小金人的關鍵。

建議大家去視聽效果好的影院來感受台詞和聲效的魅力。

而當諾蘭準備好了一切,我們的菜鳥主角墨菲出現在那裡,帶來的就是震撼人心的表演。

我們不去分析他的表演,單看他的造型,就能感覺到是那麼妥帖。

他眼神里的灼燒感和身後爆炸的魔鬼雲相得益彰,直抵觀眾的內心。

相信你看完影片很多年後,或許已經記不得劇情了,但一定還記得墨菲那雙燃燒著火焰的雙眼。

影片中的奧本海默絕非完人。

他不是一個好的父親,不是一個好的丈夫,甚至不是一個好的領導。

他的偽善油滑,很難讓觀眾產生好感。

但墨菲有自己的表演方法,他演出了焦灼感,在聲效、台詞、鏡頭的幫助下,觀眾更能共情到他的糾結與掙扎。

這部影片大咖雲集,而且全員演技在線,但是在幾位大咖面前,墨菲的主角戲並沒有被搶走。

這全都拜諾蘭的導演功力所賜。

墨菲這個萬年配角一直被嘲諷為沒有主角的命,這一次打了多少人的臉。

諾蘭在其他影片中,都喜歡在片尾拍攝主角的背影。

但是本片結尾他卻給了墨菲一個正面特寫。

一正一反間,諾蘭既是為自己的愛將提供一次綻放的機會,也是告訴大家他的轉變,他真的做到了。

如果要說遺憾,《奧本海默》確實也有一個。

原版中奧本海默與Jean有三場床戲,鏡頭表現比較真實。

到了引進版中,這幾場戲遭遇了處理。

比如畫幅內容的調整,比如給角色穿上裙子這樣的技術「補缺」。

遺憾歸遺憾,好在也不是特別影響對影片的理解。

最後說了這麼多,《奧本海默》口碑雖好,但畢竟是一部180分鐘的電影。

而且觀影門檻較高,甚至網上已經流出資源,究竟值不值得去影院觀看?

對於諾蘭粉來說,可以無腦沖。

對於喜歡人物傳記,喜歡文藝片的影迷來說,皮哥也推薦去看。

但如果只是圖一樂,皮哥就不太建議了。

很可能你的家人觀看時呼呼大睡,看完后還會抱怨一通。

Recommended Reading