「中國電影已經進入黃金髮展期,看電影成為老百姓生活中必不可少的一部分。」

在北京,你可以進行一場屬於電影愛好者的City Walk,從北京電影學院到電影製片廠,再到影迷心中的聖地——中國電影資料館,以及幾乎所有北京的電影人都曾踏足的電影書店。尹鴻也正是在這座與電影息息相關的城市,從一位資深影迷,變成了電影學者,成為中國電影飛速向前發展的見證者和參與者。

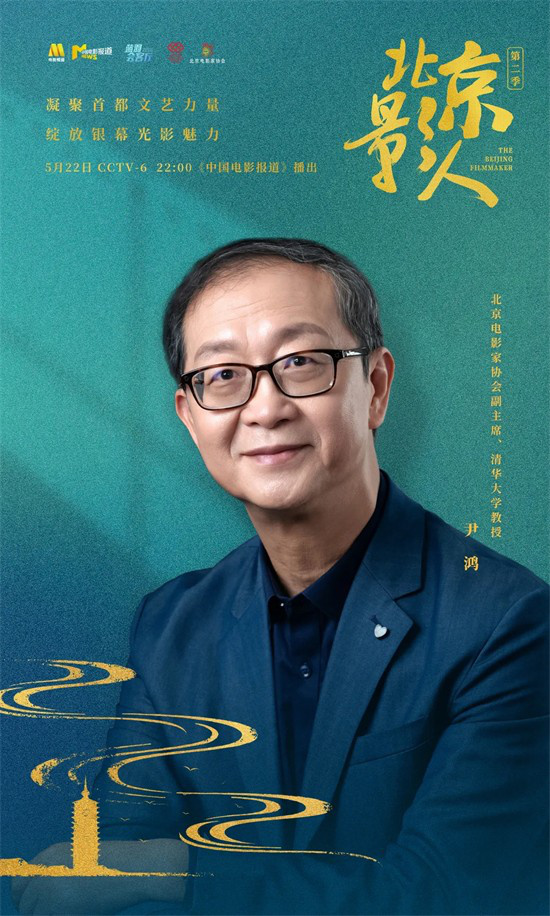

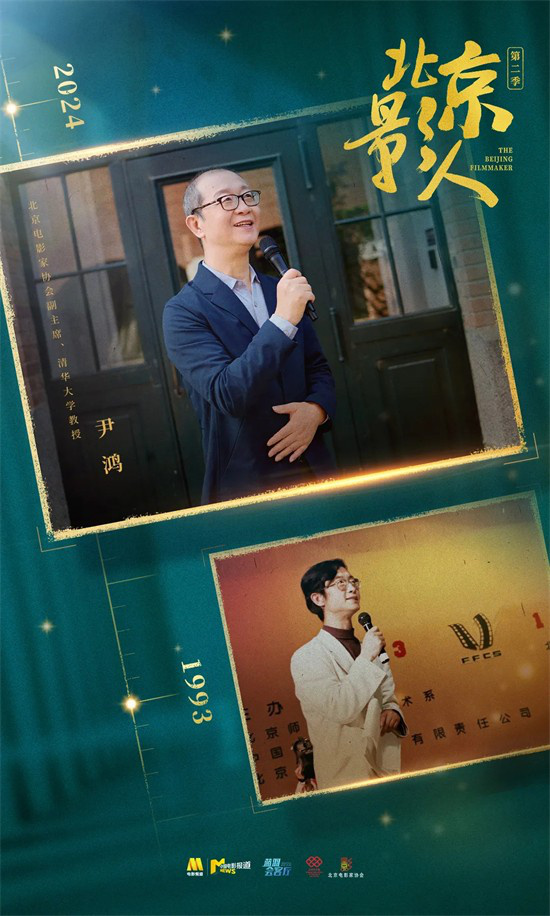

《中國電影報道》「藍羽會客廳」特別策劃——《北京影人》第二季第三期節目,電影頻道主持人藍羽對話北京電影家協會副主席、清華大學教授尹鴻,行走北京街頭,收集電影回憶,漫談行業未來。

藍羽:尹鴻老師,您是哪一年來到北京的?

尹鴻:應該是86年我上博士,來到北京師範大學讀中國現代文學的博士。

藍羽:那個時候在北京師範大學讀博士期間,您對電影學方面有什麼樣的研究?

尹鴻:那個時候應該說基本上就只是一個電影愛好者,並不是一個研究者。但實際上在我讀碩士研究生的時候,因為當時在一個電影院做業餘影評人,那時候我們是大學生,可以去免費看一些電影,所以做業餘影評人,但是我一生髮表的第一篇短評可能只有500字。

藍羽:哪一部電影還記得嗎?

尹鴻:叫《陳毅市長》,應該在1982年前後,當時用一種非常特殊的結構來表現陳毅,所以我寫了一篇叫「形散神不散」的評論,沒有想到這篇評論註定了多年以後我的專業。

那時候我們就特別想去資料館看電影,看電影對我們真的是一個盛大的節日。我們能看到那麼多不同國家的電影,這對於我們電影經驗的積累和電影知識的擴展起到了關鍵性作用,這也釀就了北京成為全國電影中心。我認為在當年起了非常重要的作用,就是電影資料館。

藍羽:當時去小西天觀影的那一段經歷,給很多人留下了特別好的電影文化的滋養和熏陶。

尹鴻:是,打開了一個世界電影的窗口。因為之前我們可能都在自己的文化邏輯裡面旋轉,改革開放之後,大家從這些電影當中了解了不同的文化,不同的電影手法,不同的電影觀念,像戈達爾、伯格曼,每一次他們的電影在資料館上放映,那都是一票難求,大家都會瘋狂去搶票。

藍羽:從一個資深影迷到電影研究學者,您什麼時候開始發生這樣的轉變?

尹鴻:當時現代文學博士很少,全中國不到十個人,但是整個電影領域至少還沒有一個博士。電影影響這麼大了,可是缺研究者,所以這個領域應該留給我們很多空間,我就更多把精力投向了電影。然後我們就籌建了戲劇影視教研室,到後來我們建了一個藝術系裡面的電影專業。所以我就從業餘轉成了一個專業的電影工作者。

我在北師大十年,後來清華大學是因為恢復文科建設,要建新聞傳播,而電影電視是傳播很重要的介質,所以當時他們邀請我來清華的新聞傳播學院,做了一個影視傳播的方向。

藍羽:影視傳播學對於我們的電影行業來說有著什麼樣的影響?

尹鴻:來清華之前,我寫的大部分的文章還是偏電影藝術、電影美學、電影創作,那個時候跟電影局,我們每年都在《當代電影》做一個年度的創作總結。但是來到清華以後,對我最大的改變是開始從傳播介質的角度,從產業的角度去考慮電影,所以後來我開始寫中國電影產業備忘,到現在應該是寫了二十多年了。

藍羽:您觀察到最大的,最顯著的變化是什麼?

尹鴻:首先肯定是規模的變化,因為在2002年之前,中國電影整體的票房規模可能就四、五個億,所以有一段時間馮小剛的賀歲片,一部電影能夠占國產電影票房的一半,電影年產量可能幾十部,現在我們一年能夠生產1000部上下的數量,票房規模能夠達到600億。

另一方面,我們可以說現在中國電影最好的那部分作品,跟國際水平已經非常接近了,或者某些作品可能也不比他們差。所以整體上來講,這二十年中國電影可以說從一個危機狀態走向了一個黃金的發展窗口期,所以才會有春節檔,看電影已經成為老百姓生活當中必不可少的一部分。

藍羽:一直以來您都是電影行業的教育家,也是學者,更是電影產業的促進者,《電影產業促進法》您當時也參與了修訂。

尹鴻:它當時是總結了中國電影產業改革十年的成就,實際上把這十年我們已有的一些經驗固化到法律里,到現在為止,還有很多內容會起非常重要的作用。但是這十年來,整個技術發生變化,市場發生變化,電影生態環境也發生變化,當然需要更多適應今天環境的一些細化,比如說遇到市場的盜版、市場的不規範行為、不公平競爭,我們規定了應該處罰,但是誰來處罰?比如說對外開放合作,現在我們都說要從電影大國到電影強國,其中一個重要指標是國際傳播,我們怎麼樣對外開放合作?都很值得深入去研究,所以這也是未來十四五、十五五電影規劃可能會要去解決的一些關鍵性問題。

藍羽:那麼對於電影行業來說,「新質生產力」是體現在哪些方面?

尹鴻:我的理解就是要更多利用數字技術、人工智慧、互聯網這些新興技術,可以在世界任何地方生產,雲上我們可以合成,不需要所有一定都是實體。現在發展的虛擬拍攝也是新質生產力,虛擬技術發展到以假亂真,觀眾已經識別不了它是一個虛擬場景的時候,可能就會大大提高電影的生產力。

藍羽:對於行業的發展來說,人才的培養也是不可或缺的一環。比如「中國電影新力量」,您從第一屆一直到第五屆都是參與者和策劃者,您見證了哪些電影人的成長和進步?

尹鴻:第一屆像陳思誠、徐崢、曹保平,這批導演已經成為中國電影行業的中堅力量了,現在更多年輕導演出來都是80后、90後為主。所以「中國電影新力量」論壇,真的是見證了中國導演一方面是代際更替,另一方面是薪火相傳,一代一代把我們的經驗,把我們開拓的空間傳給下一代。去年、今年大家會看到在高票房電影當中,超過一半以上的電影都是70、80后導演,特別是一批80后大量出現,甚至有的處女作就創造很好的成績,看到一批青年電影人的崛起。

藍羽:您剛才提到很多創作者都是在北京工作,哪些政策上的支持,給大家提供了更好的創作環境?

尹鴻:北京市委市政府一直都有電影文化精品引導,其中相當一部分是電影精品的引導。中國電影票房前十部電影大部分是北京出品,而且都得到北京的精品引導資金的扶持和支持。再加上北京國際電影節又是一個世界電影資源能夠彙集在一起的空間、場地和活動,所有這一切可能都確定了北京有它自己獨特的政治、經濟、文化,再加上國際交流這樣一個中心位置,為電影的發展創造了比較好的條件。

藍羽:作為北京電影家協會副主席,您覺得未來可以為我們的行業貢獻出什麼樣的力量?

尹鴻:我們參與評獎,參與精品工程的選拔,包括各種項目的選擇、創投都很多,這是我們的一大部分工作,通過評優選優以此來引導北京電影健康發展。

另一方面,我們培養扶持更多年輕的電影工作者,所以每年對於行業的培訓任務,對學生的培訓任務都非常重,要把在北京工作的電影人更好聯絡起來。北京這些年也有很多重大的文化工程,都有很多題材值得去挖掘,所以也會去幫助孵化、醞釀、吸引更多人來做北京題材的創作。