月球一直是科幻電影當中的常客,從最早的科幻電影《月球旅行記》到經典的《2001太空漫遊》。

從紀實的《阿波羅13號》到對於月球背面的奇妙想象。

無論是《月球》這樣的科幻懸疑,還是《獨行月球》這樣講述地月之間的情感牽絆,都代表著人們對於月球不斷地探尋。

然而隨著我們對於月背的採樣和探索進展,好像這個想象已經跟不上現實的步伐了,尤其是對於中國科幻電影來說,相關題材的電影並不多見。

此次做客《今日影評》的嘉賓是北京科技記者編輯協會副理事長周武,一起來聊一聊——再拍月球科幻,我們還能拍什麼?

說起有關月球的相關電影,周武首先想到的就是《E.T.外星人》里那個經典的騎自行車飛向月球的鏡頭。另外還有早期的《月球旅行》,六位天文學家經歷冒險以後睡去,星星在看他們的睡顏,是特別浪漫的情景。

隨著技術發展,有關月球的電影早已發生很大的變化,在不同的階段也呈現出了不一樣的特點。

按人類探月的三個階段劃分,在上世紀六七十年代美蘇太空爭霸時代,月球就是國力的主戰場。所以那個時候拍的《2001太空漫遊》《星際迷航》等都表達出對於移民太空的糾結:為什麼要去月球?去了以後又會發生什麼?

第二個階段月球已經冷落,太空梭、空間站、火星成為了星際探測的熱點。像《星際穿越》《地心引力》《火星救援》。

到了第三個階段,尤其近十年來,中國航天取得巨大進步,尤其是嫦娥探月工程。因此,中國的科幻電影《流浪地球》(系列)《獨行月球》出現。明年和後年,中國還要發射嫦娥7號、嫦娥8號,所以未來月球題材的電影仍然值得期待。

隨著嫦娥6號返回器即將帶著各種資料和樣本回歸,我們對於月球的了解又會達到一個新的程度。

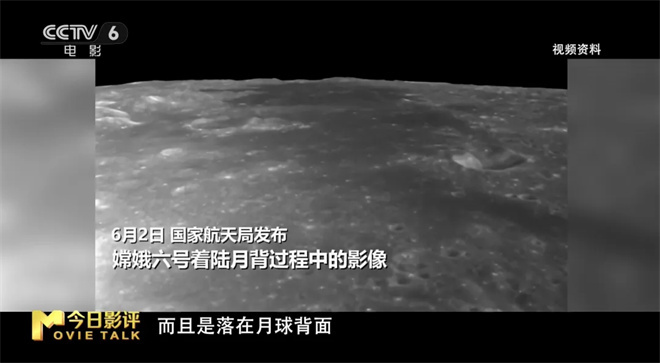

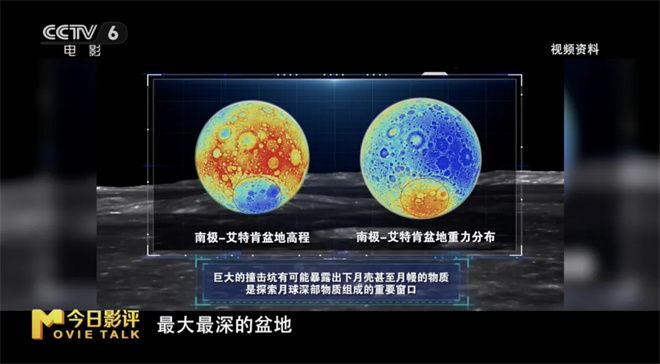

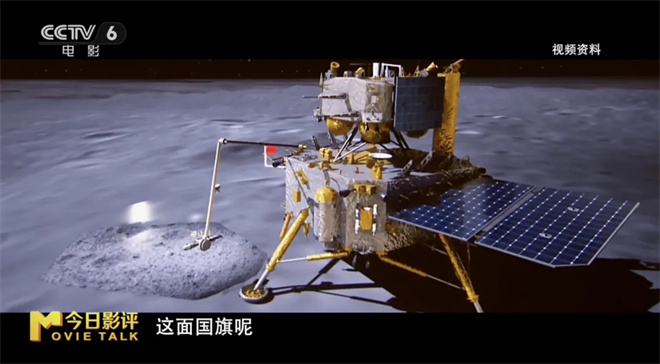

6月2日,嫦娥6號已經成功在月背著落,而且是落在月球背面靠近南極的艾特肯盆地。這個盆地是太陽系現在已知固體天體裡面最大最深的盆地,也是最古老的盆地。

據介紹,月球是沒有板塊構造的,而且也沒有天氣變化,因此嫦娥6號在月球上最古老的地方,就有可能拿回最佳的樣本,這也是我們未來月球基地有可能建設的地方。

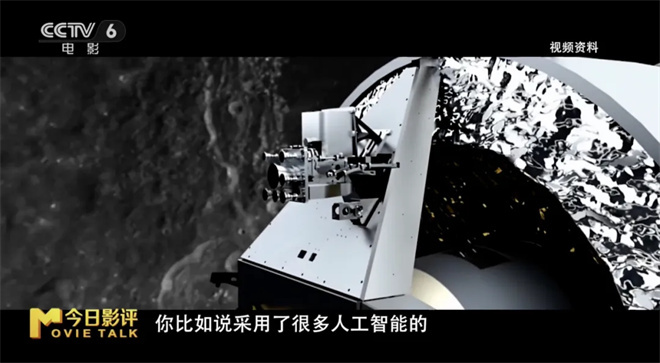

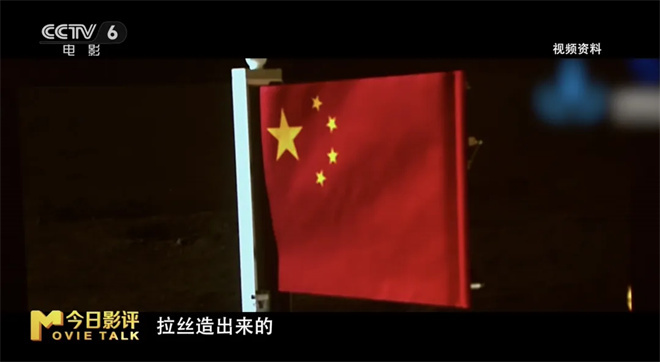

此外,嫦娥6號採用了很多的黑科技,比如說它在月球軌道上的分秒不差的交匯對接,還有樣品轉移,另外還有一個小型的可以移動的相機,拍下了它挖土的鏡頭,還有升起的一面國旗。據悉,這面國旗是用玄武岩的材料拉絲製造。顯然,上述這些成就能夠給科幻創作帶來一種啟示性。

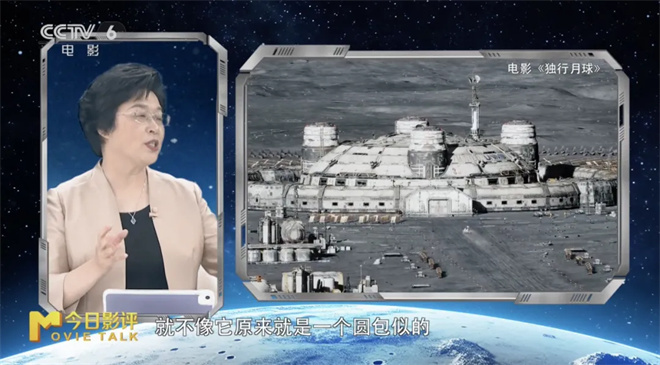

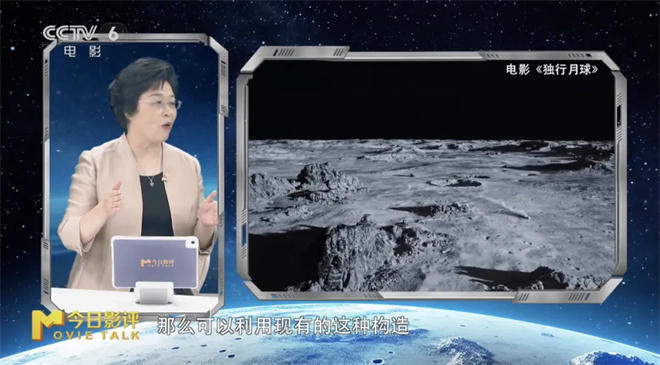

作為《獨行月球》整個劇本的創作及拍攝的參與者,周武談到回望《獨行月球》的諸多建議:「比如月球基地的造型,現在的我會想象它可能是兩層甚至三層的,因為在月球上有很多隕石坑,有直接從上往下砸穿的深井,也有斜坡似、山洞似的,可以利用現有的這種構造打造月球基地。」說到這裡,周武建議廣大創作者要發揮更大的想象力,助力科幻電影的發展。

人到了月球后,為了解決物質需求,首先需要建設太空「儲備」,包括分散式核電站、鋪滿月亮赤道的太陽能發電站、太空農場等等,在這些需求的推動下,太空賽博有了其雛形。

解決物質需求后,人類面臨的另一大問題是陪伴,於是就誕生了「人工智慧伴侶」,比如現在其實已經部分實現的「機器狗」,它們能精準判讀你的表情、語氣,並匹配相應的聊天系統,宛如一個「電子郭德綱」逗你開懷大笑。

在現實的基礎之上,科幻劇情都可以長出其翅膀。

儘管這麼說,但科技人的奔跑速度比電影人實在是更快了一些,留給電影人探索科技邊界的空間也愈發開闊。

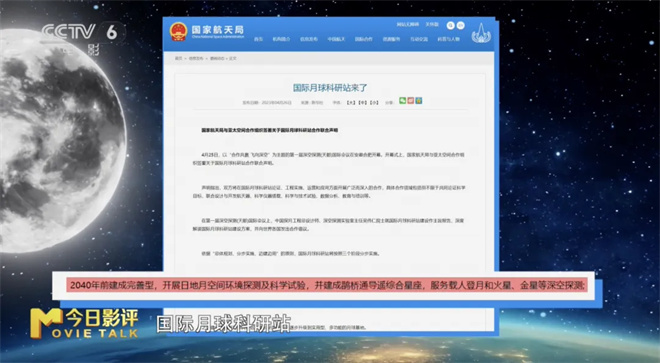

依據國家航天局探月與航天工程中心發布的探月時間表,2040年前中國將建成一個完成型的國際月球科研站,月球將徹底褪去其神秘面紗。

了解越多,發現的現象和問題越多,月球電影的可創新空間其實更大。

正如科幻是科與幻的融合,好的科幻電影,它都是在天馬行空的想象和足夠殷實的現實創作之上,打磨出更豐富的劇本、特效。

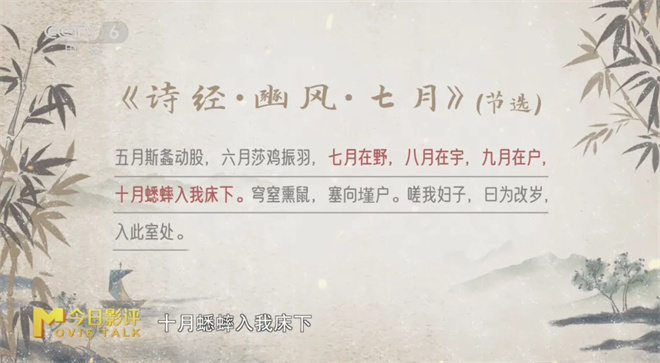

拋開全世界通用的科幻概念,中華民族還有著豐富的文化底蘊和天人合一的深層哲學,風花雪月,月就代表著時空的變換和歲月的更替,「七月在野,八月在宇,九月在戶,十月蟋蟀入我床下」,這是《詩經》裡面的七月飛花令,

未來中國的月球科幻電影,也希望能夠傳達中國人民對月球的美好情感,傳遞中國在人類和平開發利用太空過程中的大國擔當。

同時要利用起科幻電影這一絕佳的傳播媒介,將前沿科技融入影片,用更淺顯的語言向公眾展示科技成果,彰顯大國科技之美。

相信中國的科幻電影與航天事業能夠比翼雙飛,在歷史的長河中歷久彌新,創造出影響世界的品牌!