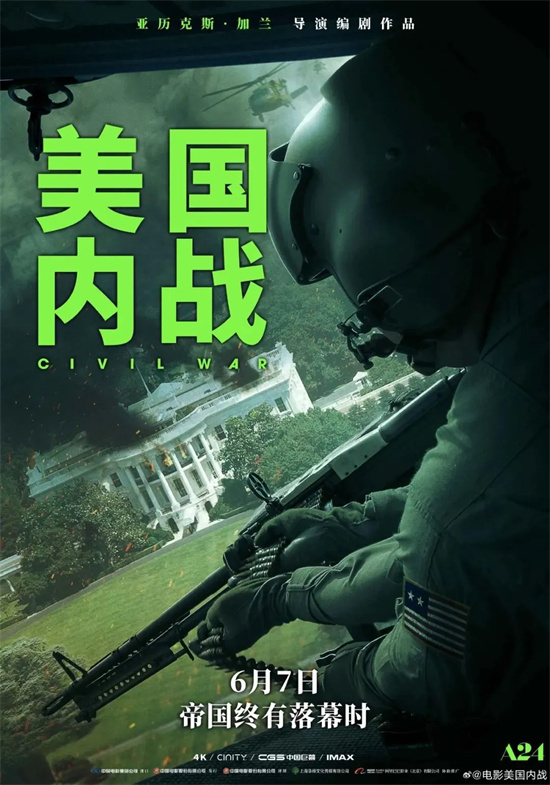

定檔6月7日上映的電影《美國內戰》,該電影運用了反烏托邦的幻想手法,虛構了得州和加州脫離聯邦並向華盛頓進攻,美國因此爆發內戰的背景,在這種設定之下四位記者組成了小分隊設法穿越戰線去採訪總統。

《今日影評》特別邀請到了在美國生活過六年的時事評論員王健和參與過重大事件及重大災難新聞報道的影評人馬戎戎,與兩位記者出身的嘉賓探討這部引發巨大討論的《美國內戰》。

美國內戰,硝煙四起

《華盛頓郵報》曾報道「近四分之一的美國人顯然支持某種形式的脫離聯邦或者是按州界分裂國家」,媒體《好萊塢報道者》也指出「我們正接近美國歷史上最具爭議性的選舉年之一」,這種氣氛似乎為《美國內戰》的上映創造出了理想的氛圍,兩位嘉賓又是如何看待該片展現出來的美國社會的撕扯和分裂呢?

王健:影片雖然叫《美國內戰》,但事實上它展示的不是內戰。

王健認為,影片更多的講述的戰地記者的成長以及他們的採訪之旅,並沒有從人物的身上去反射內戰究竟怎麼樣,以及為什麼會打內戰。

馬戎戎:我希望大家看這部電影的時候不要抱著一種自大的封閉的心態去看。

而馬戎戎卻希望大家能夠看到導演真正的反戰意圖,包括對美國當下社會問題的展示,它更多的是通過電影的手段去表達的,而並不是以一個政論的方式去表達的。

馬戎戎覺得,加蘭拍的《美國內戰》,更多的並不是要對美國社會做一個指南,也不是想要告訴美國社會內戰要怎麼打,他更多的是借用這樣的一個題材來表達他一貫的主題——在非常規的狀態下,人性的陰暗面可以到什麼程度。

王健:但《美國內戰》真的是需要非常厚重地把握現實、把握歷史才能拍得了!

對此王健有不同的態度,他認為影片需要很多歷史學家、社會學家作為影片顧問才能讓情節內容更加的經得起推敲,從目前的影片情況來看,美國總統是海陸空三軍的總司令,但電影中的反叛軍長驅直入白宮拿下總統,中間沒有看到正規軍有任何像樣的抵抗,這一點令人感到費解。

除此之外,美國民眾是合法持槍的,但這部影片當中表現的現實社會沒那麼殘酷,也沒有那麼有衝擊力,所以這也令人略感失望的地方。

戰地記者的生死之旅

作為都曾經從事過新聞采編的工作的兩位嘉賓,從內部視角上面來看的話,他們如何看待《美國內戰》刻畫的新聞工作者形象?

馬戎戎:這部電影對於新聞工作者的使命以及新聞工作者的感情創傷都有非常正確和客觀的描述。

馬戎戎提出,影片里有非常多對於新聞界原則的探討,如片中的女記者問她的攝影師搭檔,「如果現在我中槍倒下,你第一時間是會拍下這個瞬間還是來救我」,這個問題直指就是新聞攝影師在緊急時刻,是人性佔上風還是工作佔上風?當然電影最後給出一個很圓滿的回答。

王健:我做了將近三十年的記者了,我感覺他們的表演來講沒能把我帶到情境中來。

但王健卻並沒有這樣的感受,他覺得影片中的幾個人像是在一場悠長的旅行中接受洗禮,就像是《金色池塘》中的老太老奶生活,尋找心靈慰藉的一種狀態,所以讓他沒能進入到電影的情景中。

並且,王健提出他身邊的記者和電影中人物刻畫的確實有很多的不一樣,例如他曾問過前往地震災區的女記者:「如果有條件,你最想幹什麼,她說我最想洗一個頭」,這種回答是才是真實的,觸動人心靈的,但是整個電影中恰恰少了這種讓人震撼的意想不到的細節。

到底值不值得一看?

激烈討論之後,聽聽看兩位嘉賓對於《美國內戰》的評分,以及會不會推薦《美國內戰》這部電影呢?

馬戎戎:8.5分,值得推薦,直觀地展現新聞工作者的使命與困境。

滿分10分,馬戎戎打到了8.5分:「我非常能夠共情影片中那個叫做Lee的女記者,當我看到這個記者小分隊駕著一輛車穿越美國,去達成自己任務的時候,會讓我聯想起之前所經歷的採訪和報道。」

她同時也表態:「我對這種非正常的社會狀態下,去克服一個一個的困難敘事角度是非常感同身受的,我會向朋友來推薦這部影片,希望身邊的朋友能夠對新聞工作者的使命以及他們的困境有一個直觀的感受和了解。」

王健:6分,不太推薦,與期待的現實題材影片落差太大。

而對於王健來說,只能給到6分的分數:「我們都知道美國歷史上發生過內戰,可以說當時那場內戰對於推動美國民族融合起到了非常重要的作用,但是現在兩黨之間、白宮和國會之間、包括不同種族之間、不同州之間斗得你死我活,在這個時候導演拍了一部名為『內戰』的片子,展現僅是幾個記者產生的職業內心當中的變化,跟我期待的影片主題確實有巨大的落差,如果是期待看一部現實題材的影片的話,我不會向朋友推薦。」