共情經濟讓《羅剎海市》成全球第一 外媒精彩評價 (Loading...)

資訊 中播網/鈦媒體 2023-08-01

刀郎破紀錄,《羅剎海市》80億播放量,等於8個周杰倫?

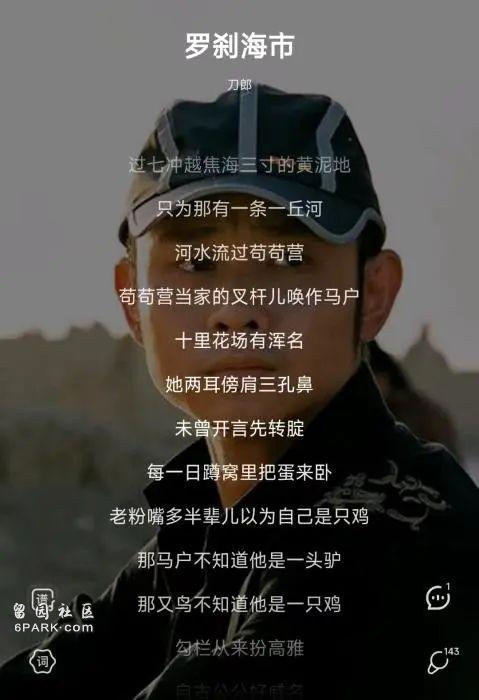

11天,80億播放量……前幾天還在被沒有聽懂的大眾揪著細節討論,「刀郎到底罵了誰」的《羅剎海市》,竟然破了吉尼斯世界紀錄。

截至7月30日18點,《羅剎海市》的全球網路播放量到達80億次,直接超過了2017年發行的西班牙神曲《Despacito》55億次的世界紀錄。這的確出乎很多人的意料,這樣一個看似不可思議的數據,竟來自一位隱身樂壇十年的歌手。

很多人可能還不太清楚,80億播放量是什麼概念?舉個例子,周杰倫播放量最高的《稻香》,總播放量也只有10億次左右,還是10幾年裡存下來的

按照目前各大音樂平台「1000次播放量約等於1.2元」的換算公式,80億次播放量就是960萬元版權收益。

海外市場的傳播鏈,也頗有意思。

一開始,只是一些華人把《羅剎海市》社交媒體,並配以中英文歌詞翻譯,在看懂了歌詞,並迅速被旋律洗腦後,越來越多的老外也加入到了「轉發大軍」當中。

歌曲對當下社會「以丑為美」現象的批判,其實是得到了全世界歌迷的共鳴,有美國網友覺得,這唱的就是美國的娛樂圈,也有韓國歌迷則稱,「這就是韓國官場的寫照」。

越南網紅在線翻唱

難怪有網友表示,「如果《羅剎海市》播放量超過100億,估計本世紀都不會有作品超過它了」。

有些歌手的價值在當下,有些歌手的好可能要在時代大背景的映襯下才會被更多人感知到。但不管怎麼說,相比當下抖音平台上各種口水神曲,刀郎這張專輯的文學性還是被越來越多人認識到了。

希望這首歌不是僅僅是讓大家貢獻了播放量,讓歌手創了記錄拿了版權費,而是真的能讓我們有所思考和獲得。

共情經濟將讓《羅剎海市》成為全球播放量第一

沉寂十年的刀郎採用了西部刀客的「穩准狠」,在天時地利人和共振與共情時,通過短視頻精準傳播一戰封神! 我們預測2023年8月《羅剎海市》將成為全球播放量第一,將會突破百億。

很多網友問刀郎火了是什麼經濟學原理,現在也沒有所謂的網路大V經濟學家對此做出解釋,這些專家都是研究形而上的,從來不關心現實社會與經濟發展。我們今天在今日頭條正式來分析一下《羅剎海市》的經濟學現象,在正式分析之前,我們先看一下現在全球播放量前十的歌曲排行榜。

1. "Despacito" - 距離遙遠 (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee) - 播放量: 超過78億 - 主唱: Luis Fonsi和Daddy Yankee - 這首歌曲描述了一段慢慢陷入愛河的浪漫之旅。

2.《羅剎海市》—播放量超60億,主唱刀郎,這首歌借用蒲松齡的小說題材、用東北靠山調曲風,來進行譏諷人類社會上那些顛倒真善美的醜惡現象。

3."Shape of You" - 你的形狀 (Ed Sheeran) - 播放量: 超過57億 - 主唱: Ed Sheeran - 這首歌曲中的男主人公被一個女孩的身材和氣質打動,想要追求她。

4."See You Again" - 再見了,朋友 (Wiz Khalifa ft. Charlie Puth) - 播放量: 超過47億 - 主唱: Wiz Khalifa和Charlie Puth - 這首歌曲是為了紀念已故演員保羅·沃克而創作的,表達了對逝去親人和朋友的思念。

5."Uptown Funk" - 都市放克 (Mark Ronson ft. Bruno Mars) - 播放量: 超過41億 - 主唱: Mark Ronson和Bruno Mars - 這首歌曲是一首歡快的歌舞曲,表達了熱愛音樂、享受生活的心情。

6. "Baby Shark Dance" - 寶寶鯊魚舞 (Pinkfong) - 播放量: 超過38億 - 主唱: Pinkfong - 這首兒童歌曲是一首簡單易學的舞曲,引領著全球孩子們跳起了歡快的舞蹈。

7. "Gangnam Style" - 江南Style (Psy) - 播放量: 超過36億 - 主唱: Psy - 這首歌曲是一首歡快幽默的流行舞曲,表達了對韓國江南文化的喜愛。

8. "Sugar" - 甜心 (Maroon 5) - 播放量: 超過35億 - 主唱: Maroon 5 - 這首歌曲描述了一個男人向他愛的女人表達他的愛情和承諾。

9."Roar" - 咆哮 (Katy Perry) - 播放量: 超過33億 - 主唱: Katy Perry - 這首歌曲是一首勵志歌曲,鼓勵人們勇敢地面對生活中的困難和挫折。

10. "Thinking Out Loud" - 大聲思考 (Ed Sheeran) - 播放量: 超過30億 - 主唱: Ed Sheeran - 這首歌曲是一首浪漫的情歌,表達了永恆的愛情和承諾。

雖然現在《羅剎海市》以60億播放量拍賣暫居第二,隨著傳播的持續發酵,如果沒有特殊情況,在即將到來的八月份突破百億成為全球播放量第一基本上沒有什麼懸念。

刀郎《羅剎海市》的這種現象在經濟學上我們稱為共情經濟,共情經濟是指在大眾的同理心觸發共鳴形成輿論聲勢的輿情下,衍生群體通過二次傳播帶來流量效益的經濟現象。

這在民生輿情與圈層輿情中表現尤為突出,由於涉事者損害或漠視了符合大多數人共情的心裡感受,強烈的代入感易激發群體同理心,讓網民能夠突破年齡、階層、性別等圈層走到一起,去表達共同訴求,發泄共同的情感。

在專業領域或者商業領域,在這種共情經濟下會爆發輿情的出洪荒之力,很容易讓事件或者當事人成為超級頂流,有機會王者雄霸。這是在數字經濟時代和短視頻流量時代特殊的經濟現象,但凡進入共情經濟的行業、企業或者個人,在短時間內通過輿情共振就會成為行業或者社會頂流。比如曾經的鴻星爾克,也是共情經濟下爆發的案例。但是刀郎的《羅剎海市》是一種文化領域的共情經濟,其熱度、力度和持續度會遠高於當時的鴻星爾克。

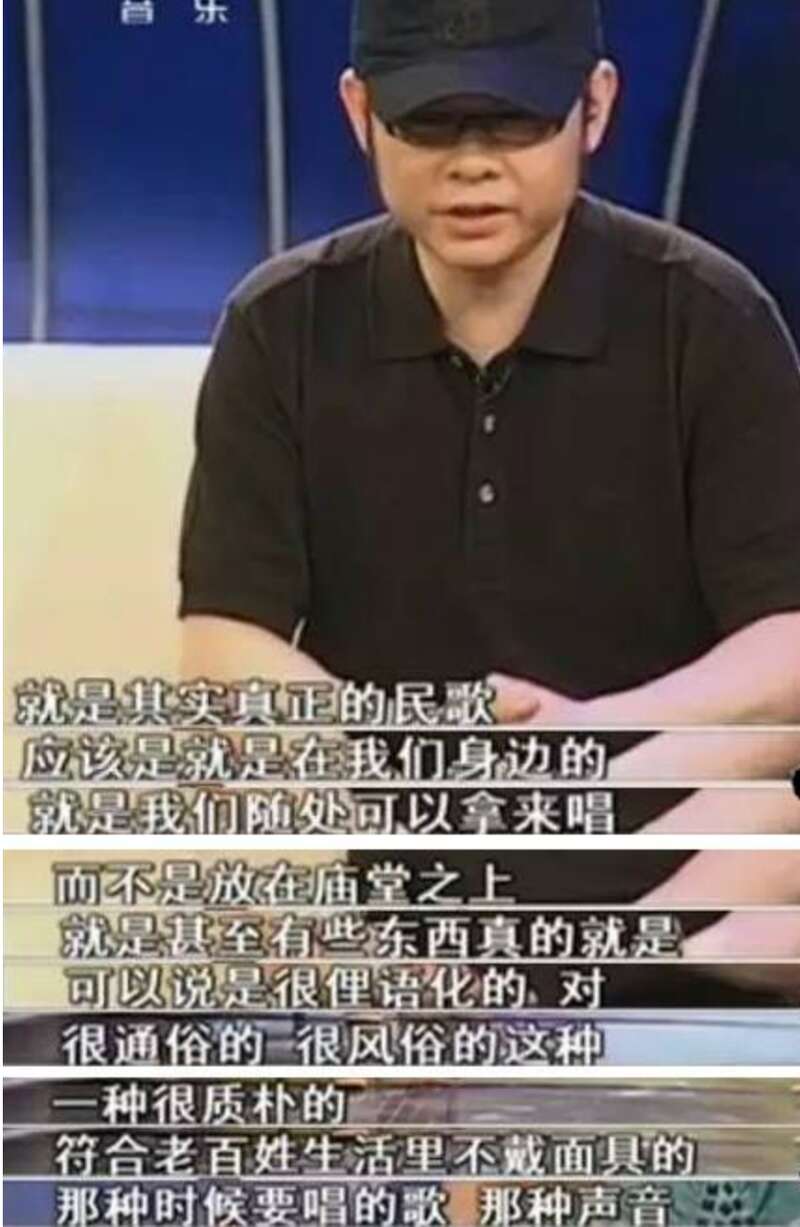

這兩位主持人好敢說,直面刀郎熱點爭議!

7月26日中午13:07,央視著名主持人張澤群在社交平台上發文稱:「有說是呂劇, 一聽是曲劇。唱的是馬戶, 細看是一驢。」同時轉發了網友對刀郎《羅剎海市》的重新演繹。同時,也表示了張澤群對於這個熱點的態度。

自從歌手刀郎的這一首神曲《羅剎海市》7月19號上新以來,圍繞該歌曲的爭議似乎就一直沒有停下,網友幾乎全部都是一邊倒地將刀郎的《羅剎海市》解讀為是內涵某些歌手。

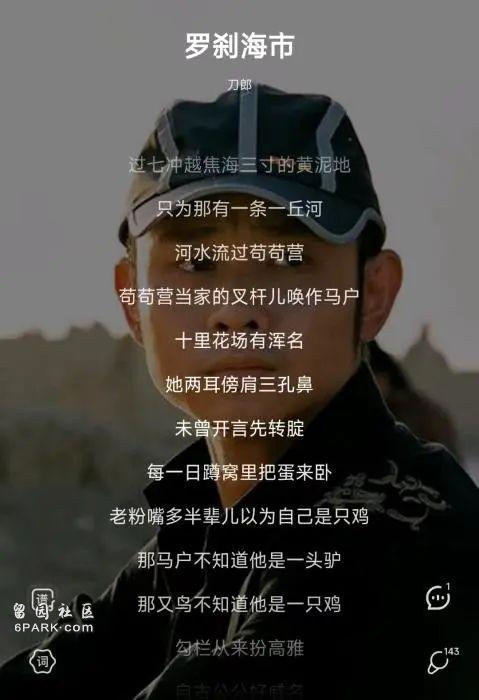

《羅剎海市》這首歌的靈感來源於清代小說家蒲松齡的同名小說。

小說描繪了一個名叫馬驥的秀才誤入羅剎國,那裡的人們以丑為美,越丑的人越能擔任高位。

這顯然是對當時黑暗社會風氣和科舉制度無法選拔人才的尖銳諷刺。

面對網上的爭議,主持人張澤群直面熱點,勇敢表達出自己的觀點和態度,網友表示:「不管咋說,支持張澤群發聲。」

張澤群不是第一個出面表達觀點的主持人。

從央視電影頻道離職的主持人瑤淼,在7月24日就發布視頻稱:「刀郎新歌《羅剎海市》,水洗臉,歌洗心。#羅剎海市 #文學常識」

該視頻系主持人瑤淼為歌手刀郎新歌《羅剎海市》進行延伸解讀。截至目前,點贊量高達21.6萬,引發2.1萬的網友評論。

瑤淼點評刀郎新歌,她是通過原著的角度來分析《羅剎海市》,對《羅剎海市》主人公馬驥進行了介紹,進而介紹了馬驥為了適應羅剎海市這個荒謬的國度而用泥巴把自己給扮丑。

瑤淼說道:「蒲松齡批判這些規則,迫使人們失去真我,放棄原則,改變自己。」

網友表示「這樣的聲音才是社會真正需要的。」對瑤淼的點評表示認可。

不愧是央視電影頻道出來的主持人,緊跟時事熱點,分析得有理有據,總結問題引人深思,透露出一股子影評味。

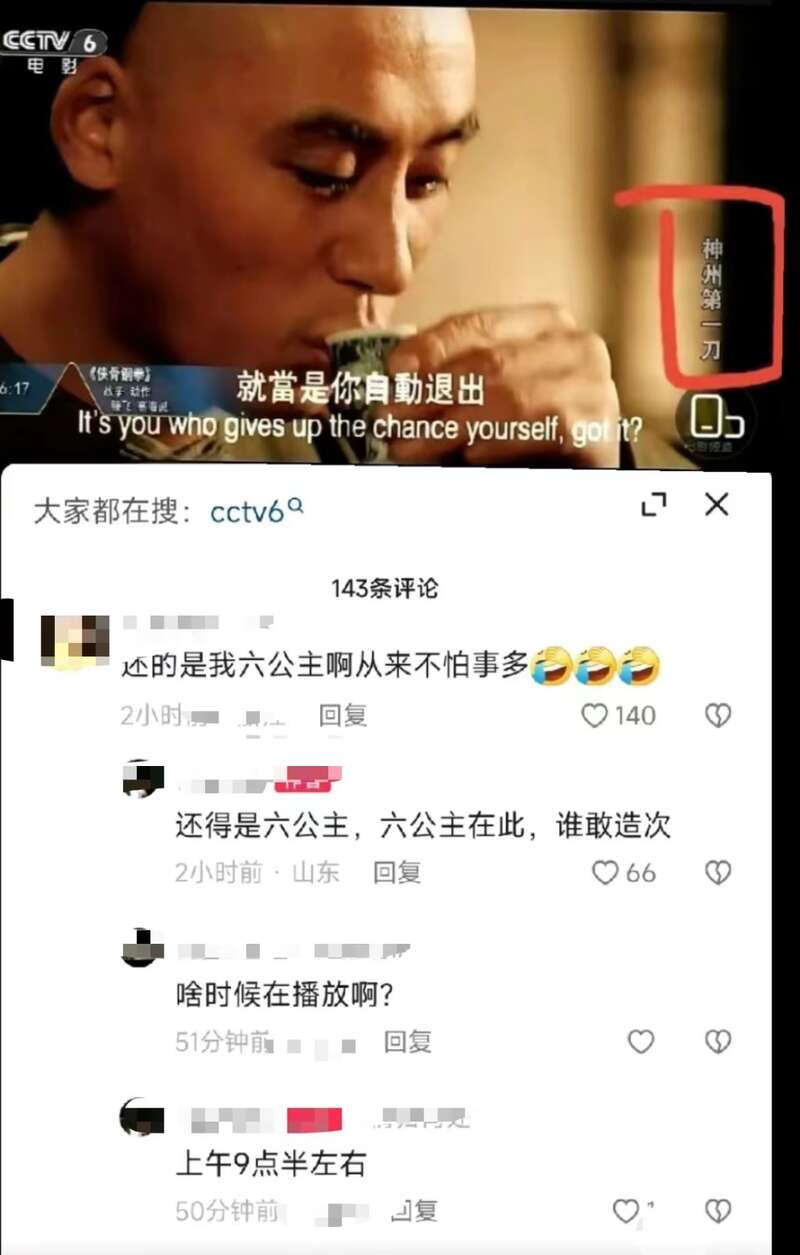

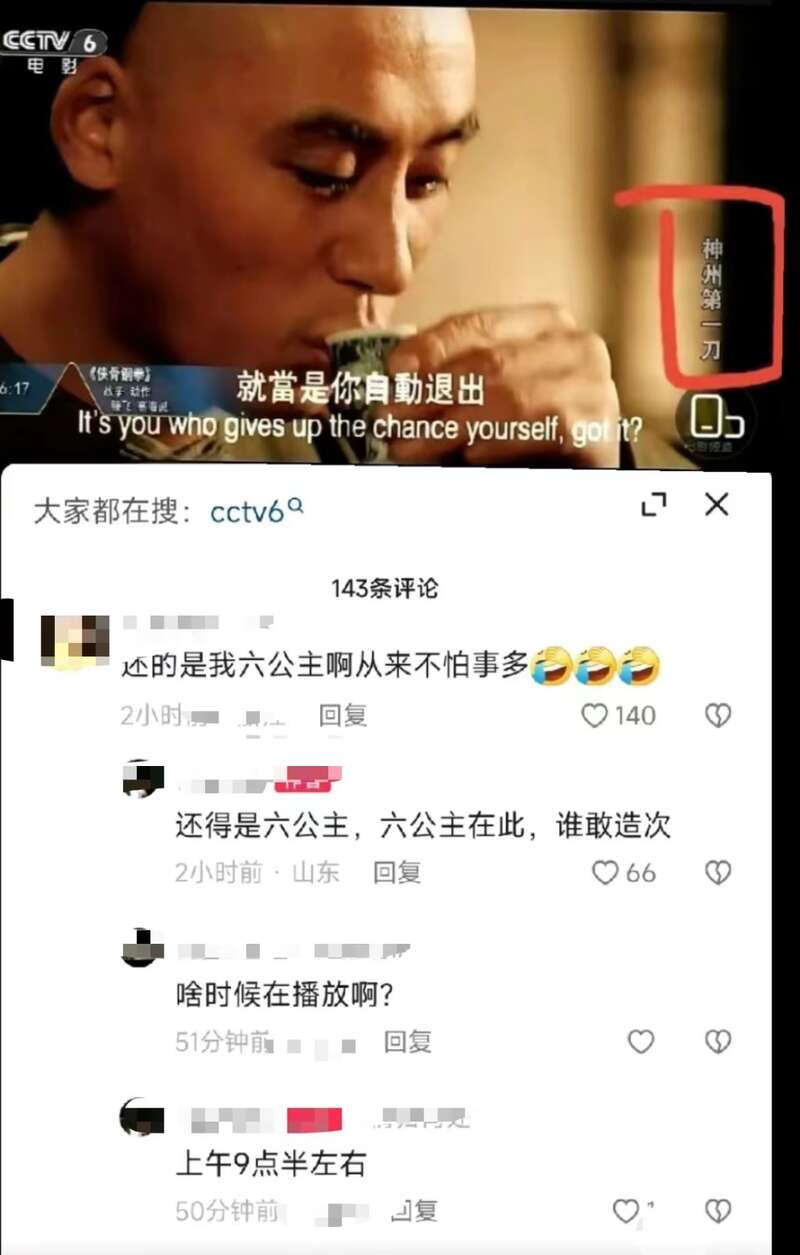

而電影頻道,也在近日播放了名為《神州第一刀》的電影,被網友看成是對刀郎新歌引發熱議的回應,網友表示,電影頻道在「委婉力挺。」

不管是主持領域還是歌手領域,我們都期待好作品,那些專業有內涵,細緻處理得人心,可以激發共鳴,令人難以忘懷的好作品。

國外媒體對中國歌手刀郎的三段精彩評價

1. "Dao Lang's powerful voice and emotional delivery captivate audiences around the world. His unique blend of traditional Chinese folk music with contemporary pop elements creates a mesmerizing and unforgettable listening experience."(《The Guardian》)

「刀郎強而有力的嗓音和情感豐富的演唱方式吸引了全球觀眾的注意。他將傳統中國民間音樂與現代流行元素巧妙地融合,創造出令人陶醉且難以忘懷的聽覺體驗。」

2. "Dao Lang's music transcends cultural boundaries, touching the hearts of people from all walks of life. His soulful performances and heartfelt lyrics resonate with listeners, conveying universal emotions that transcend language barriers."(《BBC Music Magazine》)

「刀郎的音樂超越了文化界限,觸動了各行各業人們的心靈。他深情的表演和真摯的歌詞與聽眾產生共鳴,傳達出超越語言障礙的普遍情感。」

3. "Dao Lang's talent as a singer-songwriter is unparalleled. His ability to craft beautiful melodies and thought-provoking lyrics showcases his artistic depth and creativity. He has become a symbol of Chinese music, representing the country's rich cultural heritage."(《Rolling Stone》)

「刀郎作為一名創作型歌手的才華無與倫比。他能夠創作出美妙的旋律和發人深省的歌詞,展示了他的藝術深度和創造力。他已成為中國音樂的象徵,代表著這個國家豐富的文化遺產。」

聽懂刀郎,就聽懂了華語樂壇這20年

如果我們完整讀完《羅剎海市》的原版故事,或許會發現刀郎新歌對音樂行業真正的意義。

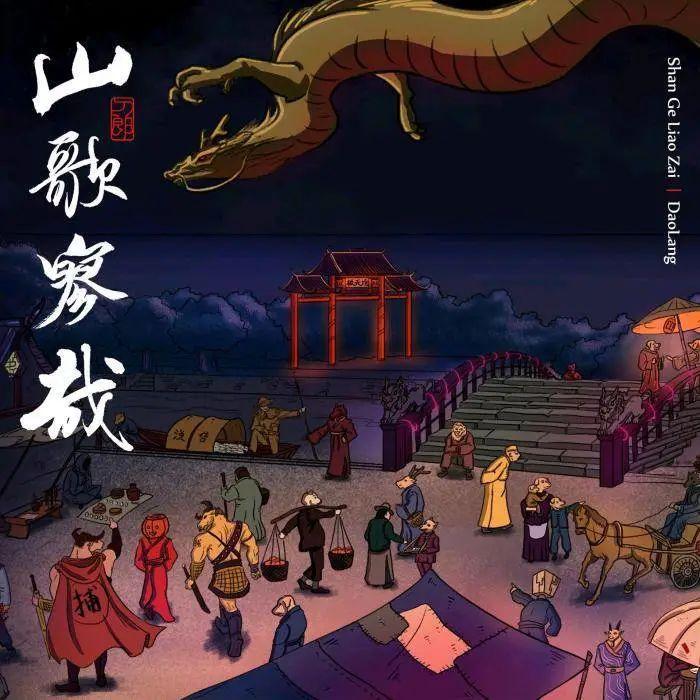

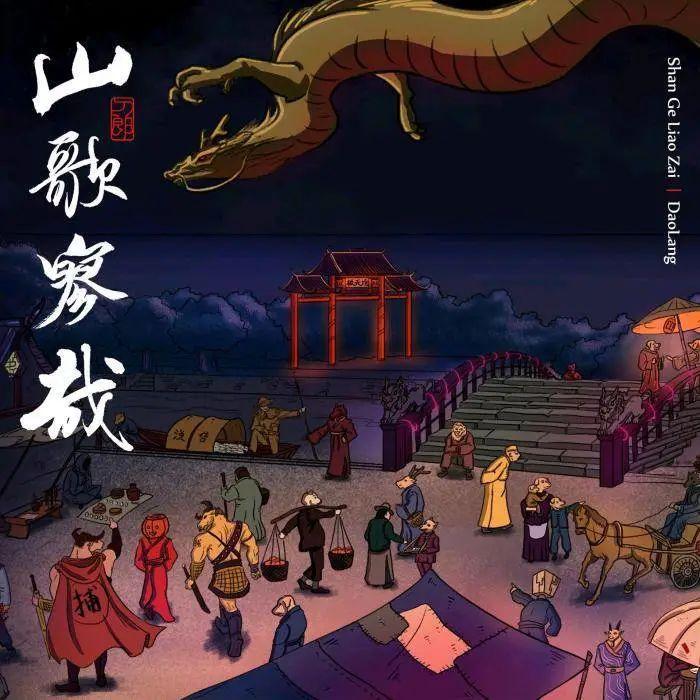

就在人們幾乎要忘記他名字的時候,刀郎帶著新專輯《山歌寥哉》歸來,其中一首《羅剎海市》更是引起了現象級的討論。

《山歌寥哉》是通俗音樂的上佳之作,這幾乎沒有疑問。整張專輯帶有「新民歌」概念,又借用了文言志怪小說的一些內涵,詞曲都引人思考。

不過它的病毒式傳播,主要還是因為歌詞被解讀為影射譏諷那英、楊坤、高曉松等主流歌手——雖然不少媒體也都指出這可能是誤讀,但公眾仍然相信他們最愛的故事:

少年出走,武神歸來,刀郎回來打「恩怨局」,懟臉當年的歌壇大咖,這豈不是爽文中的爽文?

可現實畢竟不是起點小說,刀郎的回歸,未必有那麼多個人恩怨。

更重要的是,解讀刀郎的歌,其實有其更重要的意義所在:真正聽懂刀郎,或許意味著聽懂華語樂壇的這20年。

被批判的刀郎:20年前的華語樂壇,「誰是馬戶」並不重要

或許注意到這一點的人還不多:原版的《羅剎海市》故事情節,本就和音樂有著密不可分的關係。

蒲松齡《羅剎海市》故事的前半段,說的是一位容顏俊秀的青年人馬驥,在從事海上貿易時因為颶風,誤入「羅剎國」的一個村子。

他發現當地人都長得奇醜,幾乎不像人,偶爾有長得像人的,也衣衫襤褸如乞丐。

馬驥用了幾天,才使村民相信自己不是噬人的怪物,進而與他們交流,知道羅剎國最重外貌,極美者可以為上卿,這個山村居民,不少都是因為奇醜無比,父母都認為不祥而被拋棄的人……

馬驥於是前往羅剎國的都城,正好見到了退朝的相國。

這位本該「俊美」無比的相國長得不忍直視,正如刀郎在歌詞里寫的:「雙耳皆背生,鼻三孔、睫毛覆目如簾」。

羅剎國和中原的美醜是相反的,因此被鄉里稱為「俊人」的馬驥,在這裡丑得驚神泣鬼。

接下來,「音樂」的作用出現了。

一位曾到過中國的行商,發現馬驥唱歌比五音不全的羅剎國樂師強多了,想要將馬驥舉薦給國王,但因為擔心馬驥丑得過於驚悚嚇到陛下而失敗。

直到馬驥以煤塗面作張飛妝,才因為歌曲和見識得到了國王的賞識,只是羅剎國官員因為知道馬驥的妝容是假的,仍然會私下議論和鼓勵他。

刀郎借來《羅剎海市》這個名字,談的是「審美標準」的問題,羅剎國以丑為美,甚至在馬驥委曲求全,以煤塗面故作醜態以後,他們依然不能接受馬驥的「偽飾」。

這是當年刀郎的遭遇嗎?

我認為是的,刀郎不計較是一回事,但刀郎歌曲受到中心化「審美標準」很大的挑戰,則是當年的事實。

當年的樂壇依然保留著中心化結構,那英、汪峰和高曉松,都通過不同的方式進入到了這個「中心」圈子裡。

他們可以品評作品優劣,甚至在獎項評選時不讓當年人氣最熾熱的歌手入圍,因為他們對於「藝術性」有著壟斷式的話語權——

當然,這並不等於那英或者汪峰人品卑劣,這個中心圈子裡換任何人來,結果都不會差太多。

因為刀郎是新物種,那英也承認,刀郎的專輯「我們誰也賣不過他」。

正版專輯銷量270萬,加上盜版可能接近2000萬,這樣一個半路出家、沒經過系統聲樂學習,也沒有被「唱片公司—經紀人」工業化體系蓋章的歌手,被視為中心化結構中的一種「異質」,不正常嗎?

太正常了,中心化的封閉結構一定會試圖驅逐這樣的異質,直到新物種的聲勢擴大到無法驅逐。

在此之前,「新物種」要麼選擇融入原有權力結構(比如當年許多民謠、搖滾歌手,比如R&B的周杰倫),成為「舊世界」的明星。

要麼接受排擠,在某些作品大火之後慢慢淡出公眾視野,音樂圈一直是這樣運轉的。

刀郎比誰都清楚這一點,他也嘗試過做一些改變,但因為種種原因,「主流」的圈子始終沒有完全接納過他。

這也讓刀郎沒有太多選擇,如果他堅持自己的音樂是美的,是「有音樂性的」,那就一定有人在「顛倒黑白」。

所謂「恩怨局」,當年刀郎的態度就很洒脫,他甚至親自為「那英說只有農民聽刀郎」的流言闢謠,刀郎也沒有借著人氣強行留在娛樂視野中,仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人,獎有什麼重要呢,屁大點事。

如今時過境遷,當年的「話語權力中心」都不存在了,大家也都不在乎評獎了……你說刀郎會回來打臉復仇?那格局也太小了,不像他的作風。

從始至終,他面對的都是一個「話語權力中心」,而不是某個人,某件事,他彈劍作歌,諷刺的是「美醜不分、黑白顛倒」的風氣,是與一個世界為敵。

所以誰是「馬戶」,誰是「又鳥」,根本就不重要。

《羅剎海市》寫的是他一路所見的東西,是「二十年目睹之怪現狀」,並不單指一人一事。

正如《聊齋志異》寫鬼寫狐,本就是為了刺貪刺虐,描繪的事「世相」,是時代的輪廓。誰會去關注狐妖代表哪個人,書生又代表哪個人呢?

20年後的音樂市場:去中心化以後,依然需要價值錨

刀郎曾經面對的那個以「唱片公司—經紀人」系統為核心的流行音樂「權威」體系,今天已經徹底瓦解。

新浪潮對刀郎和那英來說都是公平的,這也是所有音樂人必須要過的關卡。

已經過了創作表演巔峰期的那英選擇以綜藝等其它方式維持曝光度,而刀郎依然選擇用創作硬蹚潮水,兩種選擇其實都是合理的。

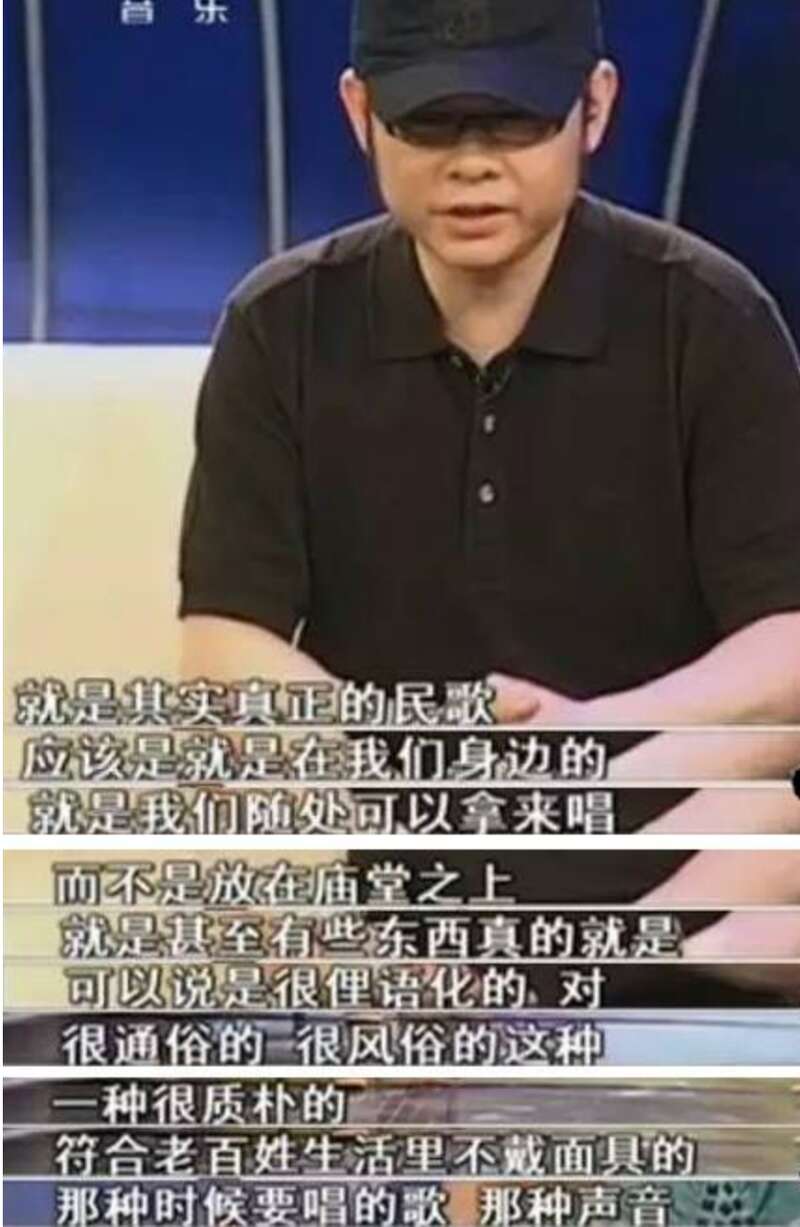

實際上,刀郎早就在訪談中表達過類似的觀點:「當年的衝突是觀點不同,不存在絕對的對錯」——20年後回頭看,楊坤或許有一些不太理性的表達,但那英的發言其實很有意思。

她一方面坦誠在專輯銷量上「我們」誰都賣不過他;另一方面又堅持刀郎的創作一定是有問題的,雖然她自己也無法準確描述這個問題究竟是什麼。

「審美性」或者說「藝術性」,本身是一個極難量化的東西,同樣是汪峰的歌,你可以讚美它是「人文搖滾」,也可以批評它「毫無搖滾精神」。

學術歸學術,至少在商業領域,「藝術性」確實是個任人打扮的小姑娘,誰掌握了更多話語權,誰就是真藝術,這也是刀郎對「圈子」不滿的根源,只要稍微代入一下,我們就能感同身受:憑什麼我的東西就不是藝術呢?

而現在,刀郎從排斥權威,到理解權威,很可能將要成為權威了。傳唱度不是唯一的標準,動輒20億播放的抖音神曲,刀郎就能打得過嗎?如果各類榜單復活,《山歌寥哉》能刷得過頂流愛豆的數據應援團么?

最終刀郎也需要真切地面對「藝術性」這個無比現實的「軟指標」,音樂,或者說所有的人文藝術作品,都有一種硬核的需求,就是在商業/物質標準之外去錨定自己的價值。

不是說衝垮了中心化結構,擺脫了唱片公司和經紀人系統的控制,這種需求就不存在了。

時至今日,刀郎在歌里唱的依然是「狗屁高雅」,這是當然屬於他的藝術選擇,我們無從置喙。可是假以時日,等到刀郎被各種認知捧成「大師」、「權威」的時候,他依然會堅持「狗屁藝術性,都是裝X」么?

最終他也是要尋找價值錨定物的(沒有誰是100%純靠自己的內心作為標準的),這點我們可以拭目以待。

《羅剎海市》故事的後半段:新民歌,華語樂壇的無價之寶?

還有一種可能,就是刀郎他確實壓根就沒打算主動去找什麼「價值錨」。

但他一直堅定地知道「民間」的力量,或者說新民歌的力量——這從他的《山歌寥哉》中可以看出一點端倪。

在蒲松齡《羅剎海市》的下半部分,被羅剎國群臣孤立的馬驥告假三月,回到山村,聽說了奇珍異寶雲集的「羅剎海市」,不畏風浪前往,希望有所見識。

在羅剎海市,馬驥結識了出手都是非人間珍寶的東海三太子,娶到了龍女,擁有了常人所沒有的滿足。

這一部分,刀郎在歌里沒有具體地提到,但他在現實中的經歷卻有些相似。在遠離聚光燈的歲月里,刀郎遇到了能夠欣賞自己並且兩心相悅的妻子,在「民間」收穫了在「圈內」不會有的靈感和積澱,最終他帶著《山歌寥哉》回到聚光燈下的時候,這才是無價珍寶。

《山歌寥哉》中的南腔北調,嬉笑怒罵,有人說這是「喊麥」的更高形態,這其實有點意思。

我甚至覺得《羅剎海市》民歌的外殼下,涌動著說唱的內核,在中國說唱被過濾掉尖銳和粗鄙以後,民歌其實可以替代說唱的一部分生態位。

因為那些荒涼渾厚的調子本身,就能勾起潛藏在「文明」表層下的激烈情緒,是表達的良導體。

聊齋和山歌都是「形式」,你真讓刀郎闡釋歌曲的深刻內核,他不一定解釋得比前幾天分析歌詞的自媒體好。

但創作者永遠是比闡釋者珍貴的,形式本身就有價值。

就在那英、汪峰的「中心」流行圈不接納刀郎的時候,官方其實很看好刀郎的西域情歌。《衝動的懲罰》獲得中宣部「金唱片」獎;《愛是你我》獲得中宣部「五個一工程獎」……真正的主流,是在肯定他的創作方向和頗具民族性的創作形式。

刀郎在港台的口碑也很有意思,台灣音樂教父羅大佑在一次訪談中說過,自己不聽S.H.E,但是會聽刀郎。雖然羅大佑接下來讚美刀郎的聲線,但應該不會真的有人認為,羅大佑只是因為聲線去聽刀郎的歌。

對羅大佑、譚詠麟這樣的港台音樂人來說,刀郎的作品中一定有什麼他們稀缺的特質:最合理的解釋,就是刀郎取材所用的山歌和古典志怪小說的「形式」打動了這些資深創作人。

或許刀郎就是在走一條最「簡單」的路,就像武俠小說中寫的,心中觀想無數遍達摩尊者像,自然學會達摩劍。

《山歌寥哉》就是初步的結果,向傳統文化借劍這個想法,真是太酷了……

比起「莫欺少年窮」的老橋段,我確實更喜歡《雪中悍刀行》中李劍神大雪坪那一聲「劍來」——萬千劍刃浮空而起,李淳罡向天下人借一劍!

《山海經》《聊齋志異》《搜神記》《虯髯客傳》……古典文化中還有無數寶藏,哪怕僅僅是作為裝飾性概念出現在音樂中,也可以瞬間照亮一片天空。

當然,只憑《山歌寥哉》還做不到,但其實,這已經是華語樂壇的一條「暗線」,今年熱歌榜上常見到的《精衛》《武家坡2021》《三拜紅塵涼》……他們當然不都是所謂「新民歌」,但同樣都在向中國傳統的意象/母題「借劍」。

所以,刀郎《羅剎海市》的老故事,可能正是華語樂壇的一條新路子。

11天,80億播放量……前幾天還在被沒有聽懂的大眾揪著細節討論,「刀郎到底罵了誰」的《羅剎海市》,竟然破了吉尼斯世界紀錄。

截至7月30日18點,《羅剎海市》的全球網路播放量到達80億次,直接超過了2017年發行的西班牙神曲《Despacito》55億次的世界紀錄。這的確出乎很多人的意料,這樣一個看似不可思議的數據,竟來自一位隱身樂壇十年的歌手。

很多人可能還不太清楚,80億播放量是什麼概念?舉個例子,周杰倫播放量最高的《稻香》,總播放量也只有10億次左右,還是10幾年裡存下來的

按照目前各大音樂平台「1000次播放量約等於1.2元」的換算公式,80億次播放量就是960萬元版權收益。

海外市場的傳播鏈,也頗有意思。

一開始,只是一些華人把《羅剎海市》社交媒體,並配以中英文歌詞翻譯,在看懂了歌詞,並迅速被旋律洗腦後,越來越多的老外也加入到了「轉發大軍」當中。

歌曲對當下社會「以丑為美」現象的批判,其實是得到了全世界歌迷的共鳴,有美國網友覺得,這唱的就是美國的娛樂圈,也有韓國歌迷則稱,「這就是韓國官場的寫照」。

越南網紅在線翻唱

難怪有網友表示,「如果《羅剎海市》播放量超過100億,估計本世紀都不會有作品超過它了」。

有些歌手的價值在當下,有些歌手的好可能要在時代大背景的映襯下才會被更多人感知到。但不管怎麼說,相比當下抖音平台上各種口水神曲,刀郎這張專輯的文學性還是被越來越多人認識到了。

希望這首歌不是僅僅是讓大家貢獻了播放量,讓歌手創了記錄拿了版權費,而是真的能讓我們有所思考和獲得。

共情經濟將讓《羅剎海市》成為全球播放量第一

沉寂十年的刀郎採用了西部刀客的「穩准狠」,在天時地利人和共振與共情時,通過短視頻精準傳播一戰封神! 我們預測2023年8月《羅剎海市》將成為全球播放量第一,將會突破百億。

很多網友問刀郎火了是什麼經濟學原理,現在也沒有所謂的網路大V經濟學家對此做出解釋,這些專家都是研究形而上的,從來不關心現實社會與經濟發展。我們今天在今日頭條正式來分析一下《羅剎海市》的經濟學現象,在正式分析之前,我們先看一下現在全球播放量前十的歌曲排行榜。

1. "Despacito" - 距離遙遠 (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee) - 播放量: 超過78億 - 主唱: Luis Fonsi和Daddy Yankee - 這首歌曲描述了一段慢慢陷入愛河的浪漫之旅。

2.《羅剎海市》—播放量超60億,主唱刀郎,這首歌借用蒲松齡的小說題材、用東北靠山調曲風,來進行譏諷人類社會上那些顛倒真善美的醜惡現象。

3."Shape of You" - 你的形狀 (Ed Sheeran) - 播放量: 超過57億 - 主唱: Ed Sheeran - 這首歌曲中的男主人公被一個女孩的身材和氣質打動,想要追求她。

4."See You Again" - 再見了,朋友 (Wiz Khalifa ft. Charlie Puth) - 播放量: 超過47億 - 主唱: Wiz Khalifa和Charlie Puth - 這首歌曲是為了紀念已故演員保羅·沃克而創作的,表達了對逝去親人和朋友的思念。

5."Uptown Funk" - 都市放克 (Mark Ronson ft. Bruno Mars) - 播放量: 超過41億 - 主唱: Mark Ronson和Bruno Mars - 這首歌曲是一首歡快的歌舞曲,表達了熱愛音樂、享受生活的心情。

6. "Baby Shark Dance" - 寶寶鯊魚舞 (Pinkfong) - 播放量: 超過38億 - 主唱: Pinkfong - 這首兒童歌曲是一首簡單易學的舞曲,引領著全球孩子們跳起了歡快的舞蹈。

7. "Gangnam Style" - 江南Style (Psy) - 播放量: 超過36億 - 主唱: Psy - 這首歌曲是一首歡快幽默的流行舞曲,表達了對韓國江南文化的喜愛。

8. "Sugar" - 甜心 (Maroon 5) - 播放量: 超過35億 - 主唱: Maroon 5 - 這首歌曲描述了一個男人向他愛的女人表達他的愛情和承諾。

9."Roar" - 咆哮 (Katy Perry) - 播放量: 超過33億 - 主唱: Katy Perry - 這首歌曲是一首勵志歌曲,鼓勵人們勇敢地面對生活中的困難和挫折。

10. "Thinking Out Loud" - 大聲思考 (Ed Sheeran) - 播放量: 超過30億 - 主唱: Ed Sheeran - 這首歌曲是一首浪漫的情歌,表達了永恆的愛情和承諾。

雖然現在《羅剎海市》以60億播放量拍賣暫居第二,隨著傳播的持續發酵,如果沒有特殊情況,在即將到來的八月份突破百億成為全球播放量第一基本上沒有什麼懸念。

刀郎《羅剎海市》的這種現象在經濟學上我們稱為共情經濟,共情經濟是指在大眾的同理心觸發共鳴形成輿論聲勢的輿情下,衍生群體通過二次傳播帶來流量效益的經濟現象。

這在民生輿情與圈層輿情中表現尤為突出,由於涉事者損害或漠視了符合大多數人共情的心裡感受,強烈的代入感易激發群體同理心,讓網民能夠突破年齡、階層、性別等圈層走到一起,去表達共同訴求,發泄共同的情感。

在專業領域或者商業領域,在這種共情經濟下會爆發輿情的出洪荒之力,很容易讓事件或者當事人成為超級頂流,有機會王者雄霸。這是在數字經濟時代和短視頻流量時代特殊的經濟現象,但凡進入共情經濟的行業、企業或者個人,在短時間內通過輿情共振就會成為行業或者社會頂流。比如曾經的鴻星爾克,也是共情經濟下爆發的案例。但是刀郎的《羅剎海市》是一種文化領域的共情經濟,其熱度、力度和持續度會遠高於當時的鴻星爾克。

這兩位主持人好敢說,直面刀郎熱點爭議!

7月26日中午13:07,央視著名主持人張澤群在社交平台上發文稱:「有說是呂劇, 一聽是曲劇。唱的是馬戶, 細看是一驢。」同時轉發了網友對刀郎《羅剎海市》的重新演繹。同時,也表示了張澤群對於這個熱點的態度。

自從歌手刀郎的這一首神曲《羅剎海市》7月19號上新以來,圍繞該歌曲的爭議似乎就一直沒有停下,網友幾乎全部都是一邊倒地將刀郎的《羅剎海市》解讀為是內涵某些歌手。

《羅剎海市》這首歌的靈感來源於清代小說家蒲松齡的同名小說。

小說描繪了一個名叫馬驥的秀才誤入羅剎國,那裡的人們以丑為美,越丑的人越能擔任高位。

這顯然是對當時黑暗社會風氣和科舉制度無法選拔人才的尖銳諷刺。

面對網上的爭議,主持人張澤群直面熱點,勇敢表達出自己的觀點和態度,網友表示:「不管咋說,支持張澤群發聲。」

張澤群不是第一個出面表達觀點的主持人。

從央視電影頻道離職的主持人瑤淼,在7月24日就發布視頻稱:「刀郎新歌《羅剎海市》,水洗臉,歌洗心。#羅剎海市 #文學常識」

該視頻系主持人瑤淼為歌手刀郎新歌《羅剎海市》進行延伸解讀。截至目前,點贊量高達21.6萬,引發2.1萬的網友評論。

瑤淼點評刀郎新歌,她是通過原著的角度來分析《羅剎海市》,對《羅剎海市》主人公馬驥進行了介紹,進而介紹了馬驥為了適應羅剎海市這個荒謬的國度而用泥巴把自己給扮丑。

瑤淼說道:「蒲松齡批判這些規則,迫使人們失去真我,放棄原則,改變自己。」

網友表示「這樣的聲音才是社會真正需要的。」對瑤淼的點評表示認可。

不愧是央視電影頻道出來的主持人,緊跟時事熱點,分析得有理有據,總結問題引人深思,透露出一股子影評味。

而電影頻道,也在近日播放了名為《神州第一刀》的電影,被網友看成是對刀郎新歌引發熱議的回應,網友表示,電影頻道在「委婉力挺。」

不管是主持領域還是歌手領域,我們都期待好作品,那些專業有內涵,細緻處理得人心,可以激發共鳴,令人難以忘懷的好作品。

國外媒體對中國歌手刀郎的三段精彩評價

1. "Dao Lang's powerful voice and emotional delivery captivate audiences around the world. His unique blend of traditional Chinese folk music with contemporary pop elements creates a mesmerizing and unforgettable listening experience."(《The Guardian》)

「刀郎強而有力的嗓音和情感豐富的演唱方式吸引了全球觀眾的注意。他將傳統中國民間音樂與現代流行元素巧妙地融合,創造出令人陶醉且難以忘懷的聽覺體驗。」

2. "Dao Lang's music transcends cultural boundaries, touching the hearts of people from all walks of life. His soulful performances and heartfelt lyrics resonate with listeners, conveying universal emotions that transcend language barriers."(《BBC Music Magazine》)

「刀郎的音樂超越了文化界限,觸動了各行各業人們的心靈。他深情的表演和真摯的歌詞與聽眾產生共鳴,傳達出超越語言障礙的普遍情感。」

3. "Dao Lang's talent as a singer-songwriter is unparalleled. His ability to craft beautiful melodies and thought-provoking lyrics showcases his artistic depth and creativity. He has become a symbol of Chinese music, representing the country's rich cultural heritage."(《Rolling Stone》)

「刀郎作為一名創作型歌手的才華無與倫比。他能夠創作出美妙的旋律和發人深省的歌詞,展示了他的藝術深度和創造力。他已成為中國音樂的象徵,代表著這個國家豐富的文化遺產。」

聽懂刀郎,就聽懂了華語樂壇這20年

如果我們完整讀完《羅剎海市》的原版故事,或許會發現刀郎新歌對音樂行業真正的意義。

就在人們幾乎要忘記他名字的時候,刀郎帶著新專輯《山歌寥哉》歸來,其中一首《羅剎海市》更是引起了現象級的討論。

《山歌寥哉》是通俗音樂的上佳之作,這幾乎沒有疑問。整張專輯帶有「新民歌」概念,又借用了文言志怪小說的一些內涵,詞曲都引人思考。

不過它的病毒式傳播,主要還是因為歌詞被解讀為影射譏諷那英、楊坤、高曉松等主流歌手——雖然不少媒體也都指出這可能是誤讀,但公眾仍然相信他們最愛的故事:

少年出走,武神歸來,刀郎回來打「恩怨局」,懟臉當年的歌壇大咖,這豈不是爽文中的爽文?

可現實畢竟不是起點小說,刀郎的回歸,未必有那麼多個人恩怨。

更重要的是,解讀刀郎的歌,其實有其更重要的意義所在:真正聽懂刀郎,或許意味著聽懂華語樂壇的這20年。

被批判的刀郎:20年前的華語樂壇,「誰是馬戶」並不重要

或許注意到這一點的人還不多:原版的《羅剎海市》故事情節,本就和音樂有著密不可分的關係。

蒲松齡《羅剎海市》故事的前半段,說的是一位容顏俊秀的青年人馬驥,在從事海上貿易時因為颶風,誤入「羅剎國」的一個村子。

他發現當地人都長得奇醜,幾乎不像人,偶爾有長得像人的,也衣衫襤褸如乞丐。

馬驥用了幾天,才使村民相信自己不是噬人的怪物,進而與他們交流,知道羅剎國最重外貌,極美者可以為上卿,這個山村居民,不少都是因為奇醜無比,父母都認為不祥而被拋棄的人……

馬驥於是前往羅剎國的都城,正好見到了退朝的相國。

這位本該「俊美」無比的相國長得不忍直視,正如刀郎在歌詞里寫的:「雙耳皆背生,鼻三孔、睫毛覆目如簾」。

羅剎國和中原的美醜是相反的,因此被鄉里稱為「俊人」的馬驥,在這裡丑得驚神泣鬼。

接下來,「音樂」的作用出現了。

一位曾到過中國的行商,發現馬驥唱歌比五音不全的羅剎國樂師強多了,想要將馬驥舉薦給國王,但因為擔心馬驥丑得過於驚悚嚇到陛下而失敗。

直到馬驥以煤塗面作張飛妝,才因為歌曲和見識得到了國王的賞識,只是羅剎國官員因為知道馬驥的妝容是假的,仍然會私下議論和鼓勵他。

刀郎借來《羅剎海市》這個名字,談的是「審美標準」的問題,羅剎國以丑為美,甚至在馬驥委曲求全,以煤塗面故作醜態以後,他們依然不能接受馬驥的「偽飾」。

這是當年刀郎的遭遇嗎?

我認為是的,刀郎不計較是一回事,但刀郎歌曲受到中心化「審美標準」很大的挑戰,則是當年的事實。

當年的樂壇依然保留著中心化結構,那英、汪峰和高曉松,都通過不同的方式進入到了這個「中心」圈子裡。

他們可以品評作品優劣,甚至在獎項評選時不讓當年人氣最熾熱的歌手入圍,因為他們對於「藝術性」有著壟斷式的話語權——

當然,這並不等於那英或者汪峰人品卑劣,這個中心圈子裡換任何人來,結果都不會差太多。

因為刀郎是新物種,那英也承認,刀郎的專輯「我們誰也賣不過他」。

正版專輯銷量270萬,加上盜版可能接近2000萬,這樣一個半路出家、沒經過系統聲樂學習,也沒有被「唱片公司—經紀人」工業化體系蓋章的歌手,被視為中心化結構中的一種「異質」,不正常嗎?

太正常了,中心化的封閉結構一定會試圖驅逐這樣的異質,直到新物種的聲勢擴大到無法驅逐。

在此之前,「新物種」要麼選擇融入原有權力結構(比如當年許多民謠、搖滾歌手,比如R&B的周杰倫),成為「舊世界」的明星。

要麼接受排擠,在某些作品大火之後慢慢淡出公眾視野,音樂圈一直是這樣運轉的。

刀郎比誰都清楚這一點,他也嘗試過做一些改變,但因為種種原因,「主流」的圈子始終沒有完全接納過他。

這也讓刀郎沒有太多選擇,如果他堅持自己的音樂是美的,是「有音樂性的」,那就一定有人在「顛倒黑白」。

所謂「恩怨局」,當年刀郎的態度就很洒脫,他甚至親自為「那英說只有農民聽刀郎」的流言闢謠,刀郎也沒有借著人氣強行留在娛樂視野中,仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人,獎有什麼重要呢,屁大點事。

如今時過境遷,當年的「話語權力中心」都不存在了,大家也都不在乎評獎了……你說刀郎會回來打臉復仇?那格局也太小了,不像他的作風。

從始至終,他面對的都是一個「話語權力中心」,而不是某個人,某件事,他彈劍作歌,諷刺的是「美醜不分、黑白顛倒」的風氣,是與一個世界為敵。

所以誰是「馬戶」,誰是「又鳥」,根本就不重要。

《羅剎海市》寫的是他一路所見的東西,是「二十年目睹之怪現狀」,並不單指一人一事。

正如《聊齋志異》寫鬼寫狐,本就是為了刺貪刺虐,描繪的事「世相」,是時代的輪廓。誰會去關注狐妖代表哪個人,書生又代表哪個人呢?

20年後的音樂市場:去中心化以後,依然需要價值錨

刀郎曾經面對的那個以「唱片公司—經紀人」系統為核心的流行音樂「權威」體系,今天已經徹底瓦解。

新浪潮對刀郎和那英來說都是公平的,這也是所有音樂人必須要過的關卡。

已經過了創作表演巔峰期的那英選擇以綜藝等其它方式維持曝光度,而刀郎依然選擇用創作硬蹚潮水,兩種選擇其實都是合理的。

實際上,刀郎早就在訪談中表達過類似的觀點:「當年的衝突是觀點不同,不存在絕對的對錯」——20年後回頭看,楊坤或許有一些不太理性的表達,但那英的發言其實很有意思。

她一方面坦誠在專輯銷量上「我們」誰都賣不過他;另一方面又堅持刀郎的創作一定是有問題的,雖然她自己也無法準確描述這個問題究竟是什麼。

「審美性」或者說「藝術性」,本身是一個極難量化的東西,同樣是汪峰的歌,你可以讚美它是「人文搖滾」,也可以批評它「毫無搖滾精神」。

學術歸學術,至少在商業領域,「藝術性」確實是個任人打扮的小姑娘,誰掌握了更多話語權,誰就是真藝術,這也是刀郎對「圈子」不滿的根源,只要稍微代入一下,我們就能感同身受:憑什麼我的東西就不是藝術呢?

而現在,刀郎從排斥權威,到理解權威,很可能將要成為權威了。傳唱度不是唯一的標準,動輒20億播放的抖音神曲,刀郎就能打得過嗎?如果各類榜單復活,《山歌寥哉》能刷得過頂流愛豆的數據應援團么?

最終刀郎也需要真切地面對「藝術性」這個無比現實的「軟指標」,音樂,或者說所有的人文藝術作品,都有一種硬核的需求,就是在商業/物質標準之外去錨定自己的價值。

不是說衝垮了中心化結構,擺脫了唱片公司和經紀人系統的控制,這種需求就不存在了。

時至今日,刀郎在歌里唱的依然是「狗屁高雅」,這是當然屬於他的藝術選擇,我們無從置喙。可是假以時日,等到刀郎被各種認知捧成「大師」、「權威」的時候,他依然會堅持「狗屁藝術性,都是裝X」么?

最終他也是要尋找價值錨定物的(沒有誰是100%純靠自己的內心作為標準的),這點我們可以拭目以待。

《羅剎海市》故事的後半段:新民歌,華語樂壇的無價之寶?

還有一種可能,就是刀郎他確實壓根就沒打算主動去找什麼「價值錨」。

但他一直堅定地知道「民間」的力量,或者說新民歌的力量——這從他的《山歌寥哉》中可以看出一點端倪。

在蒲松齡《羅剎海市》的下半部分,被羅剎國群臣孤立的馬驥告假三月,回到山村,聽說了奇珍異寶雲集的「羅剎海市」,不畏風浪前往,希望有所見識。

在羅剎海市,馬驥結識了出手都是非人間珍寶的東海三太子,娶到了龍女,擁有了常人所沒有的滿足。

這一部分,刀郎在歌里沒有具體地提到,但他在現實中的經歷卻有些相似。在遠離聚光燈的歲月里,刀郎遇到了能夠欣賞自己並且兩心相悅的妻子,在「民間」收穫了在「圈內」不會有的靈感和積澱,最終他帶著《山歌寥哉》回到聚光燈下的時候,這才是無價珍寶。

《山歌寥哉》中的南腔北調,嬉笑怒罵,有人說這是「喊麥」的更高形態,這其實有點意思。

我甚至覺得《羅剎海市》民歌的外殼下,涌動著說唱的內核,在中國說唱被過濾掉尖銳和粗鄙以後,民歌其實可以替代說唱的一部分生態位。

因為那些荒涼渾厚的調子本身,就能勾起潛藏在「文明」表層下的激烈情緒,是表達的良導體。

聊齋和山歌都是「形式」,你真讓刀郎闡釋歌曲的深刻內核,他不一定解釋得比前幾天分析歌詞的自媒體好。

但創作者永遠是比闡釋者珍貴的,形式本身就有價值。

就在那英、汪峰的「中心」流行圈不接納刀郎的時候,官方其實很看好刀郎的西域情歌。《衝動的懲罰》獲得中宣部「金唱片」獎;《愛是你我》獲得中宣部「五個一工程獎」……真正的主流,是在肯定他的創作方向和頗具民族性的創作形式。

刀郎在港台的口碑也很有意思,台灣音樂教父羅大佑在一次訪談中說過,自己不聽S.H.E,但是會聽刀郎。雖然羅大佑接下來讚美刀郎的聲線,但應該不會真的有人認為,羅大佑只是因為聲線去聽刀郎的歌。

對羅大佑、譚詠麟這樣的港台音樂人來說,刀郎的作品中一定有什麼他們稀缺的特質:最合理的解釋,就是刀郎取材所用的山歌和古典志怪小說的「形式」打動了這些資深創作人。

或許刀郎就是在走一條最「簡單」的路,就像武俠小說中寫的,心中觀想無數遍達摩尊者像,自然學會達摩劍。

《山歌寥哉》就是初步的結果,向傳統文化借劍這個想法,真是太酷了……

比起「莫欺少年窮」的老橋段,我確實更喜歡《雪中悍刀行》中李劍神大雪坪那一聲「劍來」——萬千劍刃浮空而起,李淳罡向天下人借一劍!

《山海經》《聊齋志異》《搜神記》《虯髯客傳》……古典文化中還有無數寶藏,哪怕僅僅是作為裝飾性概念出現在音樂中,也可以瞬間照亮一片天空。

當然,只憑《山歌寥哉》還做不到,但其實,這已經是華語樂壇的一條「暗線」,今年熱歌榜上常見到的《精衛》《武家坡2021》《三拜紅塵涼》……他們當然不都是所謂「新民歌」,但同樣都在向中國傳統的意象/母題「借劍」。

所以,刀郎《羅剎海市》的老故事,可能正是華語樂壇的一條新路子。