1905電影網專稿 日前上映的《朱同在三年級丟失了超能力》,以8.1分的豆瓣開分成績,成為5月國產新片口碑冠軍。

影片在上映前獲得上海國際電影節金爵獎亞洲新人單元最佳男演員等諸多獎項肯定,上映后也收穫觀眾如潮好評。許多人或許此前沒聽說過這部作品,看完后可能就把它列入了年度十佳。

為什麼口碑這麼好?

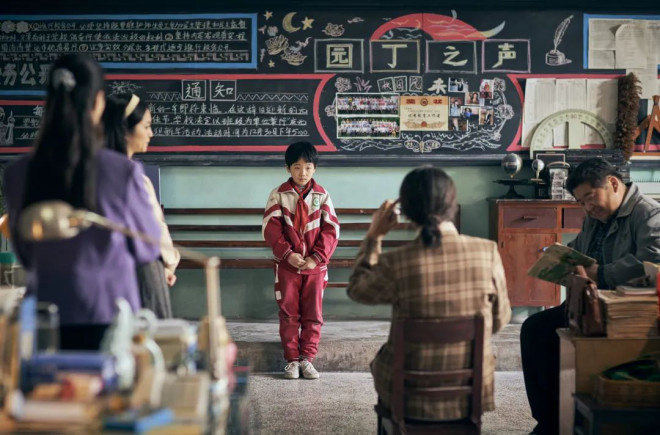

故事圍繞三年級小學生朱同在學校一天的故事展開,這一天既普通又不平凡,交織著他在校園生活里的苦惱和他腦海里的各種奇思妙想。

為不及格的數學卷子發愁、遲到被班主任罰站、上課找不到英語書、不知道怎麼檢討、煩惱能否代表學校參加全國廣播操比賽......一樁樁煩心事紛至沓來。與此同時,朱同遇到偷試卷的「鳥人」、目睹班主任在走廊上追打外星人、看到會說話的蜜蜂和小花......充滿天馬行空的想象力和童真趣味。

作為常年活躍在舞台上的戲劇人,導演王子川在《非常懸疑》《雷館》等戲劇作品里展現的腦洞大開、不按常理出牌的舞颱風格,也延續到他第一次當電影導演的這部作品里。

在1905電影網《對話》欄目採訪中,王子川形容這部電影「就像我提供自己的一個信號,變成一個小小的發射器,期待有接收器能接收到,不斷和它共振」。而懂得王子川表達的觀眾,自然會明白、會喜歡、會共振。

小學生朱同的形象來源於導演本人,濃縮著王子川小時候的影子,是他對童年印象的一個符號。他在電影開場時特別設計了一個畫面,對準拍攝班級學生們培育的水仙,朱同帶來的卻是蒜頭。

朱同就像是在一盆盆「水仙」里突兀冒出的一顆「蒜頭」。很多人在朱同的這個年紀,或許也像這顆「蒜頭」。

因此本片是兒童題材,但也不能簡單歸類為兒童電影,反而老少咸宜。如王子川所說,朱同是一個「成年人語境下的小朋友」,透過他的視角帶領大家重返校園童年記憶,成年人觀眾更能感同身受。

關於這部電影的故事,以下是導演王子川的講述。

01

畢業做劇團的時候,就想劇團做個十年就去拍電影,所以每段時間都會寫點東西。當時饒曉志導演來看我的話劇,他問我有沒有想跟他一起做電影,我說行啊,把這個故事的大綱給他,他看完后挺喜歡,說那就拍吧,他覺得我舞台劇都能弄,拍電影也沒問題。

如果這個大綱再放一段時間沒有拍,新鮮勁過了,我可能又想做別的了。饒曉志作為監製,一直給我打氣,他是促成這部電影能夠完成的人。

那段時間,我想到一個名字叫「時代在召喚」,想到一個小孩在跳操,然後被老師拍了一下,他以為老師想讓他去參加廣播操比賽,就這麼一個小的情境,然後寫了個大綱。

我寫舞台劇的習慣是先做一個結構性的內容,寫一個框架,內容層面再慢慢填,結構會給我提供一種創作快感,或者說是講故事的安全感和衝動,所以當時就想到一個小孩在學校里一天的事。

這個故事的靈感主要來源於我的童年經歷,我小時候差不多就像朱同這樣。因為我小學住校,但不跟同齡人住,跟五、六年級的人住一個寢室,所以焦慮,是在一種與日俱增的焦慮里度過,這種焦慮可能是不安全感。

電影里的朱同,試圖用他的想象去稀釋現實世界里的焦慮,他會想象一個虛擬世界或者想象他不在那裡。而朱同的同學,比如被叫家長、但很聰明的張秋,很酷的女孩賀娜,他們有自己處理問題的方式,知道怎麼面對困境,給朱同帶來了更有生命力的東西。

所以我把我的一些成長經驗和審美趣味,整合成這樣一種敘事。朱同就像是我童年印象里的一個影子,我不希望他是一個實打實的人,我希望他是一個符號,一個我對童年印象的符號。

02

我小時候印象最深的觀影記憶是看《紅高粱》,作為演員第一次和電影接觸是2019年演的《尋漢計》。我喜歡看電影,喜歡阿巴斯、安哲、貝拉·塔爾的電影,也喜歡漫威、DC、卡梅隆的電影,什麼都看。

阿巴斯導演的《何處是我朋友的家》,也是一個小朋友在一天之內發生的故事。我在拍攝的時候,就拿著他的那本書《櫻桃的滋味:阿巴斯談電影》看,裡面有很多他對藝術創作的思考,我聽取了裡面的一句話——「我應該感謝你們很多人沒有用手持攝影機拍攝。上帝保佑那些用三腳架的導演。」

除了有兩場戲為了搶時間用了斯坦尼康以外,這部電影的大部分鏡頭基本上都是用三腳架來拍的。從戲劇到電影,我最擔心語法出現錯誤,好比用外語寫作,最基礎的語法不能有錯,所以在前期做了很多工作,比如畫分鏡,跟攝影指導一起定整部戲的基調。

所以一開始我們就定了一些小的戒律,希望電影的語彙是統一的,整體的影像氣質大概是什麼樣子的。最終就是一切從簡,用固定鏡頭的呈現方式,拍一個全景,拍一組正反打,用最簡單的拍法。

男主角岳昊在試鏡的時候,我覺得好像見過他,很有親切感,我喜歡他身上的一股勁,其實就是「眼緣」。整部電影的主要小演員有十多個,有些之前就有表演經驗,在電影開拍前,表演指導帶著他們做了兩周多的表演訓練。

在我看來,表演是一個遊戲,這個遊戲也有遊戲規則,讓他們在規則里玩,玩才是最重要的。我們的劇組體量也不大,整個導演組包括表演指導就4個人。拍片現場最多的時候有四、五百個孩子,小朋友們拍電影都很開心,現場就只能靠喊,「連哄帶騙」就這麼拍下來。

我最喜歡最後一場大操場的戲,我們在貴州拍攝,從籌備到拍攝一直是陰天,中間還下大雪。到了這場戲,天突然就晴了,攝影還愁不接戲,我覺得沒問題,一天里出個大太陽挺正常,最後看到朱同在那笑的時候,我就知道這個事成了。

03

我一直認為自己是個說書人,靠編故事、講故事掙錢,這是我的行當,我的手藝,對我永遠是第一位的。

我之前在舞台做的所有創作,都是針對成年人觀眾。我在創作這部電影的時候,從沒想過受眾是成年人還是小朋友。但畢竟這是一個成年人語境下的小朋友,所以可能成年人觀眾,尤其志同道合的成年人,會感到有趣。當然很多小朋友來看,他們的反應也挺開心。

這部電影就像我提供自己的一個信號,變成一個小小的發射器,期待有接收器能接收到,不斷和它共振;就像一隻小動物在大森林裡發出一種奇怪的叫聲,如果它也聽到了同樣奇怪的叫聲,就知道原來森林裡不是只有我,或者別的聲音也回饋它了,那也是一種陪伴。

我希望大家看完會喜歡,提供給大家最近流行說的「情緒價值」。前幾天路演的時候,有一個觀眾站起來就哭,她看完很感動,應該是和我年齡差不多大的一名女觀眾,我還挺出乎意料的。

這讓我想到小時候吃的中成藥小糖丸,吃到糖衣挺開心,把糖咬碎了,嘗到裡面葯的苦,就會流露出一個苦到的表情。這部電影和她共振了,撥開糖衣,可能也看到了一個相似的童年回憶。

對我而言,戲劇和電影是兩種趣味,很難轉換。戲劇的趣味是假定性的趣味。戲劇中的觀演關係永遠是建立在同一時空的基礎上的。我創作的所有的舞台劇作品,都希望觀眾知道我們在同一個空間里,我們呼吸這同一個空間的空氣。電影則不同,它和觀眾永遠不可能在一個時空,但它可以還原一個時空或者說創造一個時空,這是兩種完全不同的趣味。

所以,我不會把《朱同在三年級丟失了超能力》搬上戲劇舞台,同樣,我的戲劇作品也不會改編成電影。