不久前,於和偉新片《援軍明日到達》官宣定檔,網上就炸開了鍋。

咱們也不藏著掖著,這次爭議的聲音,確實超過預期。

核心的爭議點,其實就是兩個。

第一,這部影片呈現的是國軍抗戰。

即發生在1944年6月的衡陽會戰,守軍為國軍第十軍,敏感程度可想而知;

第二,領導這場戰役的國軍最高長官,在戰役末尾的投降行為,存在極大爭議。

所以,要拍好這個故事,既讓影片通行院線,還要讓觀眾買賬,難度不言自明。

主導這個戰爭片項目的,是著名編劇劉和平。

或許是因為出生於衡陽,劉和平決心將這段歷史搬上大銀幕,並且親自出馬擔任總導演。

不久前,這部影片也發布了首支預告。

看完預告后,有三個問題在皮哥腦海里油然而生:

一、描寫國軍抗日題材的電影,以往成功的先例有多少?

二、對於還原好歷史,電影需要面對哪些「難點」?

三、劉和平的才華,能否撐起他的野心?票房能否超過《八佰》?

圍繞這三個問題,下麵皮哥就帶大家來展開說說,預測一下電影的故事走向,其在6月院線市場的前景又會如何?

01、

我們的抗日戰爭從1931年9月18日的九·一八事變開始算起,至1945年9月2日結束,過程長達14年。

正是「一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍」。

在這14年的艱辛歷程中,中國軍民付出了巨大的代價,傷亡達到3500萬以上,亦湧現出無數可歌可泣的英雄故事。

因此我們的抗戰題材電影不僅數量龐大,主題上也是多種多樣。

有教育片題材的《地道戰》、《地雷戰》;

有表現小人物故事的《小兵張嘎》、《鬼子來了》、《黃土地》、《大捷》;

有揭露日寇罪行的《黑太陽731》、《南京!南京!》、《拉貝日記》。

但這其中,真正正面表現國軍抗戰的電影其實不多,甚至一雙手就數得過來。

比如1986年楊光遠、翟俊傑導演的《血戰台兒庄》。

電影由李宗仁將軍的原秘書程思遠協助創作劇本。

前後經過了17次修改才最終定稿,力求真實還原抗戰歷史。

電影上映后在內地引起了強烈的反響,被認為是最貼近史實的抗戰巨制。

后其電影拷貝錄影帶,經新華社輾轉送給時任台灣領導人蔣經國觀看。

蔣經國在看過電影后亦讚賞有加,並認為這是與大陸改善關係的契機。

於是在不久之後,蔣經國決定開放兩岸「三通」。

因為有了創作《血戰台兒庄》的成功經驗,楊光遠導演在1994年又推出了《鐵血崑崙關》。

這是以1939年的崑崙關戰役為故事藍本創作的電影,其耗資達3000萬元。

作為《血戰台兒庄》的姐妹篇,其服化道和戰爭場面的呈現都更加真實細緻。

可惜因90年代兩岸關係惡化,電影在拍攝階段便遭遇了重重困難。

完成後竟被束之高閣,禁映長達15年之久,直到2005年方才解禁。

由此可見此類題材電影實在非常難拍。

既要講究真實還原歷史,又要規避審核的困難和風險。

相比之下,港台兩地的抗戰電影拍攝就相對要寬鬆很多,亦湧現出不少好作品。

比如胡金銓導演早在1965年就拍攝了《大地兒女》;

丁善璽導演在1975年也推出了經典《八百壯士》;

還有張徹導演在1976年也拍了《八道樓子》,這些都是抗戰題材佳作。

我們大陸這邊,近年來能夠引起強烈反響,並取得商業成功的抗戰電影,就只有2020年管虎導演的《八佰》值得一說。

電影根據發生於1937年10月底的上海四行倉庫保衛戰改編。

奉命駐守四行倉庫的國軍88師524團第1營共450餘人,但號稱「八百壯士」。

電影於2018年4月拍攝完成,但送審、修改、定檔都經歷一波三折,最終於2020年8月21日上映。

雖然公映版本經過反覆修改,很多鏡頭和情節都被剪掉,片長也由原來的160分鐘剪輯成了147分鐘。

但整部影片還是收穫了不小關注,最終拿下31.1億的票房成績。

單就主題來說,《八佰》或許沒能達到《賽德克·巴萊》那樣的思想高度,與國際上那些成名的二戰電影也有一定的距離。

但就真實還原歷史,追求商業化的角度來看,《八佰》所達到的成就,便是一個可供參考的成功案例。

上面列舉的這些電影,都有一個共通之處,就是主創從劇本創作時起就對歷史還原度嚴格把關。

在服化道上,也會追求1:1復刻,軍事方面的排兵布陣和戰術運用,也都十分考究,即使軍事迷們拿著放大鏡,也很難挑出毛病。

我們追求尊重歷史和還原歷史,對抗日戰爭那段沉痛的歷史來說,更需加倍認真。

抗戰電影必須做到認真對待歷史,讓觀眾看到戰爭的殘酷與悲壯,烈士們的無畏與犧牲,並從中得到啟示。

只有做到這樣,才能得到觀眾的認可。

02、

拍這部電影,最讓劉和平導演頭疼的,無疑是一些歷史方面的「難點」。

想要了解這些難點,就必須先了解衡陽會戰這段歷史。

1944年,隨著《開羅宣言》的通過和滇西反攻的發起,抗戰進入戰略反攻階段。

為了扭轉不利局勢,日寇調集12個師團、50萬兵力,在中國發動「一號作戰計劃」,開始了侵華以來最大規模的進攻。

6月18日長沙淪陷,23日,日軍調集11萬兵力,大舉進攻衡陽。

衡陽守軍奮起反擊,打響了「衡陽保衛戰」。

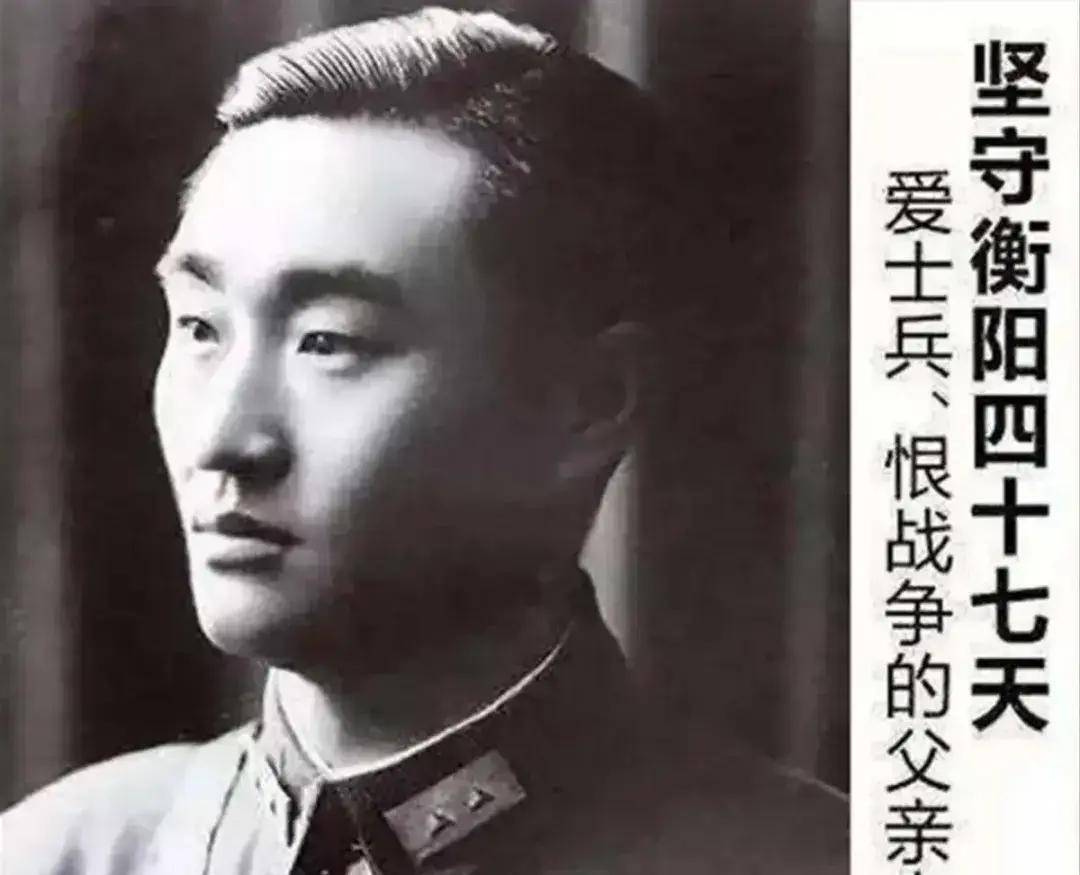

當時負責駐守衡陽的國軍陸軍中將方先覺,手握第十軍1.8萬兵力,接到「固守10天,等待援軍」的命令,於是組織衡陽人民抗敵後援會積極備戰。

開戰前,第十軍動員城內30萬居民迅速疏散,又發動民眾毀掉日寇必經的橋樑,破壞道路,切斷日軍的進攻路線。

同時利用衡陽周圍的丘陵、河川、房屋、城牆、街道,挖掘戰壕、修築暗堡、拉鐵絲網等,構築防禦工事,這些都對打擊日寇起到很大的作用。

正是因為準備充分,加上衡陽易守難攻的地理優勢,讓第十軍得以從1944年6月21打到8月8日,堅守47天。

粉碎了日寇計劃在7天內拿下衡陽城,打通湘桂線的黃梁美夢。

在47天的進攻中,日軍不僅動用飛機大炮向我軍陣地狂轟濫炸,還傾瀉了大量燃燒彈和毒氣彈。

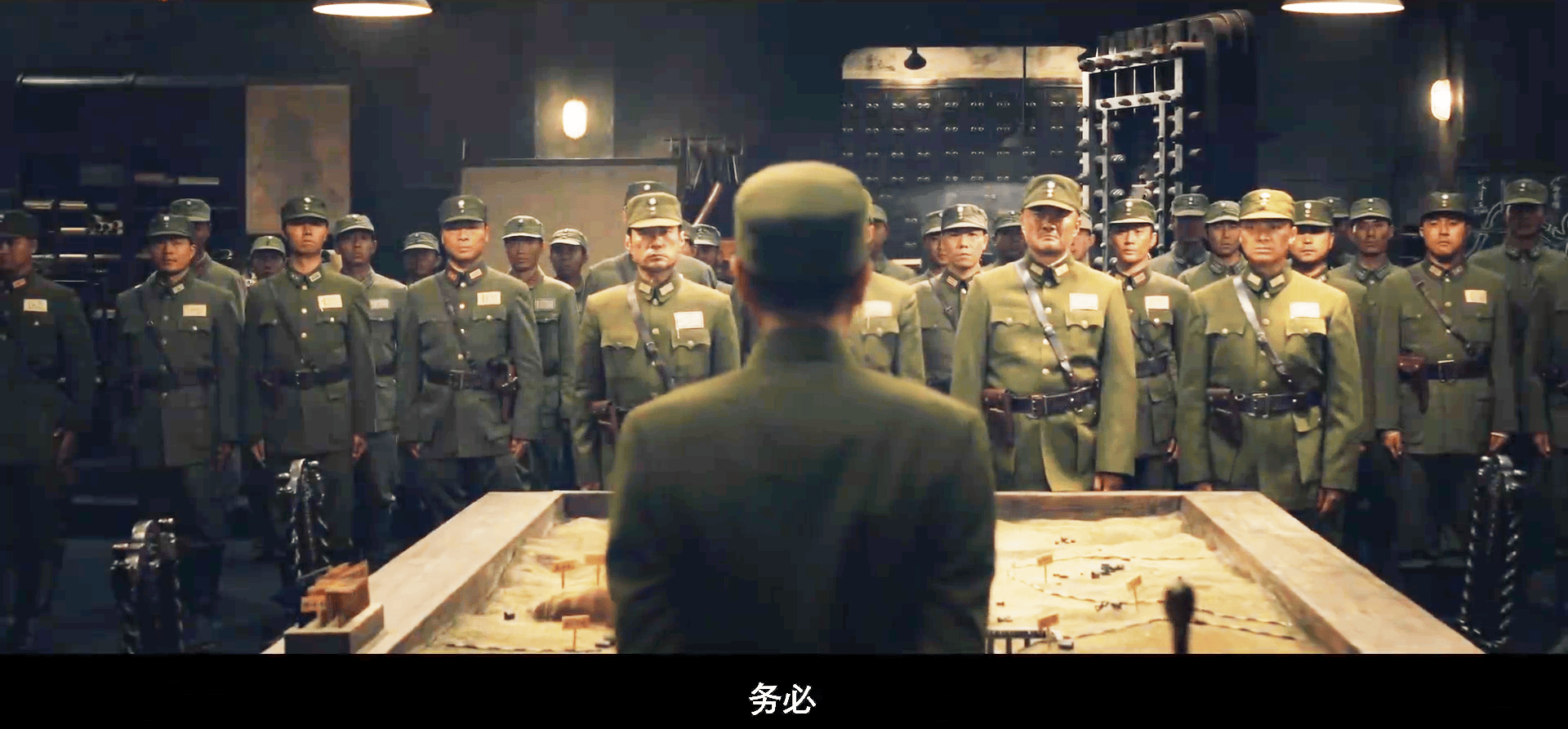

從電影的預告片中,我們也能夠看到這場戰爭的慘烈。

日軍投放炸彈、燃燒彈、毒氣彈的鏡頭,也得到還原。

經過47個晝夜的激戰,第十軍殲敵2萬,傷敵近6萬人。

但也付出了犧牲1.6萬精銳的代價,最後第十軍僅存1200餘人。

最終衡陽被敵突破,守軍既得不到接濟,又等不到援軍的到來,打到彈盡糧絕。

為了保全傷兵,曾經聲稱「絕不出衡陽」,要「一死為國」的第十軍軍長方先覺,決定率部向日軍投降。

方先覺與日軍談判照片

其後方先覺被囚禁了3個月,於11月19日經第19師派隊護送逃回重慶。

皮哥講到這裡,聰明的網友想必已經知道,《援軍明日到達》這部抗戰電影的「看點」和拍攝「難點」都是這三個——

第一,戰爭場面如何呈現?

衡陽城長達47天的保衛戰如何打,軍民抗戰的決心與英勇如何體現?

戰爭的激烈與殘酷如何呈現,從指揮官到普通戰士的群像又該如何塑造?

這些都非常考驗導演的功力。

從放出的2分鐘預告片中,我們已能大致看到電影的質感,但最終的效果如何還是個問號。

第二,軍長這條線,處理難度極大。

第十軍軍長方先覺在堅守47天之後,最終選擇投降。

投降和戰敗被俘不一樣,某個角度來說,投降就意味著變節。

方先覺也因此至今仍背負巨大的爭議。

有不少人理解方先覺的做法。

衡陽守軍原本只需堅守10天。

但他在等不到援兵和補給的情況下仍堅守47天,已經做到盡忠盡職。

方先覺為了保全受傷的士兵,而選擇投降日軍,也是無奈之舉,不應受到過多的譴責和非議。

還有很多網友以事實定性,認為抵抗是有功,但投降的污點,也不應抹除。

劉和平導演會怎麼拍攝這出投降戲?

其實可選項不多,我們也可以大膽預測下。

方先覺送出遺書後,抱著必死的決心,聯合衡陽民眾,捨命抗敵。

這部分屬於真實歷史。

但在身邊軍民一個個倒下時,蔣介石允諾的援助、援兵,卻始終無法到達。

方先覺看清了國民政府統治階級的本質,內心的信仰轟然倒塌。

心如死灰之際,他選擇向日軍投降,保全手下傷兵的生命。

我們看片名《援軍明日到達》,本身也帶著一種反諷的批判口吻。

這樣一來,人物動機立住了,電影立場的問題,也順便解決了。

當然,正片是否真的是這樣處理,又能否得到觀眾的認可,還要等電影上映之後才能知曉。

第三,於和偉的表演。

於和偉的演技毋庸置疑。

但這次遇到的角色,確實非比尋常。

這個人物到底會是怎樣的面貌?

一開始的正派,會不會演得樣板化?

在援兵遲遲不到時,他又會經歷怎樣的心路折磨?

這部分情緒戲能否表現到位?

再加上上次於和偉飾演的另一位軍人角色林彪,整體口碑並不是很成功。

整體來看,這些都很考驗於和偉的演技。

03、

提起劉和平導演,也許網友們並不熟悉。

但如果皮哥列出《大明王朝1566》、《雍正王朝》、《北平無戰事》這些熱播大劇,大家肯定都知道。

而這些都是出自劉和平編劇,他也是《大明王朝1566》和《北平無戰事》的總製片人。

中學語文教師出身的劉和平自幼愛好中國文學,精通《古文觀止》、《御批資治通鑒》,古典文學功底十分深厚。

文字創作上,他寫過《雍正王朝》、《大明王朝1566》、《北平無戰事》和《李衛當官》。

這些都先後被搬上熒幕並取得成功,深受大眾喜愛。

1953年出生,身為湖南衡陽人的劉和平,對衡陽抗戰歷史的了解肯定比一般人深入,對於衡陽這個城市的感情也比你我都要更加深厚。

以劉和平的水平,由他來執導一部講述「衡陽保衛戰」的電影,在劇本的打磨和對歷史細節的把握上,皮哥覺得是可以完全放心的。

雖然影片陣容彙集於和偉、楊洋、萬茜、李光潔等一線演員,參演人數超過2000。

但這畢竟是劉和平首次擔任電影導演,且還是一部戰爭電影,從製片、編劇到導演,從電視劇到電影的跨度有點大。

電影的運鏡、故事編排、情節過度、人物對白,這些都是和電視劇截然不同的,以劉和平的才華能否勝任,這些都要等電影上映我們才能找到答案。

在《長津湖》、《水門橋》、《志願軍》這些抗美援朝大片之後,觀眾最想看的依然是抗日題材電影。

《八佰》的成功已成過去,31.1億票房也許只是個開始。

於和偉和劉和平導演的這部電影,或許又要掀起一個新的高潮了。

今年是導演轉型大熱年,胡玫導演的電影《紅樓夢之金玉良緣》即將與觀眾見面,而在此時劉和平導演也推出他的《援軍明日到達》。

這兩位在電視圈早已成名的行業大咖能否在電影圈再創輝煌,就讓我們拭目以待。