雪莉去世4年後紀錄片上線:那個曾惡評如潮的女星(組圖) (Loading...)

資訊 蘿嚴肅 2023-11-20

韓國藝人雪莉(本名崔真理)2019年10月14日自殺,引發了網路巨大的悲痛和反思。四年後雪莉生前拍攝的紀錄片《致真理》上線,曾經「惡評如潮」的她,離開人世后得到了更多理解和同情。雖然,2019年時,韓國媒體採訪了給她惡評的網友,那些人仍然覺得罵罵她沒什麼。

(△和紀錄片一同釋出了短片《4:Clean Island》)

雪莉去世后,關於她的很多新聞和評論,都有一種「遲來的理解」。

2019年11月,雪莉真人秀《真理商店2》捐贈出10萬包有機衛生巾,並轉述了雪莉生前的願望:「希望低收入家庭和青少年女性都可以方便拿到。」「提議過用透明袋子裝著衛生巾。」

在「破除月經羞恥和衛生巾羞恥」的討論進行了多年後,回頭一望,雪莉已經走得太前。

而本周上線的紀錄片《致真理》,大約也是一種「遲來的理解」。所謂的「放飛自我」「迷惑行為」,其實背後不過是她想要活得自由一點而已。

B站上就有《致真理》的資源,全片由一則短片和一則專訪紀錄片構成。原計劃雪莉要拍攝來自五位導演的短片作品,她在第二部拍攝期間去世。唯一完成的短片《4:Clean Island》就跟採訪她的紀錄片《致真理》一同釋出。

我是看了採訪紀錄片再回頭去看短片的,二者相互之間有些呼應關係。印象深的就用關鍵詞記下來吧。

如果,從今以後,你我的理解可以來得更早。

一、家庭

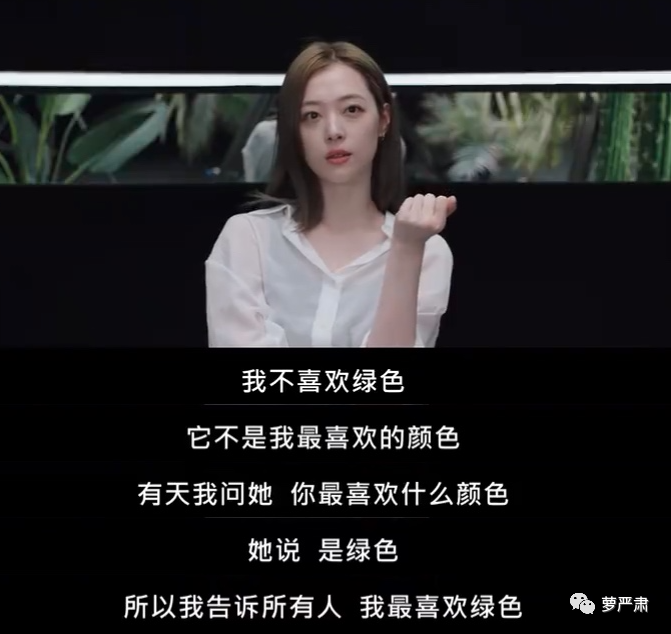

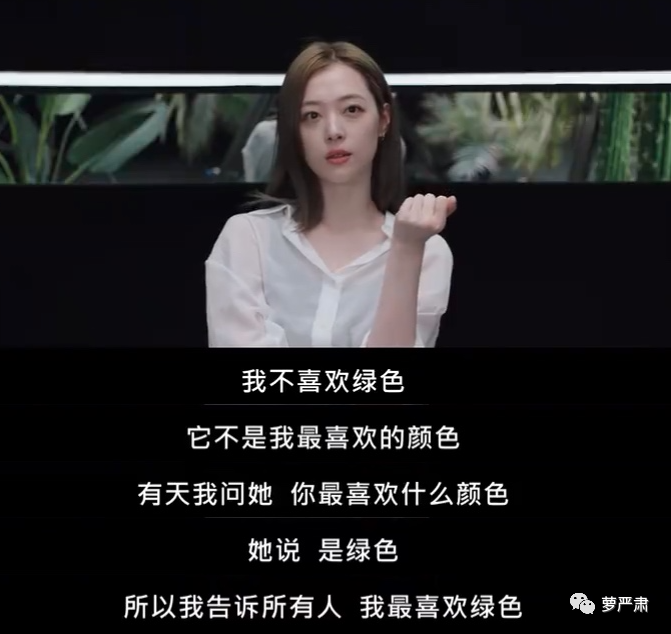

雪莉這樣形容自己與母親的關係:「好像是雙胞胎或者二重身。」但這個比喻的解釋竟然是:我不喜歡綠色、媽媽喜歡綠色、所以綠色是我最喜歡的顏色。

可以想見這是怎樣一種壓迫的母女關係。但雪莉並沒有多麼連篇累牘的控訴。我們只是從她的隻言片語裡面已經感受到了,曾經有過一個沒能在愛里長大的小女孩。

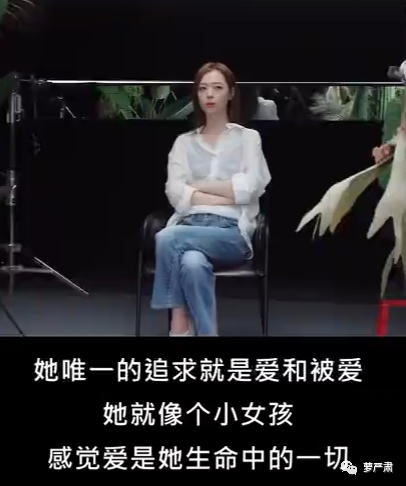

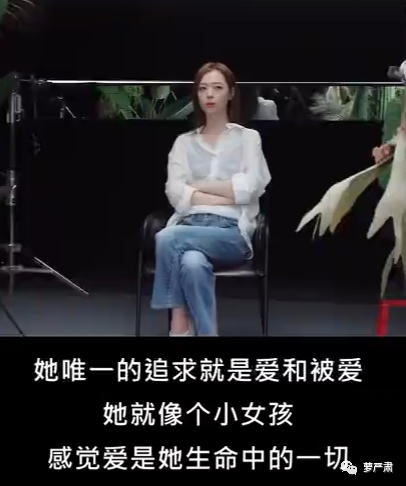

「我的媽媽,她唯一追求就是愛與被愛。她就像個小女孩,感覺愛是她生命中的一切。」(我註:母親可能在女兒童年時就一直在向孩子索取,直到孩子長大依然如此。)

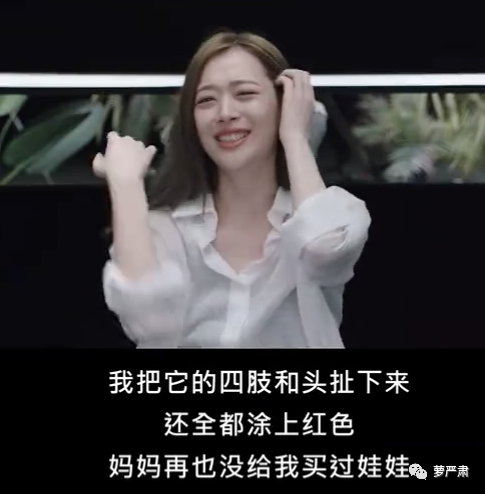

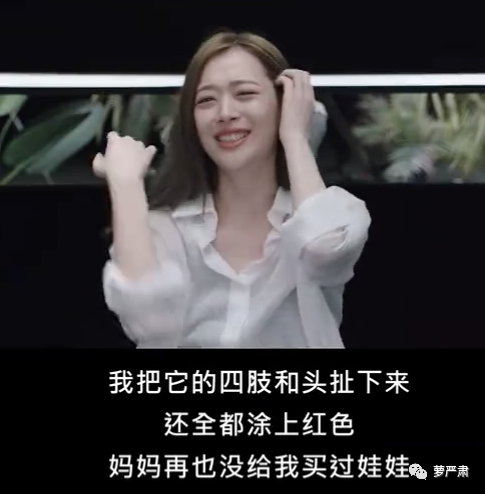

雪莉說童年時得到過來自父親同事贈送的芭比娃娃。她把娃娃拆開,全塗上紅色。(如果你還記得,我們寫電影的時候提到過,《芭比》里「怪人芭比」這個角色,對應著現實里大部分孩子到一定年齡就會損壞芭比的情況,這是一種普遍的兒童心理現象。)但母親立刻懲罰她,永遠不給她買娃娃。她從不試圖理解孩子。

對芭比娃娃的損壞欲一直延續到她成年後。2017年她先後兩次上傳損壞芭比娃娃的照片或視頻到Instagram,輿論一片罵聲炮轟其「心理變態」。

當然,過於逼仄的母女關係背後一般都是父親的缺位。母親對於孩子的壓迫通常是一種「踢貓效應」。

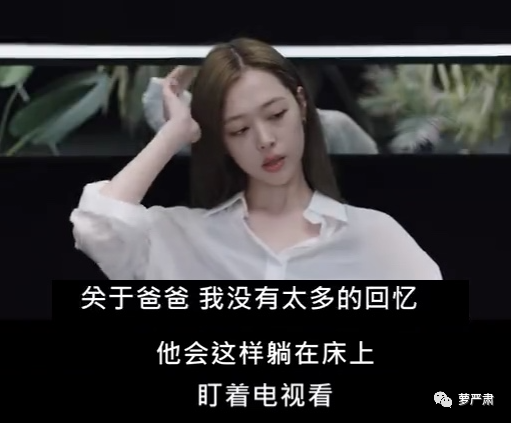

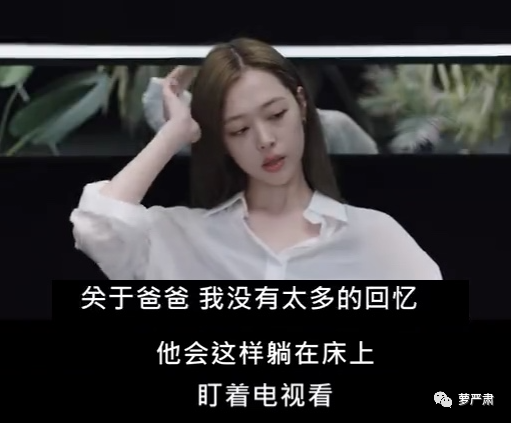

雪莉對於父親的記憶就是,他在家看電視。

母女關係也是短片《4:Clean Island》的重要隱喻之一。片中雪莉扮演的女主角記得母親在車內死亡,在自己臉上畫了一個「4」的記號。女主角長大后變成屠宰場殺豬的,她殺了一頭豬身上也有「4」的記號,她於是把這頭豬的身體洗凈保存好,跟豬變成了親密無間的女性朋友。

雪莉和母親存在著相互對抗的關係(當然,成年人對孩子的壓迫始終都是起因),但內心裡雪莉始終渴望一種真正親密的朋友一樣的母女關係。

在雪莉去世一年後,MBC一檔節目《docuflex》就發布過一部雪莉紀錄片《雪莉哪裡讓你感到不舒服》。引發爭議的是雪莉母親出鏡,稱母女關係惡化的起因是雪莉交往年長13歲的崔子,母親反對戀情,雪莉因此和家裡斷絕關係。

這集節目2020年在韓國播出即引發質疑,導致電視台取消節目重播和回看。公眾不接受電視節目輕易將雪莉自殺與戀情做因果關聯。跟雪莉從小就認識的友人發文,質問崔雪莉的媽媽和哥哥只是把雪莉當做賺錢的工具。

「真理(雪莉)掙來的錢一直都是交給母親,自己則是領取零花錢,但是在跟母親確認后才發現這麼多年來母親沒有攢下一丁點錢,完全沒有為了女兒的未來而儲蓄。」

「真理的兩個哥哥都是成年人,他們到底在做什麼呢?真理的母親將錢用在了除生活費以外的地方,因為真理提出要自己管錢而生氣,這才跟家裡斷絕了聯繫。那些錢用在了什麼地方,對真理都做了什麼,我都還記得。」

雪莉的哥哥一度和這位網路友人罵戰,最後卻低頭認錯發道歉文,足見其心虛。

雪莉去世后,其父又出面和雪莉哥哥爭遺產。

在這個家庭里,天生麗質的妹妹究竟是什麼,只是一種資源嗎?

二、偶像工業

雪莉是童星,參演電視劇而嶄露頭角,11歲就是SM備受期待的小練習生,所謂「SM小公主」。

15歲作為f(x)成員出道,偶像工業的產物。

但她很快從標準偶像的製造道路中脫軌,戀情曝光、退團、「放飛自我」。從甜美可愛的「口袋妹妹」(可愛到想裝進口袋帶走),變成在社交網路上肆無忌憚秀恩愛的人。

在雪莉那時候的爭議里,有很多針對她「談戀愛」「無團魂」「妨礙組合發展」的指責。好像以「事業粉」的姿態,以「為了組合」這樣的集體夢想,指責她去談戀愛了有私人生活了,就不是那麼沒道理。

雪莉去世后依然有人在整理關於她的謠言,點開一看為了解釋她不是損害組合利益的還是密密麻麻列了一堆諸如:「《RedLight》打歌一星期就停止打歌是因為雪莉?但是這首歌並沒有打歌一周就停止」「雪莉缺席打歌去和男友見面時間線是錯誤的」「雪莉不是在打歌期間退團的」……

我現在會想,就算是她沒有團魂沒有事業心又怎樣呢,不喜歡她就脫粉就好了。就算按那些猜測,當時一個沒有團魂的人,離開組合不是好事嗎。

而「團魂」究竟又是什麼,覺得自己狀態無法配合大家先中止,算不算是負責。雪莉在紀錄片里說過,跟隊友們親如姐妹。這種內心的珍視是否必須要如數寫在社交媒體上才算「作為一個偶像的盡職盡責」。受眾需要的是「表演友誼」,還是「我希望她們真的很好」?

很多責難看起來是義正詞嚴的。例如崔子寫歌被指尺度大,就是罵雪莉的理由。可是如果認為崔子的創作有問題,難道不是應該罵崔子嗎?

雪莉在紀錄片里說,藝人也是勞動者、勞動者權益需要被保護,從事偶像事業也應該有工會。

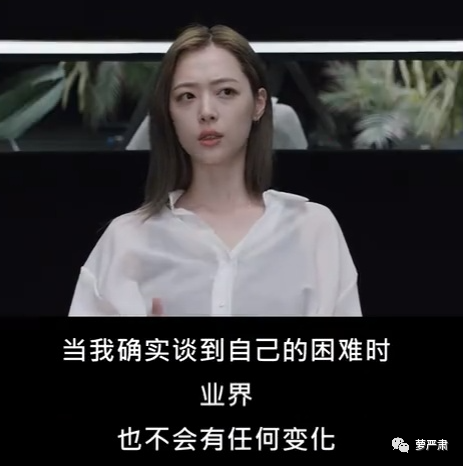

「人們好像不認為名人也是人。」

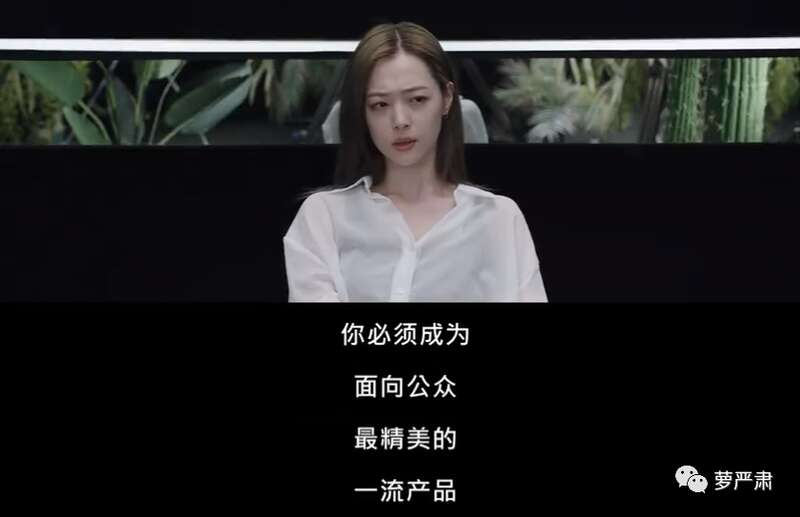

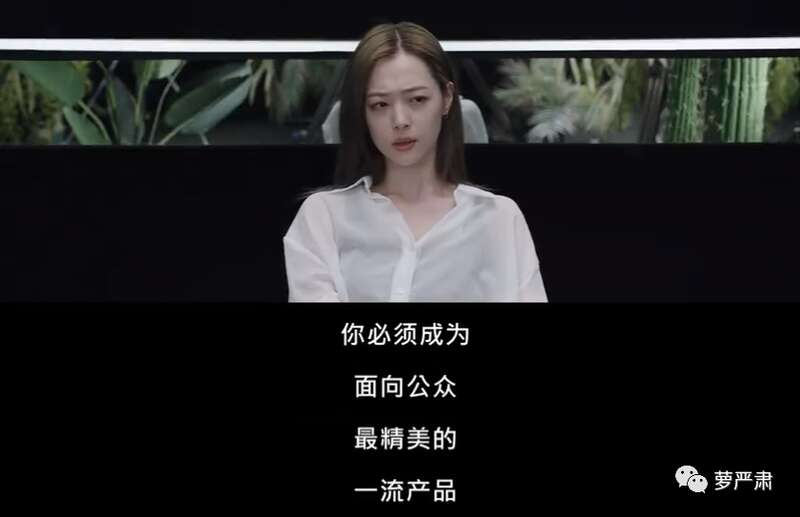

「你是一件產品,你必須成為面向公眾最精美的一流產品。」

我們早就察覺出了雪莉跟偶像工業的格格不入,她的性感、放飛自我、在社交媒體上曬出的一切都被不斷審視和評判。

也許人們會想當然地以為,一個做什麼都被罵的人,應該心理素質很強大。一個已經在挑戰工業體系、拒絕成為產品的人,必然已經脫離了那個體系。

但,並不是。在索取型家長的撫養下成長的雪莉,自幼進入了一種「把人培訓成販賣幻想的商品」的機制,這個機制對她的影響是根深蒂固的。

她回憶自己在試鏡《出拳女郎》時說,導演問她,為什麼一直笑,能不能幾分鐘不笑。

「我很震驚,但我停不下來。」

她從小被培訓成提供美麗和歡愉的娃娃,她拒絕做被製造的商品,她想重塑自己,但她已經被製造了十多年,要如何抵消那十多年。

人人都覺得她是瘋女人,可她依然是討好人格,偽裝自己,一直偽裝,無法自控。

當很多粉絲懷念「當初多好」的時候,有沒有想過,「口袋妹妹」元氣的笑容,也是製造出來的。

她笑起來很好看,嘴角上翹眉眼彎彎。《四重奏》里所謂「眼睛不笑就是假笑」的法則在此失效。都說韓國製造偶像太厲害了。什麼樣的人,只要勤奮,只要公司看上了,都能被培養出魅力。那種厲害,就是如此這般的脫胎換骨嗎。不想笑,但不自覺地一直笑,連眼睛都在笑。

在如娛樂巨鱷一般的一間大公司里受到重視,被稱呼為「小公主」,是萬千寵愛的幸運嗎?那張著名的SM十周年照片里,雪莉與社長李秀滿及其他當紅的男愛豆,共同切生日蛋糕。一群成年男人圍繞著一個小女孩,其實最初看到是有些不舒服的。

為什麼作為粉絲的「喜歡」的心情,總是會變成一種「按我願望行事」的要求?有時候,粉絲習慣於希望一個遠在天邊的明星按照自己的想象活著。

就算她的事業不是如粉絲所想的那樣,就算她的「可愛口袋妹妹人設」崩塌了不存在了,究竟於這個世界有什麼負面影響呢。

偶像文化與其說是一種制度上建立什麼工會可以解決的問題,毋寧說是一種文化問題。

是否我們的生活、我們的生命就是這樣。上級控制下級,前輩控制後輩,家長控制小孩。小孩在偶像造夢中也要通過消費獲得權力,讓偶像或娛樂產品必須按照自己的需求運轉。

討厭控制,但卻不自覺陷入控制里,控制自己可以控制和支配的部分,哪怕是虛妄的。

愛豆不再是一個演藝職業,是一個高薪但必須服從否則被拋棄的服務人員。娛樂行業不再是提供內容,而是一種隨時響應的客服。

人是否被異化了。是的。

受眾認為,高薪足夠置換這樣的異化。可人都不應當被異化。

網路段子都說「如果我收入多少我就可以不談戀愛」,這的的確確是這種年代里掙扎的普通人的心裡話。背後是多麼強烈的讓人疲憊的現實。

然而無論如何,一個人能否按照自己的情慾談戀愛,是一個人權問題,而不應該是一個交易問題。

三、「關種」

客觀來說,退團后,雪莉的越來越紅。她走出了女團審美,按照自己的想法打扮自己,她變得更輕盈更有特點。她的是是非非實在太引發議論,讓不關心韓流的人都知道,「雪莉」兩個字,就是新聞。她身上的一切都是話題,髮型、妝容、衣著、寫真、社交網路、戀愛、言論……

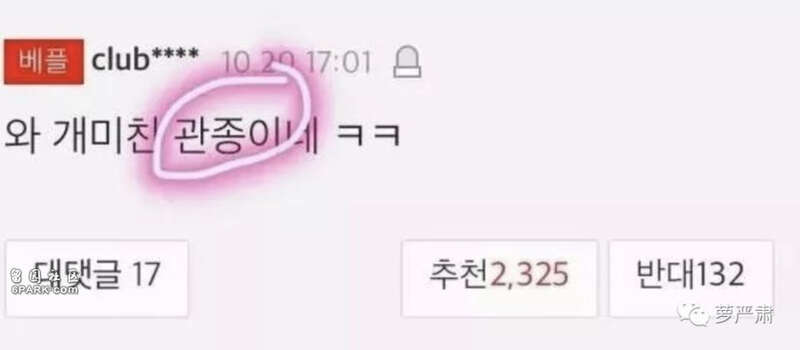

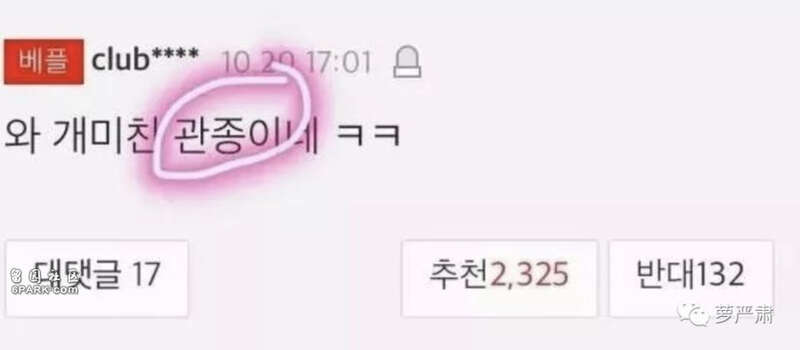

因為她,我知道了一個韓語詞:關種。大概意思是,喜歡出位來引發關注的人。

「希望有人注意到自己」在西方可能是一個優點,至少是可以被理解的。但「渴望關注」在東方社會是一種罪過。不知道怎麼形容雪莉帶來的「不順眼」感,就說,因為她關種,因為她總是渴望關注。儘管每個普通人發布社交網路都要展示自己的生活等待點贊。

雪莉常駐綜藝《惡評之夜》的第14集,有Wonder Girls成員譽恩參加,節目中談到譽恩被指責「關種」的問題,雪莉說她的行為不是「關種」。

節目後期花字和主持人現場的玩笑都說雪莉是「最高關種」「關種包青天」。她是被罵「關種」最多的人,所以她可以評價。

而主持人說「最高關種」的時候,雪莉也跟著一起笑了。

但她之後說:「我覺得關種這個詞要消失才對。反正我們都是關種,所以這個詞消失就好了。」

她用開玩笑的拽拽的語氣,說出這些,可她說得對。誰的人生里從來不渴望關注?

看到這些片段會以為她早就想通了。但也不完全是。紀錄片里她面對「渴求關注」這個問題,非常自我懷疑。

她笑了很長時間,不斷用笑容來掩飾自己說:「如果他們說的是真的呢?如果我真的是個怪人呢?」

攻擊對她造成了創傷。即便她想通了道理,但是重複的攻擊在持續。

她無法斬釘截鐵地判斷,是別人錯了。

在另一段的對話中,採訪者問:「你從沒想過這可能是別人的錯嗎?」「一次也沒有嗎?」「你一直沒有想到,這也許不是你的錯?一次都沒有?」

雪莉一開始是答「沒有」。在反覆追問下,她先是強顏歡笑,然後轉動眼珠,抬頭看天,努力不想讓自己哭出來。

在很難控制的情緒之後她還是先用笑容來掩飾自己並問:「我能哭嗎?」

她非常非常不想在鏡頭裡哭,最終忍住眼淚說「我沒有這個選擇」(認為都是別人的錯我沒有錯)。

看《致真理》這部紀錄片,甚至,也許,可以在某種程度上知道她為什麼總是因為「給人的感覺」這種說不清道不明的東西就被罵。

我們儒家社會是多麼厭惡美麗迷人的女人,更加厭惡不安靜的女人,發明了花樣繁多的罪名和思維方式。

眼珠子一直在轉的女人心裡一定在想著勾引人,露出可憐狀的女人必然是精心設計過以魅惑人的。就在最近,「夾子音」都被視作一種裝腔作勢的罪過,天生講話這樣,那隻能被划入一種浪蕩的偽裝的女人行列:聽你的聲音,你又在裝了。

雪莉講話有太多的掩飾,於是她笑、她嘟嘴、她捏住頭髮、她增加很多肢體動作、她的眼神不斷飄忽。

即便不考慮她的掩飾、她的心理狀態,就算一個人天生就講話小動作過多,這也不是罪過。

但是,因為她總是漂亮而不安,於是人們認為是她一定故意的,設計好的,引人關注的,心思太多的。

她頂著「瘋女人」之名,內心從未真正舒展。

雪莉並非沒有過自救,相反地,她從很早開始有自救的嘗試。

她說,20歲那年發生了兩件事:她決定給自己找心理治療師;開始約會。——她再也不聽媽媽的話。

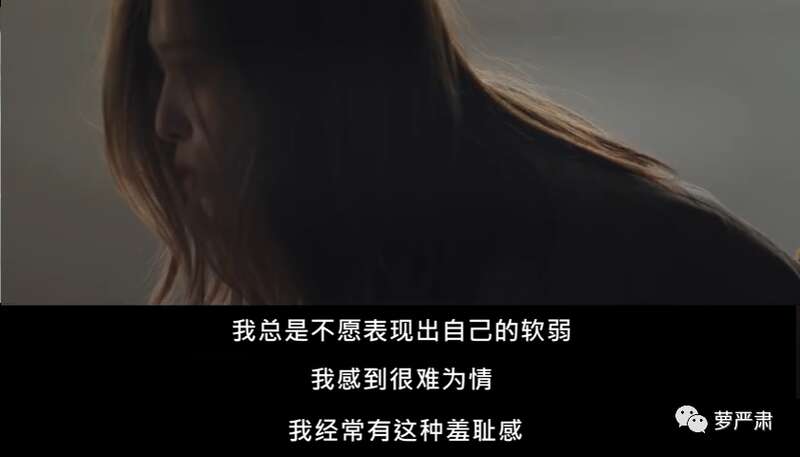

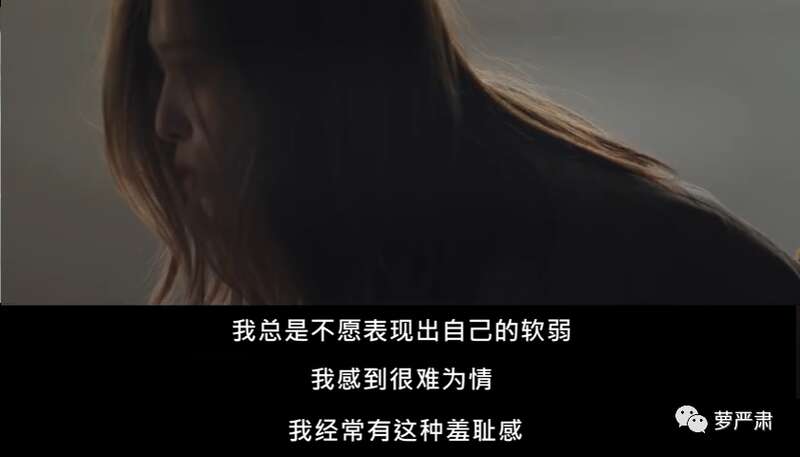

她知道自己在掩飾自己,對於表現出軟弱有「恥感」。

但是她願意公開心聲:「一旦接受自己的脆弱,我可能會變得更強大。」

她很勇敢地自救過,不止一次。

《惡評之夜》的主持人無意中對雪莉說過一句話:「你不應該出生在韓國,你是很酷的好萊塢類型。」

四、女權主義者

訪問中,雪莉認為自己是女權主義者。

雪莉在世時,我們已經感覺到了她有些這方面的嘗試。

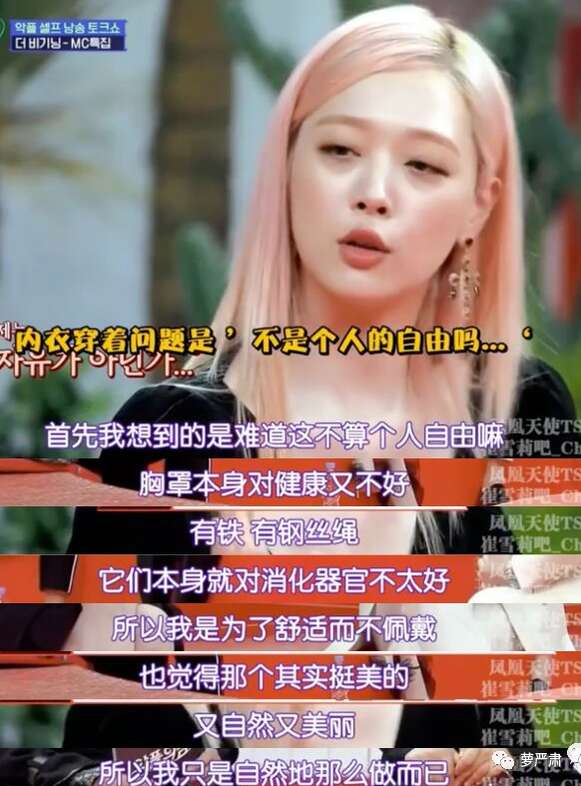

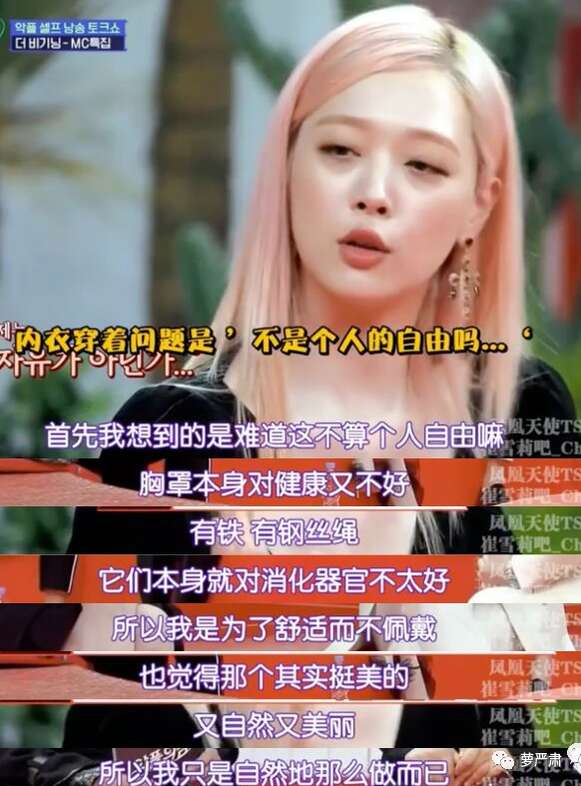

2016年起她就不穿內衣,因為這個問題引發過多次討論。

2019年4月,沒穿內衣的雪莉在友人陪伴下直播,被網友提問,「能夠堂堂正正no bra的理由是什麼?」當時雪莉立刻皺眉。雪莉周圍朋友幫忙回答,這裡的人都是no bra。之後一名男性友人安慰雪莉稱:「這是在擔心你呢。」雪莉說:「這是擔心我嗎?不擔心我也行的,我沒關係。但我更討厭那些視線強姦的人。」

參加《惡評之夜》時,雪莉也談到「no bra」的問題,首先她認為這是個人自由。其次,她認為胸罩因為有鋼圈,本身對身體不好。而自己僅僅是為了舒服所以才不穿的,覺得那樣更自然更漂亮。

一旦發布自己不穿內衣的照片,就會被網路抨擊,但她還是一直在發(大約也是「關種」罪狀之一)。但雪莉說,她想打破偏見。

除了不穿內衣外,她曾經發布過那些照片都被攻擊為「性暗示」「不雅」「不可理解」。

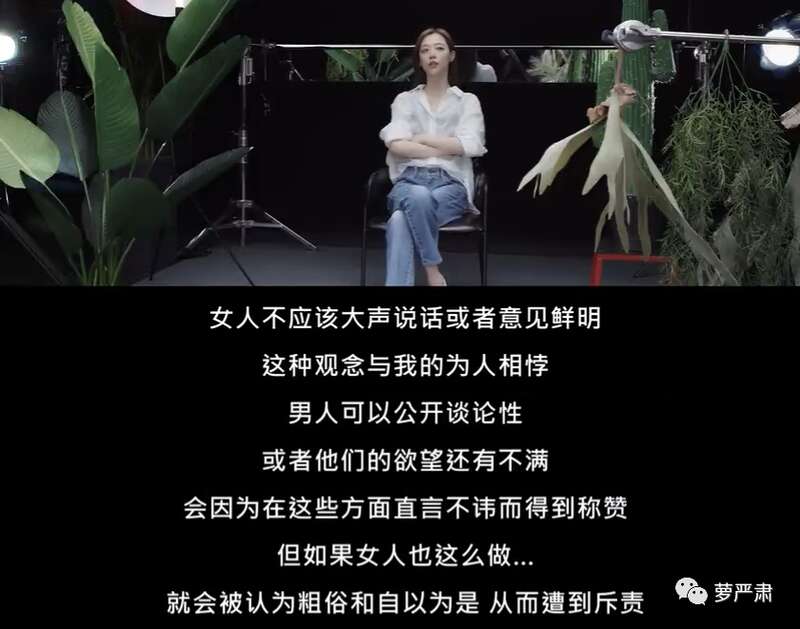

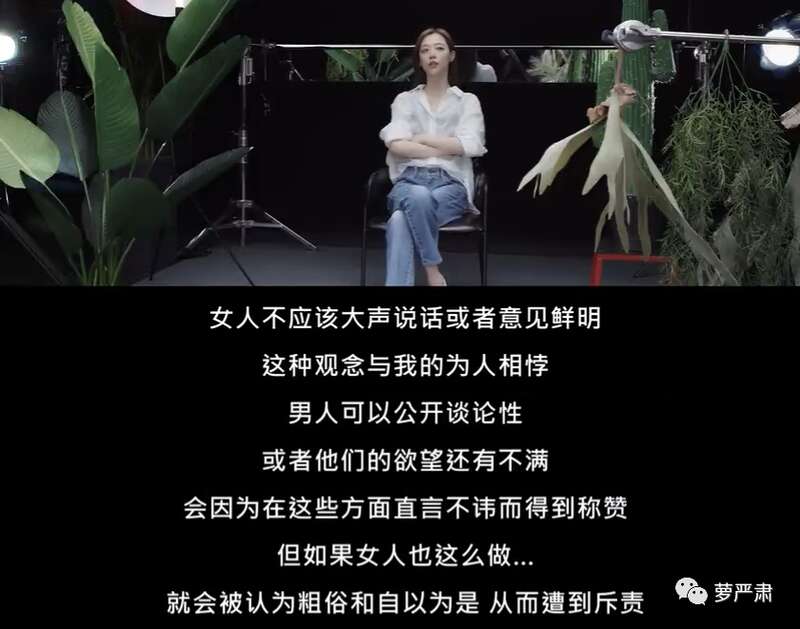

而雪莉主張的是女性去恥感和性解放。

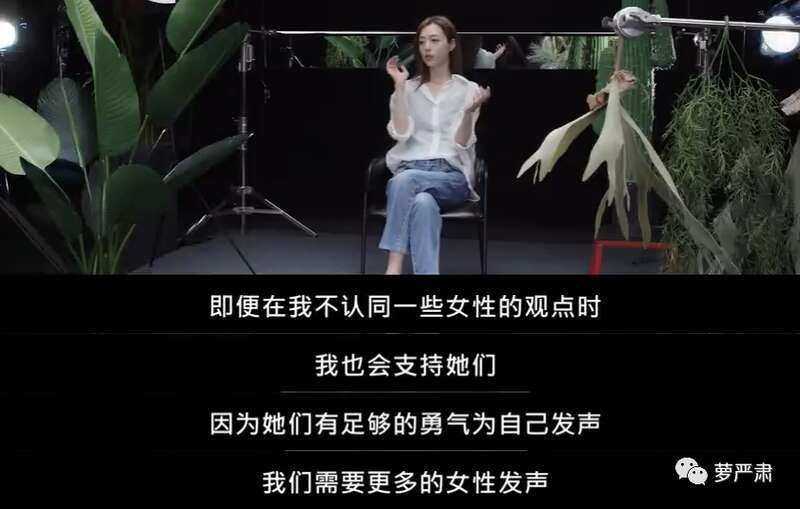

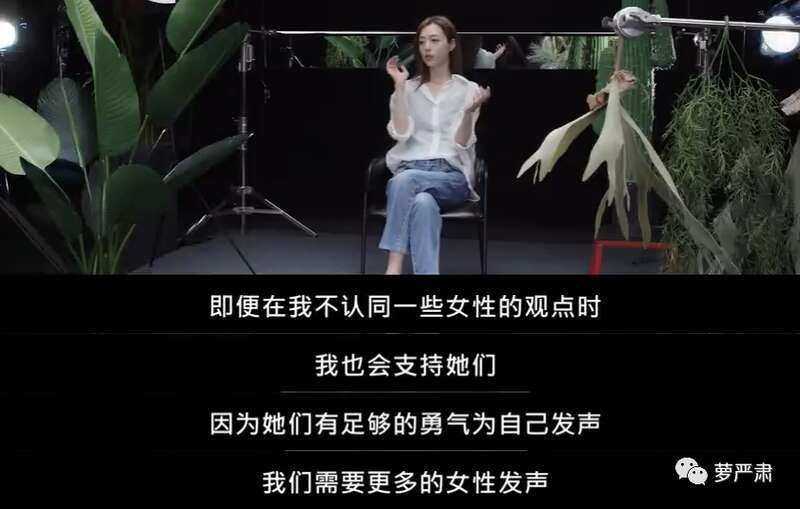

實際上,雪莉有很多樸素的對女性友好的態度。比如,雖然不一定贊成,但都會支持女性為自己或為女性立場而發聲。

那些「不可理解的SNS內容」,和被攻擊為「關種」的行為,也許有些是她情緒病的發泄,有些則正是她嘗試對抗的方式。

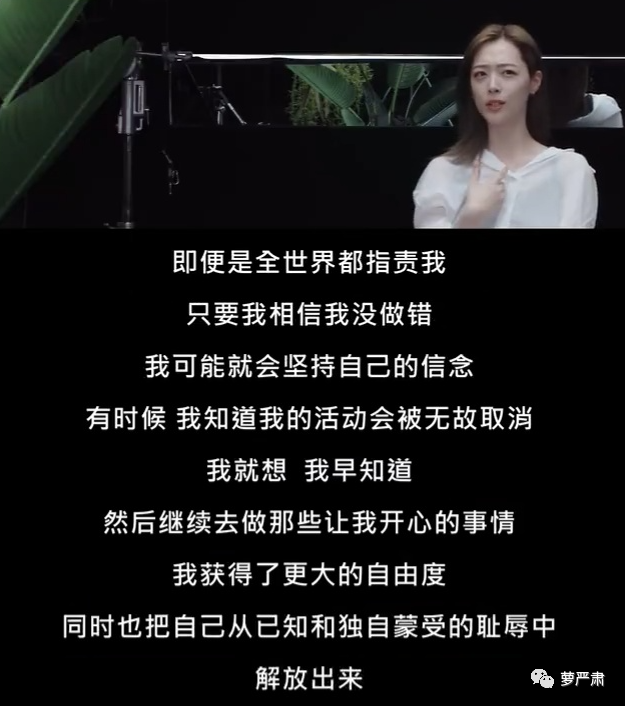

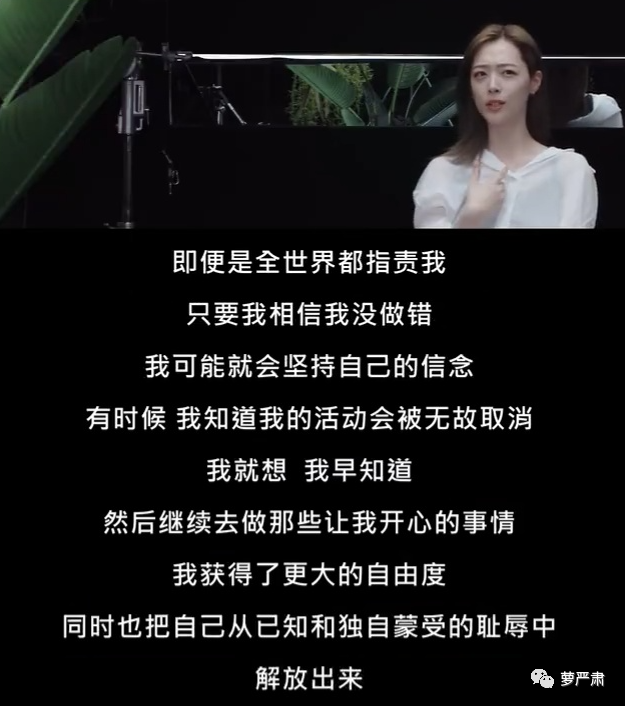

「我獲得了更大的自由度,把自己從已知和獨自蒙羞的恥辱中解放出來。」

紀錄片還公布了《惡評之夜》14集刪減的片段。

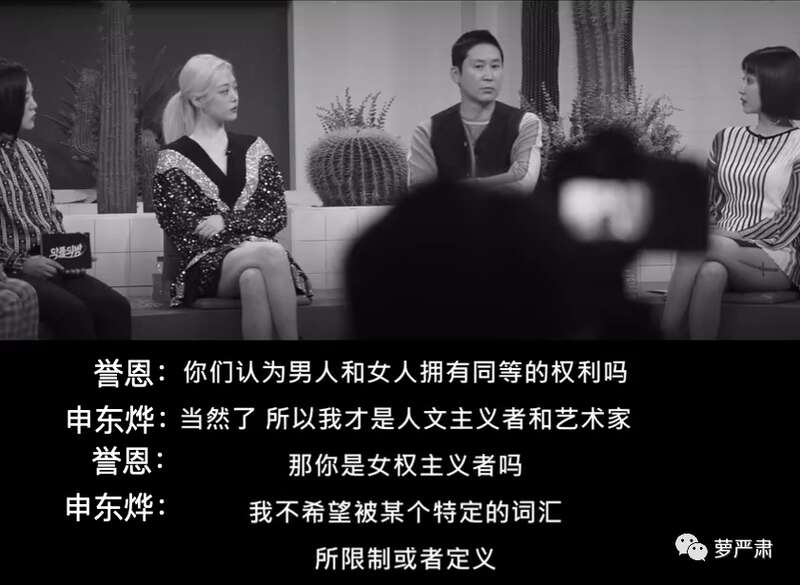

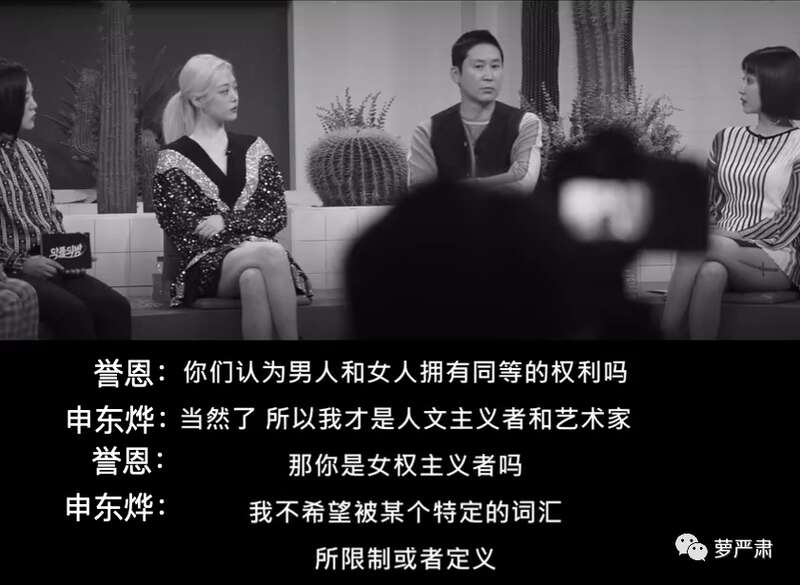

譽恩說自己是女權主義者,然後問男主持人申東燁,是否認為男女應當享有同樣的權利。他說承認女性的權利。譽恩又問,你是女權主義者嗎,申東燁對此顧左右而言他,立刻表示不能被一個詞定義,從「我來講我怎麼教育孩子」扯到「人人都會學習技能對心上人表白」這些離題萬里的事情。

雪莉打斷他問:「你認為男女應該平等嗎?」申東燁說當然。雪莉說:「那你就是女權主義者。」

找了那一期《惡評之夜》,這段是沒有進入正片的,只有申東燁認可男女平等,但沒有「你是不是女權主義者」的拉扯。也沒有雪莉的插話和對「女權主義」的定義。

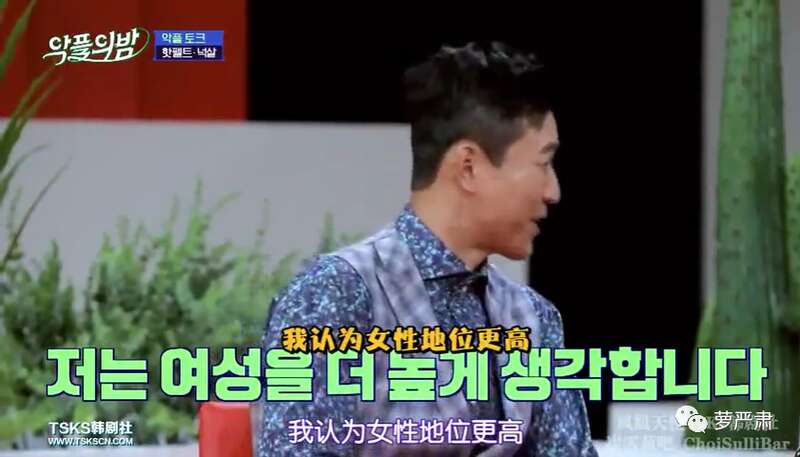

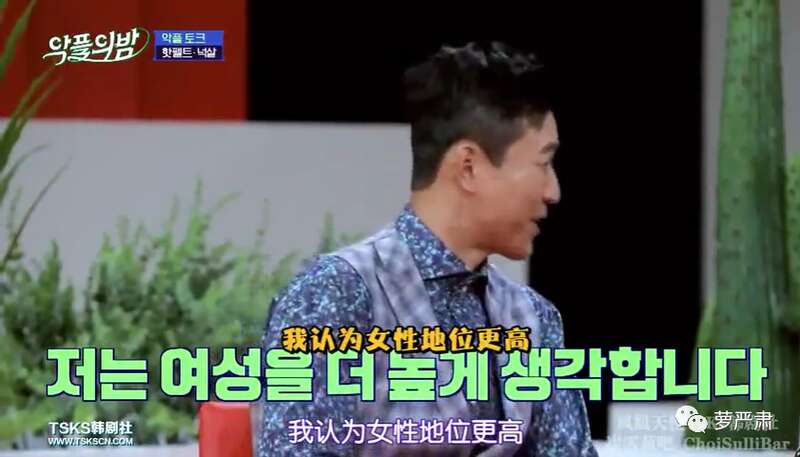

剪輯后的對話里緊接著的是其他男人的表態:女權主義者有部分極端的人;我認為女性地位更高。

在這樣的環境里,雪莉直截了當地告訴男人「女權」的定義。

如果雪莉沒有離開人世,她這些談話被披露,是否能得到如今天一般的理解?會不會有人說,「不要扯什麼什麼宏大話題來為自己炒作」?

其實,過往種種加在一起,雪莉究竟做過什麼傷天害理為社會所不容的事情?無非就是從可愛偶像的路上離開,然後每件事都看起來不夠「正常」。但她對於社會的傷害性在哪裡?

更文明的社會,對於「無害的不一樣」,寬容度更高。如果「不一樣」沒有什麼不好的,那就讓別人不一樣。

就連所謂「關種」,也是只有在整齊劃一的保守社會裡才會產生的罪名。倘若人們對「不一樣」淡然處之,就根本不會過度關注,那麼也就沒有必要討論不一樣的人是不是在「搏關注」。

男性對於女性有嚴苛的審視,有無盡的物化。那種貶低和碾壓的言論,透著「不把人當人」的暴戾殘忍。

此外,很多議論或中傷女藝人的聲音,也來自女性。

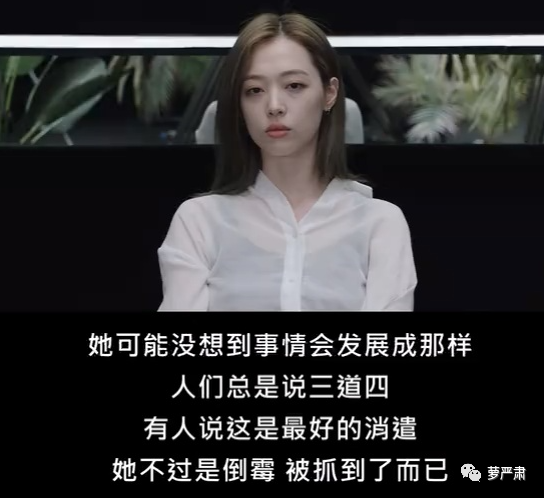

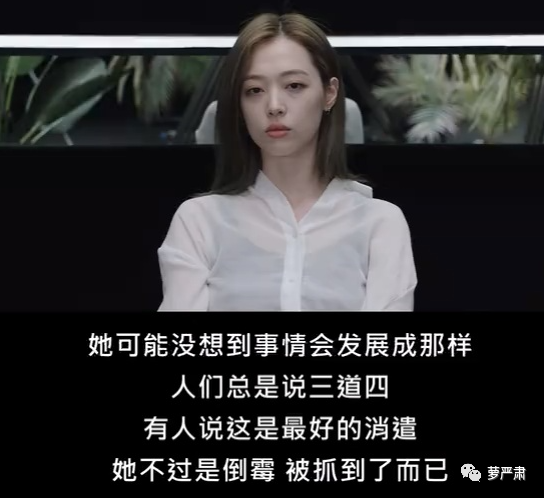

雪莉知道中傷自己的人也有女孩:「她可能沒想到事情會發展成那樣。」「她只不過是倒霉被抓到了而已。「

採訪者問雪莉是否原諒了對方,這引發了她在整個採訪過程里最長時間最不可控的哭泣。但她堅持不想讓鏡頭捕捉到自己的眼淚。

最後她說,採取法律過程只會讓自己更受傷,始終無法平復,無論對方如何道歉,傷害都是一樣的。

是不是這樣:正是因為深深的自我厭惡,女性才會在看到女藝人的時候感受到強烈的「不順眼」,並長篇大論地闡述,「只有女人知道她哪裡不對」「只有女人明白哪些女人不是好人」。

最近幾年互聯網上有一個樸素的聲音曰「少罵女的」。但也有反駁聲音說,佔據優勢的女性已經很難理解普通女性,所以她們只是權貴而已,女權主義和權貴女性無關。

可是,對於女明星、女性公眾人物的厭女苛責,都會影響社會思維模式,而蔓延到每個女性身上。最簡單的就是今天鑒女明星是「茶」「夾子音」「心機」,然後迅速開始鑒身邊的人。

誠然有些女性作為既得利益者和倖存者無法理解別人的處境,但對於她們的辱罵遠超對於結構迫害的批評和反思的時候,是不是先停下來想一想。

承認我們每個人都曾經厭女,也許也要知道我們未來還將會,因為要「不斷與內在的厭女心理做鬥爭」(語出上野千鶴子《從零開始的女性主義》)。因為將那樣深入文化骨髓的東西清除出去並不是一件容易的事情。

自由是終身功課。從感受到自己的別人的痛苦開始。

(△和紀錄片一同釋出了短片《4:Clean Island》)

雪莉去世后,關於她的很多新聞和評論,都有一種「遲來的理解」。

2019年11月,雪莉真人秀《真理商店2》捐贈出10萬包有機衛生巾,並轉述了雪莉生前的願望:「希望低收入家庭和青少年女性都可以方便拿到。」「提議過用透明袋子裝著衛生巾。」

在「破除月經羞恥和衛生巾羞恥」的討論進行了多年後,回頭一望,雪莉已經走得太前。

而本周上線的紀錄片《致真理》,大約也是一種「遲來的理解」。所謂的「放飛自我」「迷惑行為」,其實背後不過是她想要活得自由一點而已。

B站上就有《致真理》的資源,全片由一則短片和一則專訪紀錄片構成。原計劃雪莉要拍攝來自五位導演的短片作品,她在第二部拍攝期間去世。唯一完成的短片《4:Clean Island》就跟採訪她的紀錄片《致真理》一同釋出。

我是看了採訪紀錄片再回頭去看短片的,二者相互之間有些呼應關係。印象深的就用關鍵詞記下來吧。

如果,從今以後,你我的理解可以來得更早。

一、家庭

雪莉這樣形容自己與母親的關係:「好像是雙胞胎或者二重身。」但這個比喻的解釋竟然是:我不喜歡綠色、媽媽喜歡綠色、所以綠色是我最喜歡的顏色。

可以想見這是怎樣一種壓迫的母女關係。但雪莉並沒有多麼連篇累牘的控訴。我們只是從她的隻言片語裡面已經感受到了,曾經有過一個沒能在愛里長大的小女孩。

「我的媽媽,她唯一追求就是愛與被愛。她就像個小女孩,感覺愛是她生命中的一切。」(我註:母親可能在女兒童年時就一直在向孩子索取,直到孩子長大依然如此。)

雪莉說童年時得到過來自父親同事贈送的芭比娃娃。她把娃娃拆開,全塗上紅色。(如果你還記得,我們寫電影的時候提到過,《芭比》里「怪人芭比」這個角色,對應著現實里大部分孩子到一定年齡就會損壞芭比的情況,這是一種普遍的兒童心理現象。)但母親立刻懲罰她,永遠不給她買娃娃。她從不試圖理解孩子。

對芭比娃娃的損壞欲一直延續到她成年後。2017年她先後兩次上傳損壞芭比娃娃的照片或視頻到Instagram,輿論一片罵聲炮轟其「心理變態」。

當然,過於逼仄的母女關係背後一般都是父親的缺位。母親對於孩子的壓迫通常是一種「踢貓效應」。

雪莉對於父親的記憶就是,他在家看電視。

母女關係也是短片《4:Clean Island》的重要隱喻之一。片中雪莉扮演的女主角記得母親在車內死亡,在自己臉上畫了一個「4」的記號。女主角長大后變成屠宰場殺豬的,她殺了一頭豬身上也有「4」的記號,她於是把這頭豬的身體洗凈保存好,跟豬變成了親密無間的女性朋友。

雪莉和母親存在著相互對抗的關係(當然,成年人對孩子的壓迫始終都是起因),但內心裡雪莉始終渴望一種真正親密的朋友一樣的母女關係。

在雪莉去世一年後,MBC一檔節目《docuflex》就發布過一部雪莉紀錄片《雪莉哪裡讓你感到不舒服》。引發爭議的是雪莉母親出鏡,稱母女關係惡化的起因是雪莉交往年長13歲的崔子,母親反對戀情,雪莉因此和家裡斷絕關係。

這集節目2020年在韓國播出即引發質疑,導致電視台取消節目重播和回看。公眾不接受電視節目輕易將雪莉自殺與戀情做因果關聯。跟雪莉從小就認識的友人發文,質問崔雪莉的媽媽和哥哥只是把雪莉當做賺錢的工具。

「真理(雪莉)掙來的錢一直都是交給母親,自己則是領取零花錢,但是在跟母親確認后才發現這麼多年來母親沒有攢下一丁點錢,完全沒有為了女兒的未來而儲蓄。」

「真理的兩個哥哥都是成年人,他們到底在做什麼呢?真理的母親將錢用在了除生活費以外的地方,因為真理提出要自己管錢而生氣,這才跟家裡斷絕了聯繫。那些錢用在了什麼地方,對真理都做了什麼,我都還記得。」

雪莉的哥哥一度和這位網路友人罵戰,最後卻低頭認錯發道歉文,足見其心虛。

雪莉去世后,其父又出面和雪莉哥哥爭遺產。

在這個家庭里,天生麗質的妹妹究竟是什麼,只是一種資源嗎?

二、偶像工業

雪莉是童星,參演電視劇而嶄露頭角,11歲就是SM備受期待的小練習生,所謂「SM小公主」。

15歲作為f(x)成員出道,偶像工業的產物。

但她很快從標準偶像的製造道路中脫軌,戀情曝光、退團、「放飛自我」。從甜美可愛的「口袋妹妹」(可愛到想裝進口袋帶走),變成在社交網路上肆無忌憚秀恩愛的人。

在雪莉那時候的爭議里,有很多針對她「談戀愛」「無團魂」「妨礙組合發展」的指責。好像以「事業粉」的姿態,以「為了組合」這樣的集體夢想,指責她去談戀愛了有私人生活了,就不是那麼沒道理。

雪莉去世后依然有人在整理關於她的謠言,點開一看為了解釋她不是損害組合利益的還是密密麻麻列了一堆諸如:「《RedLight》打歌一星期就停止打歌是因為雪莉?但是這首歌並沒有打歌一周就停止」「雪莉缺席打歌去和男友見面時間線是錯誤的」「雪莉不是在打歌期間退團的」……

我現在會想,就算是她沒有團魂沒有事業心又怎樣呢,不喜歡她就脫粉就好了。就算按那些猜測,當時一個沒有團魂的人,離開組合不是好事嗎。

而「團魂」究竟又是什麼,覺得自己狀態無法配合大家先中止,算不算是負責。雪莉在紀錄片里說過,跟隊友們親如姐妹。這種內心的珍視是否必須要如數寫在社交媒體上才算「作為一個偶像的盡職盡責」。受眾需要的是「表演友誼」,還是「我希望她們真的很好」?

很多責難看起來是義正詞嚴的。例如崔子寫歌被指尺度大,就是罵雪莉的理由。可是如果認為崔子的創作有問題,難道不是應該罵崔子嗎?

雪莉在紀錄片里說,藝人也是勞動者、勞動者權益需要被保護,從事偶像事業也應該有工會。

「人們好像不認為名人也是人。」

「你是一件產品,你必須成為面向公眾最精美的一流產品。」

我們早就察覺出了雪莉跟偶像工業的格格不入,她的性感、放飛自我、在社交媒體上曬出的一切都被不斷審視和評判。

也許人們會想當然地以為,一個做什麼都被罵的人,應該心理素質很強大。一個已經在挑戰工業體系、拒絕成為產品的人,必然已經脫離了那個體系。

但,並不是。在索取型家長的撫養下成長的雪莉,自幼進入了一種「把人培訓成販賣幻想的商品」的機制,這個機制對她的影響是根深蒂固的。

她回憶自己在試鏡《出拳女郎》時說,導演問她,為什麼一直笑,能不能幾分鐘不笑。

「我很震驚,但我停不下來。」

她從小被培訓成提供美麗和歡愉的娃娃,她拒絕做被製造的商品,她想重塑自己,但她已經被製造了十多年,要如何抵消那十多年。

人人都覺得她是瘋女人,可她依然是討好人格,偽裝自己,一直偽裝,無法自控。

當很多粉絲懷念「當初多好」的時候,有沒有想過,「口袋妹妹」元氣的笑容,也是製造出來的。

她笑起來很好看,嘴角上翹眉眼彎彎。《四重奏》里所謂「眼睛不笑就是假笑」的法則在此失效。都說韓國製造偶像太厲害了。什麼樣的人,只要勤奮,只要公司看上了,都能被培養出魅力。那種厲害,就是如此這般的脫胎換骨嗎。不想笑,但不自覺地一直笑,連眼睛都在笑。

在如娛樂巨鱷一般的一間大公司里受到重視,被稱呼為「小公主」,是萬千寵愛的幸運嗎?那張著名的SM十周年照片里,雪莉與社長李秀滿及其他當紅的男愛豆,共同切生日蛋糕。一群成年男人圍繞著一個小女孩,其實最初看到是有些不舒服的。

為什麼作為粉絲的「喜歡」的心情,總是會變成一種「按我願望行事」的要求?有時候,粉絲習慣於希望一個遠在天邊的明星按照自己的想象活著。

就算她的事業不是如粉絲所想的那樣,就算她的「可愛口袋妹妹人設」崩塌了不存在了,究竟於這個世界有什麼負面影響呢。

偶像文化與其說是一種制度上建立什麼工會可以解決的問題,毋寧說是一種文化問題。

是否我們的生活、我們的生命就是這樣。上級控制下級,前輩控制後輩,家長控制小孩。小孩在偶像造夢中也要通過消費獲得權力,讓偶像或娛樂產品必須按照自己的需求運轉。

討厭控制,但卻不自覺陷入控制里,控制自己可以控制和支配的部分,哪怕是虛妄的。

愛豆不再是一個演藝職業,是一個高薪但必須服從否則被拋棄的服務人員。娛樂行業不再是提供內容,而是一種隨時響應的客服。

人是否被異化了。是的。

受眾認為,高薪足夠置換這樣的異化。可人都不應當被異化。

網路段子都說「如果我收入多少我就可以不談戀愛」,這的的確確是這種年代里掙扎的普通人的心裡話。背後是多麼強烈的讓人疲憊的現實。

然而無論如何,一個人能否按照自己的情慾談戀愛,是一個人權問題,而不應該是一個交易問題。

三、「關種」

客觀來說,退團后,雪莉的越來越紅。她走出了女團審美,按照自己的想法打扮自己,她變得更輕盈更有特點。她的是是非非實在太引發議論,讓不關心韓流的人都知道,「雪莉」兩個字,就是新聞。她身上的一切都是話題,髮型、妝容、衣著、寫真、社交網路、戀愛、言論……

因為她,我知道了一個韓語詞:關種。大概意思是,喜歡出位來引發關注的人。

「希望有人注意到自己」在西方可能是一個優點,至少是可以被理解的。但「渴望關注」在東方社會是一種罪過。不知道怎麼形容雪莉帶來的「不順眼」感,就說,因為她關種,因為她總是渴望關注。儘管每個普通人發布社交網路都要展示自己的生活等待點贊。

雪莉常駐綜藝《惡評之夜》的第14集,有Wonder Girls成員譽恩參加,節目中談到譽恩被指責「關種」的問題,雪莉說她的行為不是「關種」。

節目後期花字和主持人現場的玩笑都說雪莉是「最高關種」「關種包青天」。她是被罵「關種」最多的人,所以她可以評價。

而主持人說「最高關種」的時候,雪莉也跟著一起笑了。

但她之後說:「我覺得關種這個詞要消失才對。反正我們都是關種,所以這個詞消失就好了。」

她用開玩笑的拽拽的語氣,說出這些,可她說得對。誰的人生里從來不渴望關注?

看到這些片段會以為她早就想通了。但也不完全是。紀錄片里她面對「渴求關注」這個問題,非常自我懷疑。

她笑了很長時間,不斷用笑容來掩飾自己說:「如果他們說的是真的呢?如果我真的是個怪人呢?」

攻擊對她造成了創傷。即便她想通了道理,但是重複的攻擊在持續。

她無法斬釘截鐵地判斷,是別人錯了。

在另一段的對話中,採訪者問:「你從沒想過這可能是別人的錯嗎?」「一次也沒有嗎?」「你一直沒有想到,這也許不是你的錯?一次都沒有?」

雪莉一開始是答「沒有」。在反覆追問下,她先是強顏歡笑,然後轉動眼珠,抬頭看天,努力不想讓自己哭出來。

在很難控制的情緒之後她還是先用笑容來掩飾自己並問:「我能哭嗎?」

她非常非常不想在鏡頭裡哭,最終忍住眼淚說「我沒有這個選擇」(認為都是別人的錯我沒有錯)。

看《致真理》這部紀錄片,甚至,也許,可以在某種程度上知道她為什麼總是因為「給人的感覺」這種說不清道不明的東西就被罵。

我們儒家社會是多麼厭惡美麗迷人的女人,更加厭惡不安靜的女人,發明了花樣繁多的罪名和思維方式。

眼珠子一直在轉的女人心裡一定在想著勾引人,露出可憐狀的女人必然是精心設計過以魅惑人的。就在最近,「夾子音」都被視作一種裝腔作勢的罪過,天生講話這樣,那隻能被划入一種浪蕩的偽裝的女人行列:聽你的聲音,你又在裝了。

雪莉講話有太多的掩飾,於是她笑、她嘟嘴、她捏住頭髮、她增加很多肢體動作、她的眼神不斷飄忽。

即便不考慮她的掩飾、她的心理狀態,就算一個人天生就講話小動作過多,這也不是罪過。

但是,因為她總是漂亮而不安,於是人們認為是她一定故意的,設計好的,引人關注的,心思太多的。

她頂著「瘋女人」之名,內心從未真正舒展。

雪莉並非沒有過自救,相反地,她從很早開始有自救的嘗試。

她說,20歲那年發生了兩件事:她決定給自己找心理治療師;開始約會。——她再也不聽媽媽的話。

她知道自己在掩飾自己,對於表現出軟弱有「恥感」。

但是她願意公開心聲:「一旦接受自己的脆弱,我可能會變得更強大。」

她很勇敢地自救過,不止一次。

《惡評之夜》的主持人無意中對雪莉說過一句話:「你不應該出生在韓國,你是很酷的好萊塢類型。」

四、女權主義者

訪問中,雪莉認為自己是女權主義者。

雪莉在世時,我們已經感覺到了她有些這方面的嘗試。

2016年起她就不穿內衣,因為這個問題引發過多次討論。

2019年4月,沒穿內衣的雪莉在友人陪伴下直播,被網友提問,「能夠堂堂正正no bra的理由是什麼?」當時雪莉立刻皺眉。雪莉周圍朋友幫忙回答,這裡的人都是no bra。之後一名男性友人安慰雪莉稱:「這是在擔心你呢。」雪莉說:「這是擔心我嗎?不擔心我也行的,我沒關係。但我更討厭那些視線強姦的人。」

參加《惡評之夜》時,雪莉也談到「no bra」的問題,首先她認為這是個人自由。其次,她認為胸罩因為有鋼圈,本身對身體不好。而自己僅僅是為了舒服所以才不穿的,覺得那樣更自然更漂亮。

一旦發布自己不穿內衣的照片,就會被網路抨擊,但她還是一直在發(大約也是「關種」罪狀之一)。但雪莉說,她想打破偏見。

除了不穿內衣外,她曾經發布過那些照片都被攻擊為「性暗示」「不雅」「不可理解」。

而雪莉主張的是女性去恥感和性解放。

實際上,雪莉有很多樸素的對女性友好的態度。比如,雖然不一定贊成,但都會支持女性為自己或為女性立場而發聲。

那些「不可理解的SNS內容」,和被攻擊為「關種」的行為,也許有些是她情緒病的發泄,有些則正是她嘗試對抗的方式。

「我獲得了更大的自由度,把自己從已知和獨自蒙羞的恥辱中解放出來。」

紀錄片還公布了《惡評之夜》14集刪減的片段。

譽恩說自己是女權主義者,然後問男主持人申東燁,是否認為男女應當享有同樣的權利。他說承認女性的權利。譽恩又問,你是女權主義者嗎,申東燁對此顧左右而言他,立刻表示不能被一個詞定義,從「我來講我怎麼教育孩子」扯到「人人都會學習技能對心上人表白」這些離題萬里的事情。

雪莉打斷他問:「你認為男女應該平等嗎?」申東燁說當然。雪莉說:「那你就是女權主義者。」

找了那一期《惡評之夜》,這段是沒有進入正片的,只有申東燁認可男女平等,但沒有「你是不是女權主義者」的拉扯。也沒有雪莉的插話和對「女權主義」的定義。

剪輯后的對話里緊接著的是其他男人的表態:女權主義者有部分極端的人;我認為女性地位更高。

在這樣的環境里,雪莉直截了當地告訴男人「女權」的定義。

如果雪莉沒有離開人世,她這些談話被披露,是否能得到如今天一般的理解?會不會有人說,「不要扯什麼什麼宏大話題來為自己炒作」?

其實,過往種種加在一起,雪莉究竟做過什麼傷天害理為社會所不容的事情?無非就是從可愛偶像的路上離開,然後每件事都看起來不夠「正常」。但她對於社會的傷害性在哪裡?

更文明的社會,對於「無害的不一樣」,寬容度更高。如果「不一樣」沒有什麼不好的,那就讓別人不一樣。

就連所謂「關種」,也是只有在整齊劃一的保守社會裡才會產生的罪名。倘若人們對「不一樣」淡然處之,就根本不會過度關注,那麼也就沒有必要討論不一樣的人是不是在「搏關注」。

男性對於女性有嚴苛的審視,有無盡的物化。那種貶低和碾壓的言論,透著「不把人當人」的暴戾殘忍。

此外,很多議論或中傷女藝人的聲音,也來自女性。

雪莉知道中傷自己的人也有女孩:「她可能沒想到事情會發展成那樣。」「她只不過是倒霉被抓到了而已。「

採訪者問雪莉是否原諒了對方,這引發了她在整個採訪過程里最長時間最不可控的哭泣。但她堅持不想讓鏡頭捕捉到自己的眼淚。

最後她說,採取法律過程只會讓自己更受傷,始終無法平復,無論對方如何道歉,傷害都是一樣的。

是不是這樣:正是因為深深的自我厭惡,女性才會在看到女藝人的時候感受到強烈的「不順眼」,並長篇大論地闡述,「只有女人知道她哪裡不對」「只有女人明白哪些女人不是好人」。

最近幾年互聯網上有一個樸素的聲音曰「少罵女的」。但也有反駁聲音說,佔據優勢的女性已經很難理解普通女性,所以她們只是權貴而已,女權主義和權貴女性無關。

可是,對於女明星、女性公眾人物的厭女苛責,都會影響社會思維模式,而蔓延到每個女性身上。最簡單的就是今天鑒女明星是「茶」「夾子音」「心機」,然後迅速開始鑒身邊的人。

誠然有些女性作為既得利益者和倖存者無法理解別人的處境,但對於她們的辱罵遠超對於結構迫害的批評和反思的時候,是不是先停下來想一想。

承認我們每個人都曾經厭女,也許也要知道我們未來還將會,因為要「不斷與內在的厭女心理做鬥爭」(語出上野千鶴子《從零開始的女性主義》)。因為將那樣深入文化骨髓的東西清除出去並不是一件容易的事情。

自由是終身功課。從感受到自己的別人的痛苦開始。