刀郎這人到底怎麼樣:這三件事「暴露」了他的本性 (Loading...)

資訊 書單 2023-08-01

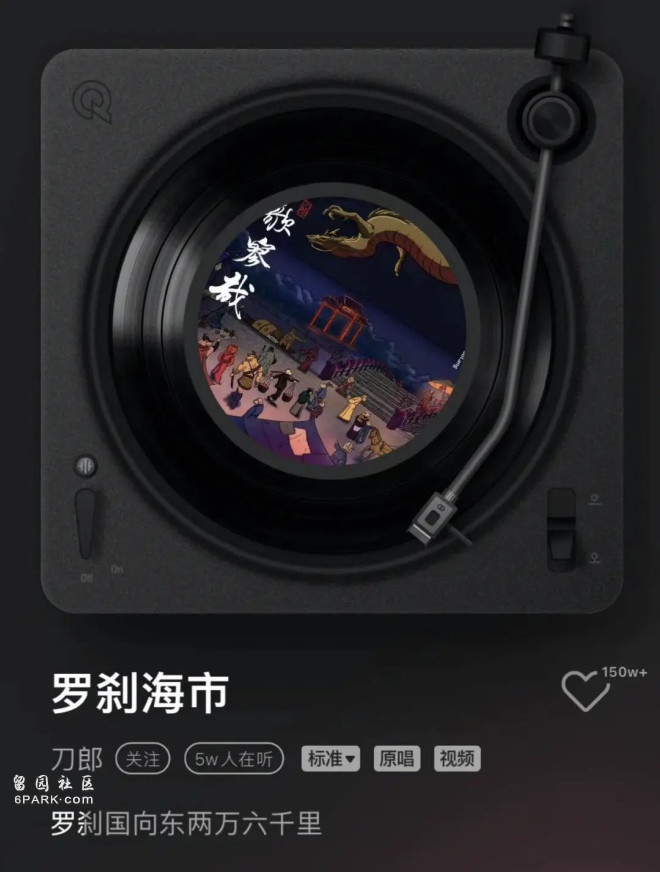

最近刀郎帶著新專輯《山歌廖哉》重現江湖,一曲《羅剎海市》震動全網,全網一周的播放量高達25.6億。

不過很奇怪,作品如此火爆,我們卻沒看到刀郎和刀郎的團隊抓住時機露面、帶貨或參加綜藝節目。

還有一點也很怪,就是《羅剎海市》這首歌推出前,我們也沒有看到任何的推廣和宣傳。這首歌好像完全是靠歌曲本身的力量,以及它的歌詞內容引發的爭議,而火爆全網的。這在當下資本堆流量的時代,實在是相當罕見。

這首歌的歌詞,被網友各種解構、解讀,據說諷刺了曾經批評過刀郎創作的那英、楊坤、汪峰和高曉松等人,搞得他們四人遭遇了「全網大批鬥」,有人甚至造了一個詞,叫歌壇「四大惡人」。

其中,那英、楊坤和高曉松,都被迫出來做了回應。

有記者聯繫了刀郎這邊,問他的創作動機,結果刀郎這邊的回應非常簡短,僅表示「目前我們統一對外不會有任何東西(回應)」。

總之,歌曲雖然火了,可是刀郎和他背後的團隊,顯得非常低調,甚至可以說,近乎完全「隱身」了。

那刀郎到底是怎麼樣一個人?他為什麼要搞得如此神秘呢?書單君這幾天,趁著這波熱度,也研究了下他的人生故事,發現他真挺有意思,絕對是當今歌壇乃至整個娛樂圈的「異數」。

#01爆紅

刀郎,原名羅林,1971年的端午節,出生於四川省資中縣羅泉鎮一個普通的民間藝人家庭,父親是走南闖北的二胡演奏者,母親愛跳舞。

也許是耳濡目染的緣故,刀郎從小就喜歡音樂和各類樂器,初中沒畢業,16歲(1987年)就從資中縣走出來去學習音樂了。

他經常在歌廳打工,遇到自己敬佩的調音師、鍵盤手,就湊前去向人家請教,同時外加自己買來樂理、音樂方面的書籍刻苦鑽研,就這樣一步步提高音樂素養。

他組建過幾個樂隊,從內江、重慶、成都、西安到海南,打過1000塊一個月的工,也賺過好幾萬一月的收入,自1995年起,因結識新疆姑娘朱梅,也就是他的第二任妻子,定居新疆烏魯木齊至今。

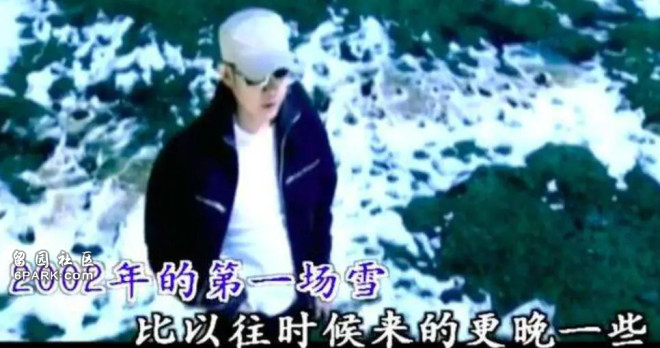

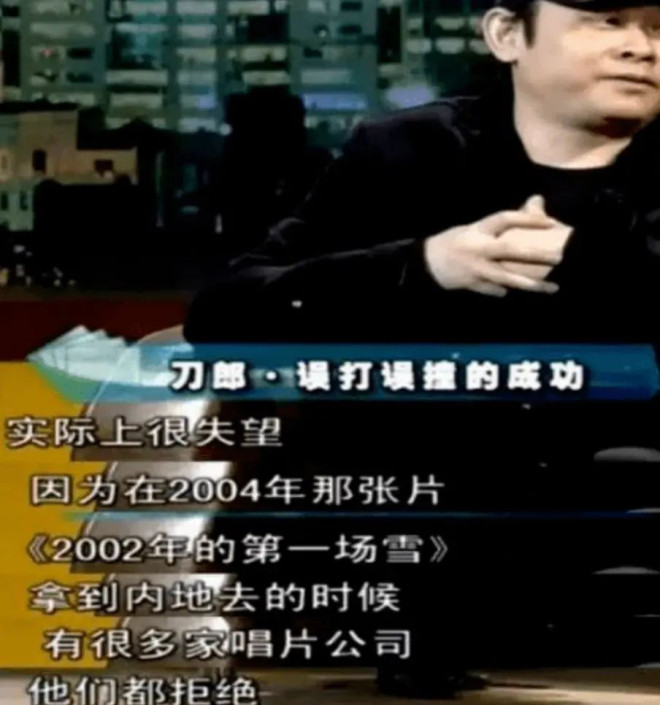

2004年1月6日,他正式推出專輯《2002年的第一場雪》,專輯中的《2002年的第一場雪》《情人》和《衝動的懲罰》等歌曲一經推出,就將他的唱片干出了一個前無古人後無來者的銷量——正版專輯銷量達270萬張,盜版銷量更是以千萬計。

要知道,2004年還屬於眾神廝殺的年代,同年,周杰倫推出了《七里香》這張專輯,SHE則推出了《奇幻旅程》,還有林俊傑的《第二天堂》——其中《江南》就是在這張專輯里的,另外還有張韶涵的《歐若拉》、王力宏的《心中的日月》、五月天的《神的孩子都在跳舞》——火遍兩岸三地的《倔強》這首歌就在這張專輯里。

可就是在這樣激烈的競爭環境里,《2002年的第一場雪》殺出了一條血路。

刀郎這個名字,隨著同名專輯的火爆,自然也火遍了全國。但與其他歌手不一樣,他好像是從石頭裡蹦出來的,走的路子完全不是「先包裝,然後媒體炒作,最後再推歌」這種傳統的歌手路子,而是在沒有任何炒作的情況下,直接就把自己的作品放出來,全靠作品說話。

所以除了他的作品外,一開始媒體上幾乎看不到他的任何個人信息。

當時中央三套的《綜藝快報》特意做了一期節目,叫《尋找刀郎》,還說刀郎和背後的團隊是在玩「神秘包裝」。

有一些記者跑去新疆找刀郎本人,可沒有採到他,因為刀郎確實拒絕接受採訪,尤其不願意露面。即使是中央電視台,他也只願意以電話錄音的形式向全國歌迷問候,電視畫面配的是他的一些日常生活照片。

採訪不到本人,於是記者們就去成都找他父母,弄得刀郎沒辦法,只好把父母從成都接到新疆。還有一些記者跑去刀郎女兒的學校「蹲守」,拍到了刀郎妻子接女兒放學的照片。

一時間,弄得刀郎像港台的偶像歌星一樣,被人偷拍、追逐。

接著,江湖上就盛傳一個傳說,說這刀郎這招真妙啊,反向操作,「玩神秘」,把媒體胃口調得足足的。

但真實的情況是,刀郎並不是玩什麼神秘,他就是純粹不擅長與媒體打交道,也不懂炒作是怎麼回事。

面對蜂擁而至的媒體,刀郎不明白為什麼大家都要在短時間內搶著採訪他,而且他還擔心厚此薄彼,怕接受了這家媒體採訪,就抹不開面拒絕另一家。

他有一次對一位熟悉他的記者說,「你這段時間能不能休息休息,過上兩三個月再寫我。媒體也不要這麼集中寫我好不好?」

他不明白,媒體要的就是一個「快」、「新鮮」、「熱鬧」。

結果,在那段媒體追他追得最凶的時間,他反而躲了起來,把所有事情都推給了他的經紀人李松強。

#02純粹性

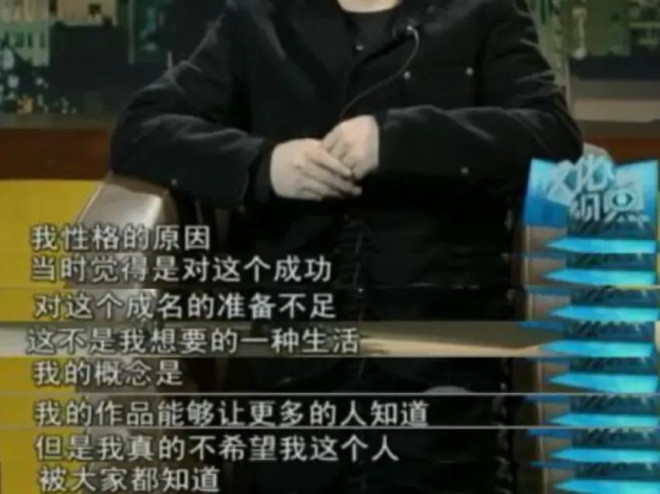

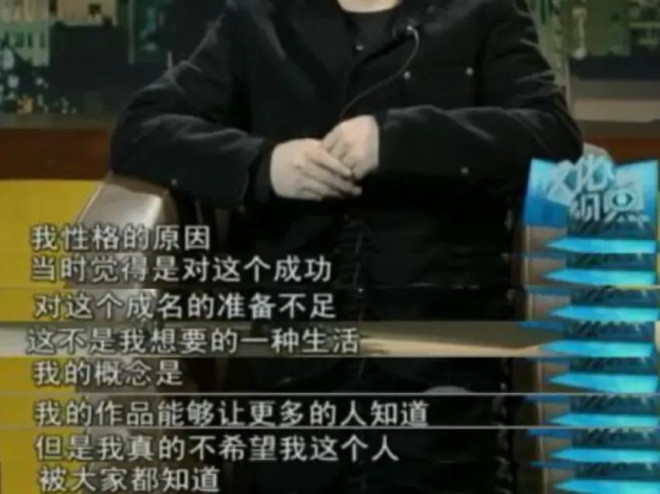

除了不懂媒體炒作,刀郎也確實害怕頻繁露面,會讓自己變得浮躁,傷害了純潔的音樂靈感。

所以最火那段時間,他幹了一件今天看起來特別傻的事——關了手機,完全不與外界聯繫。

所以即使歌曲紅得發紫,他也沒有趁熱接商演,不簽售,更不參加任何綜藝、訪談節目。

但他不明白的是,這種發歌之前不炒作,發歌之後,任憑歌曲再紅也不利用的「另類」做法,看起來好像是個人的選擇,卻也會得罪人,甚至足以惹怒整個圈子。

因為刀郎這種打法,完全打破了流行歌曲工業製作的基本套路,而他的銷量又像那英說的,足以讓人閉嘴。

這就讓那些習慣了炒作,花了大量金錢去做營銷、買媒體版面和畫面的人不知所措了,也讓那些圍繞這些套路吃飯的從業者感覺自己沒有價值了。

2004年7月10日,刀郎把第一次公開露面,獻給了張藝謀導演的電影《十面埋伏》舉辦的演唱會。

這次露面,沒有引起什麼特別的反響,但《三聯生活周刊》的記者說,「現場的大屏幕上,分明可以看到他眼中的淚花」。

為什麼初次露面的刀郎會眼含淚花呢?

原因是,就在他的專輯大賣、一次次打破銷售紀錄的同時,針對他的各種爭議和批評,也蜂擁而來。

關鍵,那些批評和爭議,不僅罵得特別狠特別惡毒,而且還多是出自專業的音樂圈子,大有逐他出圈的意味。

最溫和的是來自歌壇大佬劉歡的漠然,「我認為我們不應該過多地評價他。」

最不屑的是製作人兼歌手小柯:「我從未聽過刀郎,雖然有無數記者問我怎麼看他的音樂,可我每次只有說對不起。……其實想聽來著,曾經想從網上下載,可見到炒得這麼厲害,再一聽別人的描述就不想聽了。因為我能想出他音樂的樣子,肯定不是我愛聽的那個路子。」

樂評人郝舫說,「從生理上討厭」、「給我十萬塊也不寫這種歌,完全沒有感覺」。「如果在飯館里聽到《2002年的第一場雪》,就會要求老闆關小一點,怪腔怪調的」。

高曉松認為,「他的專輯我可能會直接扔進垃圾筒」「當媒體冷眼從一張非常好的唱片旁邊走過去,而撲向一個奇怪的東西的時候,我們非常難過」。

那英說,「他的作品不具備審美觀點」。

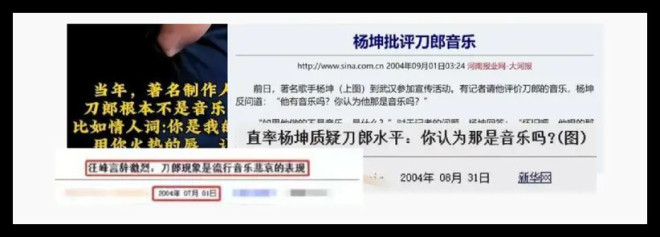

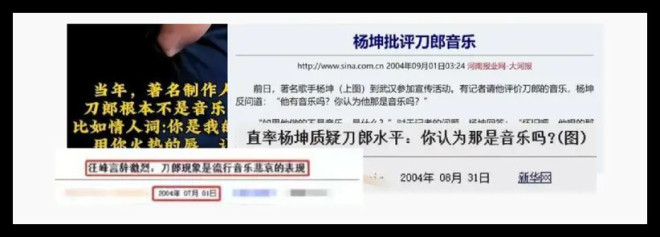

楊坤說,「他有音樂嗎?他的歌曲簡直是讓中國流行音樂倒退了15年!」

當然還有汪峰,他針對《十面埋伏》演唱會上刀郎的表現做出了評論:

「刀郎的成功全是拜媒體所賜,如果沒有惡炒,他根本不會有如今的虛假繁榮。無論專業、創作實力,還是作品本身,他的歌都很普通,與羅大佑、崔健那些經典之作有著天壤之別。《十面埋伏》首映式上,刀郎無人喝彩的場面就是最好的證明。大家這樣去捧他,實在讓人感到悲哀。」

總之,一大堆的所謂的專業音樂人,用了極其刻薄的言語評論刀郎的走紅,不僅把他貶得一文不值。

很多人說這些音樂人是出自嫉妒,但我們今天回頭來看,說那是一場集體職業霸凌也不為過。

就像《三聯生活周刊》所言,當時刀郎商業上的成功,將唱片界大多數從業者推到了一個無比難堪的位置,這些人出於職業虛榮心,憤怒、不解也不願意承認刀郎音樂人的角色,所以他們最常見的評價是,他「不是我們的路子」。

我們前面說過,對音樂,刀郎是從小就有濃厚的興趣且發自內心喜歡的,而且走紅之前以此為職業十七八年了,他為了《2002年的第一場雪》這張專輯,也並不是虎皮潦草應付,而是花了大量的心血去採風、甄選和製作,態度是相當認真且專業的。

所以他的走紅,不是靠運氣,更不是像高曉松、汪峰說的「靠媒體炒作」,是他專業的水準真就到了那個火候,自然就紅了。

但越是認真做音樂,聽了那些近乎霸凌的批評,才會愈發感覺難受吧。

可早期的刀郎,偏偏還是一個非常敏感的人,而且無論對自己的才華還是長相,他都表現出一副非常謙卑乃至自卑的樣子。而迅速走紅也沒有給他帶去更多自信,反而讓他感覺害怕、壓力山大:

「當時我一直想逃避音樂之外的事情,內心也比較恐懼。有段時間連上台都不自信,覺得大家其實不喜歡我。」

了解他這樣內斂乃至有點內向的性格,也就不難理解他為什麼會在《十面埋伏》演唱會上眼含淚花了。

此後,雖然遭受巨大壓力,他還是把主要精力都放在音樂上,並依然按過去的路子,只推出音樂作品,而不搞任何的炒作,連商演也極少。

這就給公眾造成一個印象:他似乎隔三岔五就「玩消失」,同時有時候又突然」復出「。

其實,他只是比那些喜歡批評人的音樂人,都要更加純粹地撲在自己的音樂上而已。

他時而「消失」時而「復出」,是因為他從來不屑於通過媒體炒作、綜藝和訪談維持所謂的「熱度」——有作品就發沒作品就靜下心製作,更沒興趣開通個人社交媒體去曝光自己——他以前唯一使用的社交媒體,是他偶爾會出現在他個人的百度貼吧里,與歌迷進行短暫的互動。

面對於這樣一個純粹的音樂人,公眾自然是喜歡、欣賞加敬佩的,而對於那些道貌岸然批評他的蠅營狗苟之輩,人們當然也會有自己的判斷。

據說刀郎經紀人李松強的辦公室里,一張專輯海報上寫著刀郎的話:世事變化,滄海桑田,我心依然。刀郎說,「寫那幾句話的時候,是想隨時提醒自己,永遠要心態平和」。

#03草根性

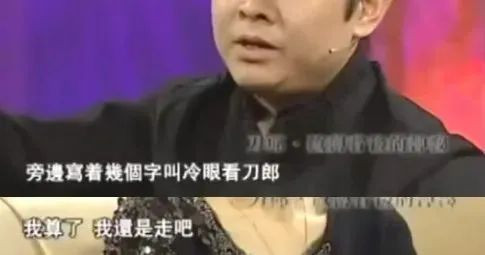

雖然內地很多的專業音樂人,都不看好刀郎的音樂,一些的港台的音樂人,卻非常欣賞和喜歡刀郎。

這其中,包括譚詠麟、李宗盛、羅大佑和劉德華等。

譚詠麟,當年聽了刀郎的音樂后,非常喜歡,表示「至少十年內,是不會再出現刀郎這樣的人才了」,並立刻就要和刀郎合作。

後來刀郎為譚詠麟寫了《披著羊皮的狼》這首歌,火紅一時,而譚詠麟因為等不及這首新歌,甚至先把《2002年的第一場雪》翻唱成了一首粵語歌《講不出告別》。後來兩人開演唱會,都請過對方當嘉賓,可以說是心心相惜的兩個人了。

而李宗盛也非常欣賞刀郎,認為刀郎這歌手「非常有意思」,他後來參與制作了刀郎專輯《喀什噶爾胡楊》。

羅大佑也曾經表示,自己喜歡聽刀郎的歌。

還有劉德華也說過,能和自己的《忘情水》相提並論的,也就只有刀郎的《衝動的懲罰》了。

其實內地,也不乏喜歡和欣賞刀郎的專業音樂人。

比如著名的音樂製作人、泰和麥田唱片的老闆宋柯,他是第一個將刀郎《2002年的第一場雪》這張專輯推薦給北京各大音像商店的人。他說,「音樂沒有貴賤,只有好聽和不好聽之分,只有大師和匠人之分,只有風格之分」。

那這就有個問題,為什麼一向被人視為土、粗糲的刀郎的音樂,不適應內地氣候,反倒受一些港台音樂人的歡迎呢?

前幾天書單君看到過一個分析,覺得很有道理。該分析說,其實原因也不複雜,主要是因為港台的那些音樂人,多是通過市場打拚出來的,換句話說,他們也跟刀郎一樣,都是草根出身,天然就具備平民精神。

這方面的代表,最典型的莫過於將底層刻畫得淋漓盡致的星爺了。

相反,內地許多的藝人,雖然經常喊為底層人民群眾服務,卻多是依靠非市場力量追捧起來的,許多音樂人,像鄙視刀郎的高曉松、那英,都算是所謂廟堂、學院以及精英圈子裡走出來的人,自然就一副高高在上、俯瞰眾生的樣子,他們內心裡對於所謂「高雅」和「俗氣」,有著一套根深蒂固、不容侵犯的觀念。

所以本質上,也不是港台和內地的區別,而是市場和廟堂的分野。因此內地市場化比較成功的歌手、藝人,也都非常支持刀郎和他的作品,比如唱過《兩隻蝴蝶》的龐龍,鳳凰創奇,還有趙本山、小瀋陽,都是刀郎的支持者。

刀郎剛火那會,大概也是因為草根出身,不夠自信乃至自卑,面對批評不敢反抗,眼淚往肚子里咽。他花了很長時間,才從這種莫名的壓力和自卑中走出來。

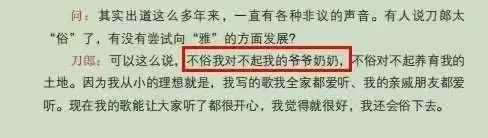

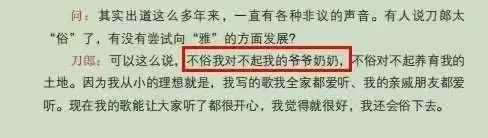

2011年,被認為是刀郎的「復出」年,那一年他接了很多商演,還參加了一些電視節目,有一家媒體問他,這麼多年,有沒有嘗試過向「雅」的方面發展,他近乎憤怒地回答:

「不俗我對不起我的爺爺奶奶,不俗對不起養育我的土地。因為我從小的理想就是,我寫的歌我全家都愛聽、我的親戚朋友都愛聽。現在我的歌能讓大家聽了都開心,我覺得就很好,我還會俗下去。」

其實刀郎大火的2004年,也正是鳳凰傳奇、龐龍《兩隻蝴蝶》、楊臣綱《老鼠愛大米》之類被視為「三俗」的歌大行其道之時,它們正通過網路爆紅,或成為手機彩鈴。

但很快,這股風氣,就被各種自詡精英的人看不慣而備受批評了。 直到2011年,作為這股風氣的代表人物,刀郎才有自信為自己「正名」:

「有一次我看到一部拍攝上海老年人生活的電影,他們平時生活很孤單、也很潦倒,唯一的愛好就是到廣場上唱歌,唱的就是《兩隻蝴蝶》。這讓我非常震撼,這就是音樂的力量。」

可見,到這一步,刀郎應該是完全認同自己而不再自卑了。

說到這兒,書單君也不禁想起一句偉人說過的話:人民喜聞樂見,你不喜歡,你算老幾?

#04初心

刀郎音樂之路上,除了自始至終被一幫所謂「高雅」音樂人排擠外,其實他也遇到過非常多蠅營狗苟的事情。

比如他剛紅那會,有個記者把他同事採訪得到的刀郎的私人日記、未發表的刀郎文章,全都偷了去,在上海某出版社出版了《誰是刀郎》一書。

還有北京某家報紙,儘管與刀郎遠隔千山萬水,也沒採訪他,就推出了一篇全面否定他的文章,接著展開所謂「刀郎現象」大討論;

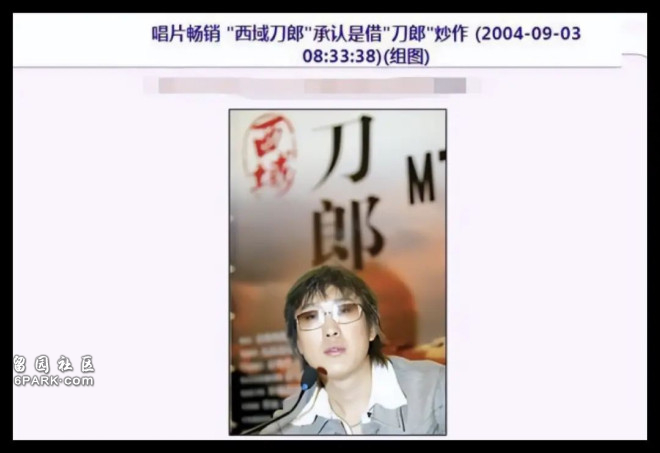

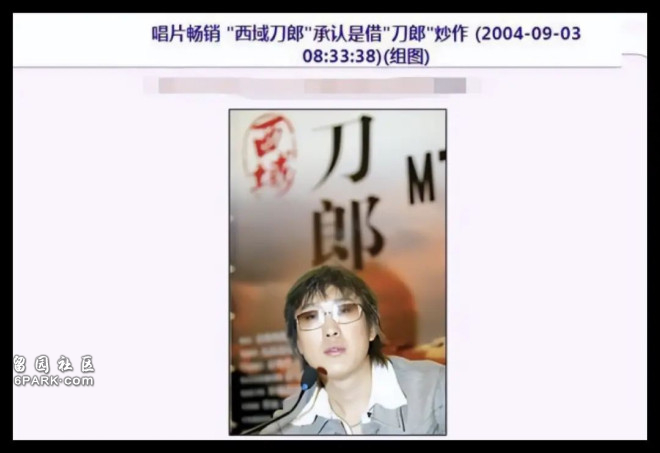

更噁心他的,是那會還有幾個已經唱出點名堂的歌手,也來蹭他熱度,紛紛以「××刀郎」的名義推出自己的歌曲,弄得刀郎本人哭笑不得,他們辯解說,刀郎這個詞本就是新疆的地名,你能用,為何我不能用?

一直到2006年,刀郎還跟一個自詡為「西域刀郎」的歌手潘曉峰打官司,當時鬧得沸沸揚揚,被媒體稱為「真假刀郎之爭」。

而就在《羅剎海市》前幾個月,刀郎還在跟他以前的一個好友降央卓瑪打官司,他控告後者侵犯《西海情歌》版權,據說兩人之間發生過42次訴訟。

我們前面說過,刀郎是個非常純粹的音樂人,這些破事當然會搞得他非常煩,也會嚴重影響他的創作。

做音樂,有人是為了賺錢,有人是為了出名,這都不稀奇。我相信,刀郎也不例外。不過當自己爆紅后,名利都有了后,還能繼續做點什麼,那就非常考驗一個人的人品和格局了。

比如,面對曾經批評過自己的人,現在成功了,那是不是就要起身去「復仇」呢?

很多網友,顯然格局沒有打開,把刀郎的《羅剎海市》視為復仇之作。其實對於那些批評者,他曾經有過零星的回應的,但從來沒有見過他激烈去反駁批評者。

比如對於那英的批評,他就回應說,自己並不會因為那英的言論而生氣或沮喪,因為音樂是一種很主觀的東西,每個人對音樂的品味和喜好都不同。

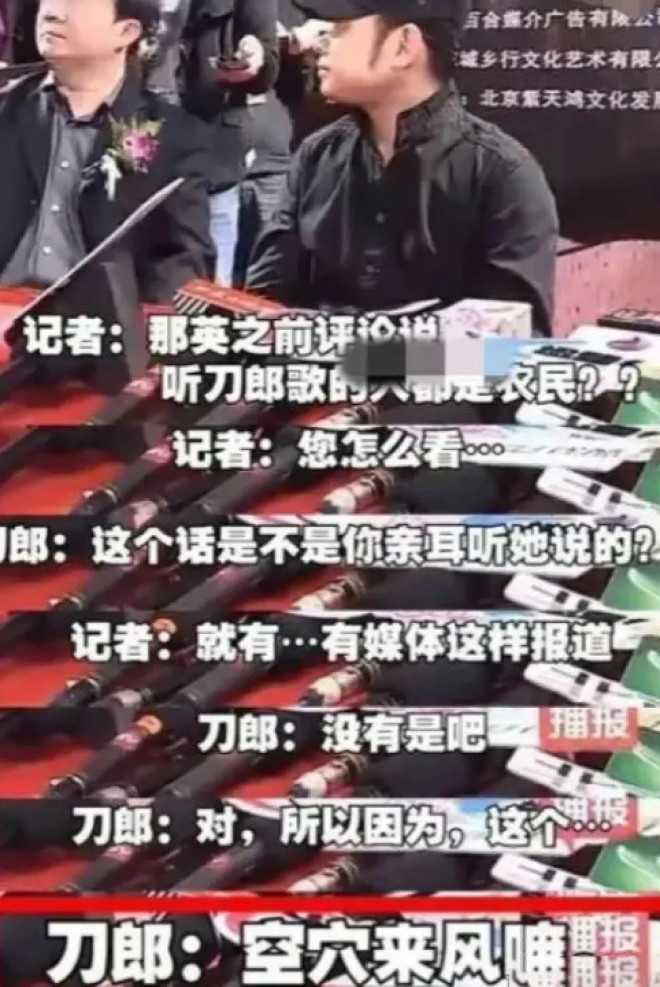

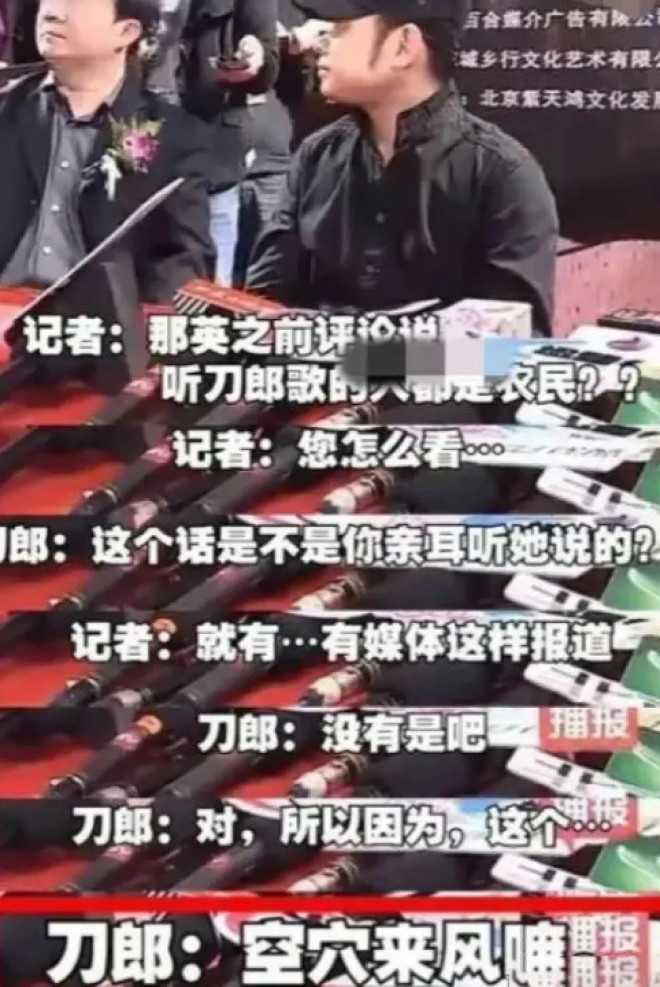

還有一次,有個記者把那英的批評與「聽刀郎的歌都是農民」這句話聯繫起來,他當場就回了一句,「空穴來風」,沒有反駁那英,反而為其澄清。

另外,他對汪峰也沒有積怨。有一年,旭日陽剛翻唱了汪峰的《春天裡》,火了,後來汪峰表示要維權,有記者問刀郎怎麼看待這事,結果他反而為汪峰說話:「我覺得讓歌手親自去維權,這是一種悲哀。」

包括這次《羅剎海市》大火后,記者去問他創作動機,刀郎也沒有說特別針對誰。

總之,刀郎絕不是那種自己火了,就一定要說自己正確,或者一定要對那些批評過他的人實施「報復」的人。

他的心胸,比我們想象中要寬廣和淡然。

那麼他創作《羅剎海市》這首歌到底是為什麼呢?

其實這首歌,是最能體現他真正的創作初心的一首歌。這首歌的曲風和歌詞,都是相對複雜的,作為專業的創作者,同時作為超級爆款的製造者,刀郎肯定特別清楚,它是不太容易下沉和傳唱的。

但刀郎這人真正令人感佩的地方也就這兒,他不想再重複自己了,而是想要探索點自己年少時沒有機會做的東西。

話說很多年前,刀郎組建過一個樂隊,名字叫「手術刀」,意思就是希望自己也能像羅大佑或鮑勃·迪倫一樣,唱一些比較尖銳的批評社會不平事的歌曲,成為解剖社會的手術刀。

不過很長一段時間裡,他沒辦法像羅大佑或鮑勃·迪倫一樣獲得市場認可,忙於生計,因此也無暇去創作「手術刀」一般鋒利的歌曲。

而在歷經各種詆毀以及巨大的成功后,刀郎終於有機會了,《羅剎海市》這首歌,顯然就是對當初夢想的最好的迴響。這首歌,以蒲松齡的故事藍本改寫成的凌厲歌詞,橫眉冷對世間黑白顛倒的荒誕,黑色幽默中透露著深刻的人文關懷。

從「手術刀」樂隊到《羅剎海市》,中間橫跨了近30年。刀郎本人,也從一個青蔥少年,變成了大腹便便的老中年。一個歌手、音樂創作人,能將自己的初心保持30年,試問,歌壇乃至整個藝能界,又有幾人能做到呢?

與他相比,許多當初所謂的歌手、創作者,一個個詩與遠方、怒放的生命,可現在呢,別說音樂路上保持初心、不斷探索了,事實上連音樂這條路都早已經放棄了,而是利用過去依靠音樂獲得的一點殘存的聲名,活躍在各大綜藝和真人秀里。

所謂「走出半生,歸來仍是少年」,大概也就只有刀郎了吧。

不過很奇怪,作品如此火爆,我們卻沒看到刀郎和刀郎的團隊抓住時機露面、帶貨或參加綜藝節目。

還有一點也很怪,就是《羅剎海市》這首歌推出前,我們也沒有看到任何的推廣和宣傳。這首歌好像完全是靠歌曲本身的力量,以及它的歌詞內容引發的爭議,而火爆全網的。這在當下資本堆流量的時代,實在是相當罕見。

這首歌的歌詞,被網友各種解構、解讀,據說諷刺了曾經批評過刀郎創作的那英、楊坤、汪峰和高曉松等人,搞得他們四人遭遇了「全網大批鬥」,有人甚至造了一個詞,叫歌壇「四大惡人」。

其中,那英、楊坤和高曉松,都被迫出來做了回應。

有記者聯繫了刀郎這邊,問他的創作動機,結果刀郎這邊的回應非常簡短,僅表示「目前我們統一對外不會有任何東西(回應)」。

總之,歌曲雖然火了,可是刀郎和他背後的團隊,顯得非常低調,甚至可以說,近乎完全「隱身」了。

那刀郎到底是怎麼樣一個人?他為什麼要搞得如此神秘呢?書單君這幾天,趁著這波熱度,也研究了下他的人生故事,發現他真挺有意思,絕對是當今歌壇乃至整個娛樂圈的「異數」。

#01爆紅

刀郎,原名羅林,1971年的端午節,出生於四川省資中縣羅泉鎮一個普通的民間藝人家庭,父親是走南闖北的二胡演奏者,母親愛跳舞。

也許是耳濡目染的緣故,刀郎從小就喜歡音樂和各類樂器,初中沒畢業,16歲(1987年)就從資中縣走出來去學習音樂了。

他經常在歌廳打工,遇到自己敬佩的調音師、鍵盤手,就湊前去向人家請教,同時外加自己買來樂理、音樂方面的書籍刻苦鑽研,就這樣一步步提高音樂素養。

他組建過幾個樂隊,從內江、重慶、成都、西安到海南,打過1000塊一個月的工,也賺過好幾萬一月的收入,自1995年起,因結識新疆姑娘朱梅,也就是他的第二任妻子,定居新疆烏魯木齊至今。

2004年1月6日,他正式推出專輯《2002年的第一場雪》,專輯中的《2002年的第一場雪》《情人》和《衝動的懲罰》等歌曲一經推出,就將他的唱片干出了一個前無古人後無來者的銷量——正版專輯銷量達270萬張,盜版銷量更是以千萬計。

要知道,2004年還屬於眾神廝殺的年代,同年,周杰倫推出了《七里香》這張專輯,SHE則推出了《奇幻旅程》,還有林俊傑的《第二天堂》——其中《江南》就是在這張專輯里的,另外還有張韶涵的《歐若拉》、王力宏的《心中的日月》、五月天的《神的孩子都在跳舞》——火遍兩岸三地的《倔強》這首歌就在這張專輯里。

可就是在這樣激烈的競爭環境里,《2002年的第一場雪》殺出了一條血路。

刀郎這個名字,隨著同名專輯的火爆,自然也火遍了全國。但與其他歌手不一樣,他好像是從石頭裡蹦出來的,走的路子完全不是「先包裝,然後媒體炒作,最後再推歌」這種傳統的歌手路子,而是在沒有任何炒作的情況下,直接就把自己的作品放出來,全靠作品說話。

所以除了他的作品外,一開始媒體上幾乎看不到他的任何個人信息。

當時中央三套的《綜藝快報》特意做了一期節目,叫《尋找刀郎》,還說刀郎和背後的團隊是在玩「神秘包裝」。

有一些記者跑去新疆找刀郎本人,可沒有採到他,因為刀郎確實拒絕接受採訪,尤其不願意露面。即使是中央電視台,他也只願意以電話錄音的形式向全國歌迷問候,電視畫面配的是他的一些日常生活照片。

採訪不到本人,於是記者們就去成都找他父母,弄得刀郎沒辦法,只好把父母從成都接到新疆。還有一些記者跑去刀郎女兒的學校「蹲守」,拍到了刀郎妻子接女兒放學的照片。

一時間,弄得刀郎像港台的偶像歌星一樣,被人偷拍、追逐。

接著,江湖上就盛傳一個傳說,說這刀郎這招真妙啊,反向操作,「玩神秘」,把媒體胃口調得足足的。

但真實的情況是,刀郎並不是玩什麼神秘,他就是純粹不擅長與媒體打交道,也不懂炒作是怎麼回事。

面對蜂擁而至的媒體,刀郎不明白為什麼大家都要在短時間內搶著採訪他,而且他還擔心厚此薄彼,怕接受了這家媒體採訪,就抹不開面拒絕另一家。

他有一次對一位熟悉他的記者說,「你這段時間能不能休息休息,過上兩三個月再寫我。媒體也不要這麼集中寫我好不好?」

他不明白,媒體要的就是一個「快」、「新鮮」、「熱鬧」。

結果,在那段媒體追他追得最凶的時間,他反而躲了起來,把所有事情都推給了他的經紀人李松強。

#02純粹性

除了不懂媒體炒作,刀郎也確實害怕頻繁露面,會讓自己變得浮躁,傷害了純潔的音樂靈感。

所以最火那段時間,他幹了一件今天看起來特別傻的事——關了手機,完全不與外界聯繫。

所以即使歌曲紅得發紫,他也沒有趁熱接商演,不簽售,更不參加任何綜藝、訪談節目。

但他不明白的是,這種發歌之前不炒作,發歌之後,任憑歌曲再紅也不利用的「另類」做法,看起來好像是個人的選擇,卻也會得罪人,甚至足以惹怒整個圈子。

因為刀郎這種打法,完全打破了流行歌曲工業製作的基本套路,而他的銷量又像那英說的,足以讓人閉嘴。

這就讓那些習慣了炒作,花了大量金錢去做營銷、買媒體版面和畫面的人不知所措了,也讓那些圍繞這些套路吃飯的從業者感覺自己沒有價值了。

2004年7月10日,刀郎把第一次公開露面,獻給了張藝謀導演的電影《十面埋伏》舉辦的演唱會。

這次露面,沒有引起什麼特別的反響,但《三聯生活周刊》的記者說,「現場的大屏幕上,分明可以看到他眼中的淚花」。

為什麼初次露面的刀郎會眼含淚花呢?

原因是,就在他的專輯大賣、一次次打破銷售紀錄的同時,針對他的各種爭議和批評,也蜂擁而來。

關鍵,那些批評和爭議,不僅罵得特別狠特別惡毒,而且還多是出自專業的音樂圈子,大有逐他出圈的意味。

最溫和的是來自歌壇大佬劉歡的漠然,「我認為我們不應該過多地評價他。」

最不屑的是製作人兼歌手小柯:「我從未聽過刀郎,雖然有無數記者問我怎麼看他的音樂,可我每次只有說對不起。……其實想聽來著,曾經想從網上下載,可見到炒得這麼厲害,再一聽別人的描述就不想聽了。因為我能想出他音樂的樣子,肯定不是我愛聽的那個路子。」

樂評人郝舫說,「從生理上討厭」、「給我十萬塊也不寫這種歌,完全沒有感覺」。「如果在飯館里聽到《2002年的第一場雪》,就會要求老闆關小一點,怪腔怪調的」。

高曉松認為,「他的專輯我可能會直接扔進垃圾筒」「當媒體冷眼從一張非常好的唱片旁邊走過去,而撲向一個奇怪的東西的時候,我們非常難過」。

那英說,「他的作品不具備審美觀點」。

楊坤說,「他有音樂嗎?他的歌曲簡直是讓中國流行音樂倒退了15年!」

當然還有汪峰,他針對《十面埋伏》演唱會上刀郎的表現做出了評論:

「刀郎的成功全是拜媒體所賜,如果沒有惡炒,他根本不會有如今的虛假繁榮。無論專業、創作實力,還是作品本身,他的歌都很普通,與羅大佑、崔健那些經典之作有著天壤之別。《十面埋伏》首映式上,刀郎無人喝彩的場面就是最好的證明。大家這樣去捧他,實在讓人感到悲哀。」

總之,一大堆的所謂的專業音樂人,用了極其刻薄的言語評論刀郎的走紅,不僅把他貶得一文不值。

很多人說這些音樂人是出自嫉妒,但我們今天回頭來看,說那是一場集體職業霸凌也不為過。

就像《三聯生活周刊》所言,當時刀郎商業上的成功,將唱片界大多數從業者推到了一個無比難堪的位置,這些人出於職業虛榮心,憤怒、不解也不願意承認刀郎音樂人的角色,所以他們最常見的評價是,他「不是我們的路子」。

我們前面說過,對音樂,刀郎是從小就有濃厚的興趣且發自內心喜歡的,而且走紅之前以此為職業十七八年了,他為了《2002年的第一場雪》這張專輯,也並不是虎皮潦草應付,而是花了大量的心血去採風、甄選和製作,態度是相當認真且專業的。

所以他的走紅,不是靠運氣,更不是像高曉松、汪峰說的「靠媒體炒作」,是他專業的水準真就到了那個火候,自然就紅了。

但越是認真做音樂,聽了那些近乎霸凌的批評,才會愈發感覺難受吧。

可早期的刀郎,偏偏還是一個非常敏感的人,而且無論對自己的才華還是長相,他都表現出一副非常謙卑乃至自卑的樣子。而迅速走紅也沒有給他帶去更多自信,反而讓他感覺害怕、壓力山大:

「當時我一直想逃避音樂之外的事情,內心也比較恐懼。有段時間連上台都不自信,覺得大家其實不喜歡我。」

了解他這樣內斂乃至有點內向的性格,也就不難理解他為什麼會在《十面埋伏》演唱會上眼含淚花了。

此後,雖然遭受巨大壓力,他還是把主要精力都放在音樂上,並依然按過去的路子,只推出音樂作品,而不搞任何的炒作,連商演也極少。

這就給公眾造成一個印象:他似乎隔三岔五就「玩消失」,同時有時候又突然」復出「。

其實,他只是比那些喜歡批評人的音樂人,都要更加純粹地撲在自己的音樂上而已。

他時而「消失」時而「復出」,是因為他從來不屑於通過媒體炒作、綜藝和訪談維持所謂的「熱度」——有作品就發沒作品就靜下心製作,更沒興趣開通個人社交媒體去曝光自己——他以前唯一使用的社交媒體,是他偶爾會出現在他個人的百度貼吧里,與歌迷進行短暫的互動。

面對於這樣一個純粹的音樂人,公眾自然是喜歡、欣賞加敬佩的,而對於那些道貌岸然批評他的蠅營狗苟之輩,人們當然也會有自己的判斷。

據說刀郎經紀人李松強的辦公室里,一張專輯海報上寫著刀郎的話:世事變化,滄海桑田,我心依然。刀郎說,「寫那幾句話的時候,是想隨時提醒自己,永遠要心態平和」。

#03草根性

雖然內地很多的專業音樂人,都不看好刀郎的音樂,一些的港台的音樂人,卻非常欣賞和喜歡刀郎。

這其中,包括譚詠麟、李宗盛、羅大佑和劉德華等。

譚詠麟,當年聽了刀郎的音樂后,非常喜歡,表示「至少十年內,是不會再出現刀郎這樣的人才了」,並立刻就要和刀郎合作。

後來刀郎為譚詠麟寫了《披著羊皮的狼》這首歌,火紅一時,而譚詠麟因為等不及這首新歌,甚至先把《2002年的第一場雪》翻唱成了一首粵語歌《講不出告別》。後來兩人開演唱會,都請過對方當嘉賓,可以說是心心相惜的兩個人了。

而李宗盛也非常欣賞刀郎,認為刀郎這歌手「非常有意思」,他後來參與制作了刀郎專輯《喀什噶爾胡楊》。

羅大佑也曾經表示,自己喜歡聽刀郎的歌。

還有劉德華也說過,能和自己的《忘情水》相提並論的,也就只有刀郎的《衝動的懲罰》了。

其實內地,也不乏喜歡和欣賞刀郎的專業音樂人。

比如著名的音樂製作人、泰和麥田唱片的老闆宋柯,他是第一個將刀郎《2002年的第一場雪》這張專輯推薦給北京各大音像商店的人。他說,「音樂沒有貴賤,只有好聽和不好聽之分,只有大師和匠人之分,只有風格之分」。

那這就有個問題,為什麼一向被人視為土、粗糲的刀郎的音樂,不適應內地氣候,反倒受一些港台音樂人的歡迎呢?

前幾天書單君看到過一個分析,覺得很有道理。該分析說,其實原因也不複雜,主要是因為港台的那些音樂人,多是通過市場打拚出來的,換句話說,他們也跟刀郎一樣,都是草根出身,天然就具備平民精神。

這方面的代表,最典型的莫過於將底層刻畫得淋漓盡致的星爺了。

相反,內地許多的藝人,雖然經常喊為底層人民群眾服務,卻多是依靠非市場力量追捧起來的,許多音樂人,像鄙視刀郎的高曉松、那英,都算是所謂廟堂、學院以及精英圈子裡走出來的人,自然就一副高高在上、俯瞰眾生的樣子,他們內心裡對於所謂「高雅」和「俗氣」,有著一套根深蒂固、不容侵犯的觀念。

所以本質上,也不是港台和內地的區別,而是市場和廟堂的分野。因此內地市場化比較成功的歌手、藝人,也都非常支持刀郎和他的作品,比如唱過《兩隻蝴蝶》的龐龍,鳳凰創奇,還有趙本山、小瀋陽,都是刀郎的支持者。

刀郎剛火那會,大概也是因為草根出身,不夠自信乃至自卑,面對批評不敢反抗,眼淚往肚子里咽。他花了很長時間,才從這種莫名的壓力和自卑中走出來。

2011年,被認為是刀郎的「復出」年,那一年他接了很多商演,還參加了一些電視節目,有一家媒體問他,這麼多年,有沒有嘗試過向「雅」的方面發展,他近乎憤怒地回答:

「不俗我對不起我的爺爺奶奶,不俗對不起養育我的土地。因為我從小的理想就是,我寫的歌我全家都愛聽、我的親戚朋友都愛聽。現在我的歌能讓大家聽了都開心,我覺得就很好,我還會俗下去。」

其實刀郎大火的2004年,也正是鳳凰傳奇、龐龍《兩隻蝴蝶》、楊臣綱《老鼠愛大米》之類被視為「三俗」的歌大行其道之時,它們正通過網路爆紅,或成為手機彩鈴。

但很快,這股風氣,就被各種自詡精英的人看不慣而備受批評了。 直到2011年,作為這股風氣的代表人物,刀郎才有自信為自己「正名」:

「有一次我看到一部拍攝上海老年人生活的電影,他們平時生活很孤單、也很潦倒,唯一的愛好就是到廣場上唱歌,唱的就是《兩隻蝴蝶》。這讓我非常震撼,這就是音樂的力量。」

可見,到這一步,刀郎應該是完全認同自己而不再自卑了。

說到這兒,書單君也不禁想起一句偉人說過的話:人民喜聞樂見,你不喜歡,你算老幾?

#04初心

刀郎音樂之路上,除了自始至終被一幫所謂「高雅」音樂人排擠外,其實他也遇到過非常多蠅營狗苟的事情。

比如他剛紅那會,有個記者把他同事採訪得到的刀郎的私人日記、未發表的刀郎文章,全都偷了去,在上海某出版社出版了《誰是刀郎》一書。

還有北京某家報紙,儘管與刀郎遠隔千山萬水,也沒採訪他,就推出了一篇全面否定他的文章,接著展開所謂「刀郎現象」大討論;

更噁心他的,是那會還有幾個已經唱出點名堂的歌手,也來蹭他熱度,紛紛以「××刀郎」的名義推出自己的歌曲,弄得刀郎本人哭笑不得,他們辯解說,刀郎這個詞本就是新疆的地名,你能用,為何我不能用?

一直到2006年,刀郎還跟一個自詡為「西域刀郎」的歌手潘曉峰打官司,當時鬧得沸沸揚揚,被媒體稱為「真假刀郎之爭」。

而就在《羅剎海市》前幾個月,刀郎還在跟他以前的一個好友降央卓瑪打官司,他控告後者侵犯《西海情歌》版權,據說兩人之間發生過42次訴訟。

我們前面說過,刀郎是個非常純粹的音樂人,這些破事當然會搞得他非常煩,也會嚴重影響他的創作。

做音樂,有人是為了賺錢,有人是為了出名,這都不稀奇。我相信,刀郎也不例外。不過當自己爆紅后,名利都有了后,還能繼續做點什麼,那就非常考驗一個人的人品和格局了。

比如,面對曾經批評過自己的人,現在成功了,那是不是就要起身去「復仇」呢?

很多網友,顯然格局沒有打開,把刀郎的《羅剎海市》視為復仇之作。其實對於那些批評者,他曾經有過零星的回應的,但從來沒有見過他激烈去反駁批評者。

比如對於那英的批評,他就回應說,自己並不會因為那英的言論而生氣或沮喪,因為音樂是一種很主觀的東西,每個人對音樂的品味和喜好都不同。

還有一次,有個記者把那英的批評與「聽刀郎的歌都是農民」這句話聯繫起來,他當場就回了一句,「空穴來風」,沒有反駁那英,反而為其澄清。

另外,他對汪峰也沒有積怨。有一年,旭日陽剛翻唱了汪峰的《春天裡》,火了,後來汪峰表示要維權,有記者問刀郎怎麼看待這事,結果他反而為汪峰說話:「我覺得讓歌手親自去維權,這是一種悲哀。」

包括這次《羅剎海市》大火后,記者去問他創作動機,刀郎也沒有說特別針對誰。

總之,刀郎絕不是那種自己火了,就一定要說自己正確,或者一定要對那些批評過他的人實施「報復」的人。

他的心胸,比我們想象中要寬廣和淡然。

那麼他創作《羅剎海市》這首歌到底是為什麼呢?

其實這首歌,是最能體現他真正的創作初心的一首歌。這首歌的曲風和歌詞,都是相對複雜的,作為專業的創作者,同時作為超級爆款的製造者,刀郎肯定特別清楚,它是不太容易下沉和傳唱的。

但刀郎這人真正令人感佩的地方也就這兒,他不想再重複自己了,而是想要探索點自己年少時沒有機會做的東西。

話說很多年前,刀郎組建過一個樂隊,名字叫「手術刀」,意思就是希望自己也能像羅大佑或鮑勃·迪倫一樣,唱一些比較尖銳的批評社會不平事的歌曲,成為解剖社會的手術刀。

不過很長一段時間裡,他沒辦法像羅大佑或鮑勃·迪倫一樣獲得市場認可,忙於生計,因此也無暇去創作「手術刀」一般鋒利的歌曲。

而在歷經各種詆毀以及巨大的成功后,刀郎終於有機會了,《羅剎海市》這首歌,顯然就是對當初夢想的最好的迴響。這首歌,以蒲松齡的故事藍本改寫成的凌厲歌詞,橫眉冷對世間黑白顛倒的荒誕,黑色幽默中透露著深刻的人文關懷。

從「手術刀」樂隊到《羅剎海市》,中間橫跨了近30年。刀郎本人,也從一個青蔥少年,變成了大腹便便的老中年。一個歌手、音樂創作人,能將自己的初心保持30年,試問,歌壇乃至整個藝能界,又有幾人能做到呢?

與他相比,許多當初所謂的歌手、創作者,一個個詩與遠方、怒放的生命,可現在呢,別說音樂路上保持初心、不斷探索了,事實上連音樂這條路都早已經放棄了,而是利用過去依靠音樂獲得的一點殘存的聲名,活躍在各大綜藝和真人秀里。

所謂「走出半生,歸來仍是少年」,大概也就只有刀郎了吧。